TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 「れいめい」がとらえたオーロラの新しいカタチ

![]()

| │1│2│3│ |

小型高機能科学衛星「れいめい」に搭載されたカメラと粒子分析器によって、これまで知られていたものとは性質の異なる奇妙な形を持つオーロラが見つかりました。ここでは、この発見について解説します。

オーロラの仕組み

新しく見つかったオーロラを紹介する前に、オーロラが発生する仕組みについて概説します。オーロラは、宇宙空間から地球に向かって入射する高エネルギー粒子が地上90〜300kmで大気と衝突し、大気が発光する現象です。オーロラの形は大気に入射する粒子の分布で決まり、オーロラが揺らいで見えるのは入射粒子の分布が移動するためです。もし、入射粒子の分布が一様ならば、その結果生じるオーロラは夜空が一様に明るくなるだけであり、人々の関心をさほど引き付けなかったでしょう。なぜオーロラが発生するのか、という問いは、なぜ高エネルギー粒子が入射するのか、という問いに置き換えることができます。この問いに答えるためのヒントは、オーロラとその原因となる入射粒子を同時に観測することによって得られます。地上観測拠点と人工衛星を用いてオーロラと粒子の同時観測を達成するためには、観測拠点の頭上にオーロラが現れ、オーロラの光を遮る雲がなく、かつ拠点の上空を人工衛星が通過するという、三つの大変厳しい条件を満足させなければなりません。まさに運任せです。そのため、同時観測を達成したという事例はそう多くありません。

この困難を根本的に解決したのが、2005年8月に打ち上げられた「れいめい」です。約630kmの高さでオーロラの原因となる入射粒子を観測するとともに、衛星に搭載された高感度のCCDカメラによってオーロラの細かい構造を雲に遮られることなく上から撮像することができます。

オーロラと粒子の同時観測

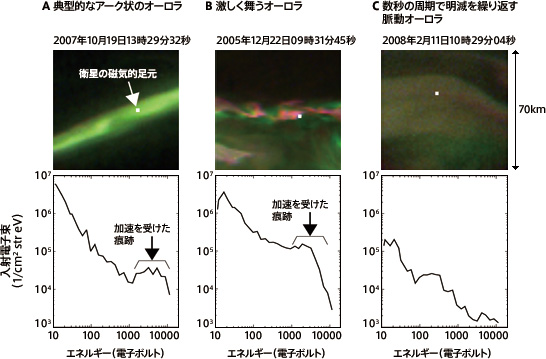

「れいめい」によって達成されたオーロラと粒子の同時観測の例を図1に示します。Aは典型的なアーク状のオーロラです。下段に示された入射電子束のエネルギー分布を見ると、1000電子ボルトより低いエネルギーでは右肩下がりですが、それより高いエネルギーではコブがあります。このコブは電子が磁力線方向に加速されたことを示すものです。緑色のオーロラは酸素原子が発光したもので、光らせるためには約1000電子ボルト以上のエネルギーを持つ入射電子が必要と考えられています。従って、このオーロラは下向きに加速された電子によってつくられたと理解されます。コブのピークエネルギーから、数千ボルトの電位差によって電子は下向きに加速されたことも分かります。

|

| │1│2│3│ |