TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 「れいめい」がとらえたオーロラの新しいカタチ

![]()

| │1│2│3│ |

Bは激しく舞うオーロラです。オーロラの一部がマゼンタ色に見えるのは、窒素分子による赤色と青色の発光が卓越しているためです。これまで、マゼンタ色のオーロラはエネルギーの高い電子が入射することで発生すると考えられてきましたが、必ずしもそうではないことが「れいめい」によって分かりました。入射粒子の分布が水平方向に移動すると、発光までにかかる時間が短いマゼンタ色のオーロラが先端部分に現れ、遅れて緑色のオーロラが現れるとすれば合理的に説明できます。

AとBのオーロラは下向きに加速された電子によってつくられました。以降、この種のオーロラを「加速型オーロラ」と呼びます。加速型オーロラの形は加速域の形をそのまま反映しています。加速型オーロラの生成メカニズムを検証する上で指標となるのが、オーロラの水平方向の厚みです。過去の研究によると、加速型オーロラはとても薄く、厚さ約70mまで薄くなる場合があるという報告もあります。Borovskyはこれまで提案されてきた21の加速メカニズムを考察しましたが、そのいずれも100m以下のオーロラの薄さを説明できないと結論づけています。

Cは数秒の周期で明滅を繰り返すオーロラで、脈動オーロラと呼ばれています。入射電子束のエネルギー分布には目立ったコブがありません。下向きに電子が加速されたためではなく、宇宙空間で強い散乱を受けた電子が入射したためと考えることができます。以降、この種のオーロラを「散乱型オーロラ」と呼びます。散乱型オーロラは一般に形がはっきりしないか、形があったとしても脈動オーロラのように準周期的に明滅を繰り返すものとして知られてきました。ところが近年、散乱型オーロラでありながら明滅をしないオーロラが報告されるようになりました。それらの散乱型オーロラの空間スケールは5〜30km程度と報告されています。「れいめい」は、さらに微細な散乱型オーロラを観測しました。

奇妙な形の微細な散乱型オーロラ

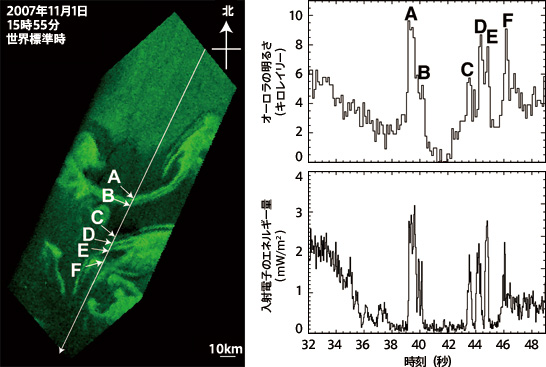

「れいめい」が見つけた微細な散乱型オーロラのモザイク画像を図2の左側に示します。幾何学的な模様を組み合わせたような奇妙な形が特徴です。南米ペルーの遺跡・ナスカの地上絵に形が似ていることから、この画像を初めて見たとき地上の何らかの構造物を反映したものかと考えましたが、入射電子の観測データを調べたところ、すぐにオーロラであるとの確証を得ました。図2の右側に、磁気的足元に沿って得られたオーロラの明るさと入射電子のエネルギー束を示します。A点からF点までの6ヶ所でオーロラの明るさが急激に増しているのが分かります。これは、左側に示されているように形のある発光域を衛星が通過したためです。同時に入射電子のエネルギー束も増しています。発光強度と入射電子がほぼ同時に増加していることは、この奇妙な形はオーロラであるということの証拠です。このオーロラは明滅をせず、入射電子のエネルギー分布から散乱型であることが分かりました。さらに興味深いのは、最も薄いところで約0.6kmと、これまで報告されてきたどの散乱型オーロラよりも薄いことです。

|

| │1│2│3│ |