TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 次世代の小天体表面探査ローバの実現に向けて

![]()

| │1│2│3│ |

小天体表面での自己位置同定

自己位置同定に関しては、小天体固定座標系での経緯度を求める絶対自己位置同定と、基準となるものからの相対的な位置関係を求める相対自己位置同定がある。

我々が考えている将来の小天体探査ローバは、MINERVAと同じくそれほど大きくないものであり、小天体表面上にある場合のカメラの視野はごく近傍に限られる。ローバ搭載カメラにより目標物体をとらえることは、よほど目標地点が近くない限り不可能であり、経緯度などの座標により目標地点を与えることになる。よって、絶対位置同定手法が望ましい。

ローバの探査目標位置は、人間が指定するため、小天体を外部から見たときの座標、つまり地心経緯度となる。これに対して、小天体表面上のローバ単独で測位を行うと、小天体そのものへの基準方向が局所的な重力加速度となるため、求められる位置は測地経緯度になる。いびつな天体においては、地心経緯度と測地経緯度は大きく異なるため、外部から目標地点を与えても、ローバは異なる地点を目標地点として認識することになる。

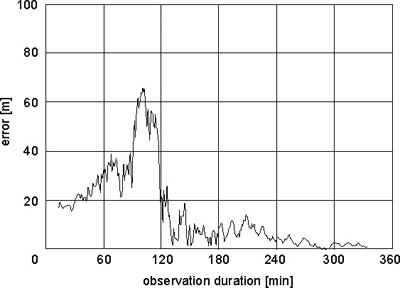

現在は、小天体のまわりを飛行しているであろう母船からの電波支援によりローバの位置を同定する手法の検討を行っている。この手法だと、ローバの自己位置も地心経緯度で与えることができる(図6)。

| 図6 | 母船からローバまでの距離を測ることで、ローバの自己位置同定を行うシミュレーション結果の一例。小惑星イトカワのまわりを母船が楕円軌道で周回している場合を仮定している。横軸は測位時間で縦軸が位置精度を示す。 |

ローバのシリーズ化とセンサの搭載

MINERVAシステムは、「はやぶさ」への搭載時もオプション機器だったため、母船となる探査機へのインパクトがなるべく小さくなるよう、いつでも着脱できるように作っている。このようなコンセプトの宇宙機のため、現在、MINERVA後継ローバを世界中の小天体探査ミッションに提案している。これが全部通ると、多くのローバを実際に作らなければならなくなる。

MINERVAサイズの超小型ローバといえども一つの宇宙機に違いはなく、大型宇宙機と同じく、あらゆるサブシステムを持っている。このため、一つ一つミッションに応じてローバを設計することは費用や時間の点からも無理である。そこで、以下の設計方針で今後の小天体探査ローバシステムを作り、需要に応じて供給したいと考えている。

● 共通に使える超小型ローバ用のCPUシステムを開発する。

● 搭載センサのインタフェースは同一にする。

● 搭載センサはミッションに応じて変更する。

● 電源系や熱制御、ローバの大きさを対象天体によって毎回設計する。

(よしみつ・てつお)

| │1│2│3│ |