TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 夜空は明るい!? ―宇宙最初の星の光を探る―

![]()

| │1│2│3│ |

背景放射の起源:新たな観測事実

近赤外線領域に既知の天体では説明ができない背景放射成分があることがIRTSとCOBEの観測で明らかになったが,その起源が何であるかを背景放射の観測だけから結論することは難しかった。しかし,最近の新しい観測によってその正体の解明が進みつつある。

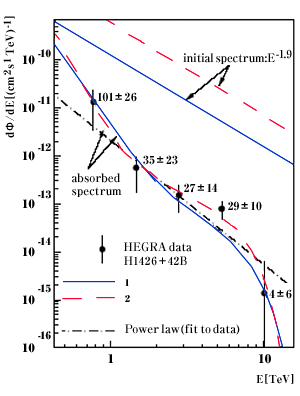

一つは高エネルギー(TeV領域)ガンマ線の観測である。ガンマ線を放射する銀河の存在は前から知られていたが,遠方のガンマ線天体のスペクトルが1 TeV付近で急激な吸収を受けていることが最近観測されている(図3)。これは,もともと単純なべき乗のスペクトル(図3上部の直線)であったガンマ線が,銀河間空間で背景放射の近赤外線光子と衝突し,電子・陽電子対発生を起こして吸収を受けたものと理解される。実際,表紙のスペクトルを仮定すると,観測されたガンマ線のスペクトルがよく再現できる。この結果は,近赤外線背景放射の起源が太陽系や銀河系ではなく,宇宙論的なものであることを強く支持するものである。

|

| 図3 赤方偏移0.129にあるBL Lac天体H1426+428のガンマ線スペクトル(Aharonian et al. による)。 |

| パワースペクトル(上部の直線)が近赤外背景放射光子による吸収を受けていることが示されている。 1と2は近赤外背景放射の推定値の幅を表している。 |

二つ目は,NASAが2001年に打ち上げたマイクロ波宇宙背景放射観測衛星WMAPである。WMAPはCMBの揺らぎを詳しく観測し宇宙論のパラメータを精度よく決定したが,CMBの偏光をも初めて検出した。CMBの偏光は銀河間プラズマ中の電子による散乱(トムソン散乱)によって起こされるため,CMB光子が我々に届くまでの途中の電離ガスの量が分かったのである。

宇宙は始まって40万年後にプラズマが中性化したが,一方,現在の銀河間空間は高度に電離されたプラズマ状態である。いったいいつどのようにして宇宙が再電離されたかは,これまで謎であった。WMAPによれば,宇宙の再電離はこれまで考えられていたよりはるかに昔であり,宇宙が始まって3億年(z

それでは話を元に戻して,IRTSで観測された近赤外線背景放射は宇宙最初の星で本当に説明できるであろうか。イタリアのグループによれば,表紙グラフの近赤外線背景放射のスペクトルは種族IIIの星によって再現できるという。彼らによれば,星の紫外線は星間ガスと相互作用し,結局水素輝線(ライマン

さらなる展開を

近赤外線領域の背景放射はどうやら宇宙最初の星の光ではないか,と思われるようになった。しかし,理論もまだまだ定性的であり,検討課題も多い。とりわけIRTSで検出された背景放射の大きな揺らぎは,理論的に説明することが難しい。より理解を深めるために,新しいより質の高いデータを出すことが我々観測屋に課せられた課題であると考える。幸い我が国はこの種の観測で世界をリードできる立場にある。1年後の打上げが期待されている我が国初の赤外線天文衛星ASTRO-Fでは,波長2ミクロンでの撮像により背景放射の細かな揺らぎの観測が可能である。我々は日・米・韓の国際協力でロケット実験(CIBER)を行い,1ミクロン付近でのスペクトルと大角度での揺らぎを観測することを計画している。さらに,ソーラーセイルミッションに観測装置を載せ,黄道光フリーな観測を行うことも提案している。近赤外線背景放射は我が国で始まった観測でもあり,今後も我が国が主導してこの分野の観測をリードしていければ,と思う。

最後に

今年3月で,SFU打上げ10年になる。10年前のデータとはいえ,天文学の最前線の仕事ができたことに感慨を覚える。栗木先生はじめSFUでお世話になった皆さま方,またIRTSの共同研究者の方々に,この場を借りてお礼を申し上げたい。

(まつもと・としお)

| │1│2│3│ |