地球の自転と公転によって、星の地上からの見かけの位置は、それを観測した時刻に関連付けられます。古代の人々もこれを理解しており、星空をすぐに利用できる正確な時計として、そして、1年の営みを計画するための暦として利用していました。この天体を使った壮大な時計の文字盤に時刻や季節を刻印するために、天空の星々とその位置をカタログ化したいという人々の願望は、人類の文明と同じくらい古いものです。

西洋文明で最も古い星のカタログは、紀元前150年頃のヒッパルコスによるもので、数百個の星の位置が、角度にして約1度の精度で記録されています。東洋文明に残る最も古いカタログとしては、紀元714年から724年にかけてインドの天文学者ゴータマ・シッダ(瞿曇悉達)によって発表された『大唐開元占經(だいとう かいげん せんきょう)』に、星座の名前だけでなく、800個以上の星の名前と121個の星の位置が記載されています。

16世紀になって望遠鏡が発明され、ガリレオ・ガリレイ(1610年)やヨハネス・ケプラー(1611年)によって改良されたことで、天体の物理的性質についての学術的な関心が高まりました。その後の数世紀にわたり、望遠鏡の口径が大きくなり、性能が向上するにつれて、さまざまな光り輝く天体を記載したカタログが公表される機会が増えていきました。しかし、これらがどのような天体であり、何がそれらを光り輝かせているのかという問いは、20世紀の現代天体物理学の登場まで解明されませんでした。

現代天体物理学は、望遠鏡で観測した光の量(測光観測)と質(分光観測)を測定し、星を物理的な対象として理解しようとしています。しかし、地上からの観測だけでは、星がその場で実際に放射している光に関する情報を得ることはできません。観測した量から天体物理学的な量を求めるためには、星の距離を知る必要があります。

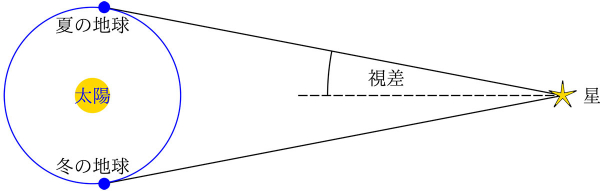

星の距離を測定する方法として、星の視差があります。それは、地球が太陽の周りを公転する際に、軌道上の異なる場所から見ることによって、星の天球上の見かけの位置が変化する角度のことです(図1)。しかし、地球の公転軌道の直径は星までの距離に比べて非常に小さいため、それによって生じる視差はとてもわずかです。最大視差が生じる最も近い恒星のプロキシマ・ケンタウリでさえ0.768秒角しかありません。これは1度の一万分の二(0.0002度)という小さな角度です。実際、この角度は、地上観測では避けることができない大気のゆらぎによる星像のぼやけとほぼ同じくらいです。そのため、地上観測で星の視差を測定することは非常に骨の折れる作業で、1990年頃までに視差が決定された星は約1,000個しかありませんでした。

図1:星の視差とは、太陽の周りを公転する地球の異なる位置、例えば夏と冬にその星を見たときの天球上の見かけの位置の変化のことです。(訳注:位置天文学で用いられる年周視差とは、地球の公転運動によって星の見かけの位置が1年間を通じて変化する楕円運動の長半径を指します。図中の「視差」はこの年周視差の意味で使われています。) Credit:Wolfgang Löffler

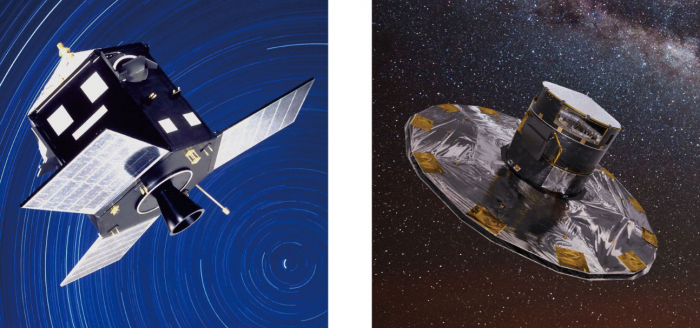

大気ゆらぎという地上観測の限界を突破するために、人工衛星を使って宇宙から星の位置を正確に測るという計画が考えられました。それが欧州宇宙機関(ESA)の全天位置天文観測ミッションHipparcos(図2左)です。このミッションは、1989年から1993年の3年半の間に118 , 000個の明るい星の位置、固有運動、および視差を測定しました(訳注:固有運動とは、星が宇宙空間でさまざまに移動することで、その星の天球面上での位置が長い時間をかけてゆっくりと変化する現象のことです)。この衛星はゆっくり自転しており、望遠鏡はその自転軸に垂直な方向を向いています。衛星の自転に伴い、焦点面上の星の像はゆっくり移動します。焦点面上で星の像を検出する光電子増倍管の前にスリットを配置することで、星が規則的に点滅するようになります。これを利用して、星の通過時刻を正確に測定することができます。さらに、望遠鏡の設計を工夫して、約60°離れた視野を同一焦点面に入れて観測することで、衛星の回転速度と星と星の間の角度の2つが決定できます。これによって、平均0.001秒角の精度を持つ位置天文観測が実現しました。その後、衛星搭載の恒星センサ(スタートラッカー)による観測データも用いた処理により、精度は0.06秒角とやや劣るものの、さらに250万個もの星の位置と固有運動が求められ、Tychoカタログとして公表されました。

図2:ESAのHipparcos(左)とGaia(右)の観測イメージ Image Credit:ESA, https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2000/09/Hipparcos_pinpointing_the_stars https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2019/10/Gaia_astronomical_revolution

その後、半導体技術の進歩によるCCDの登場で同時・連続撮像が実現したことで、ESAでは全天位置天文・測光・分光観測を行うGaiaミッション(図2右)が計画されました。Hipparcosで用いられていたスリット付きの光電子増倍管の代わりに、連続読み出しが可能なCCDを7×9個並べることで、焦点面上を同時に通過していく星の像を、Hipparcosよりはるかにたくさん捉えることができるようになりました。Gaiaの目標は、2014年から2024年の10年間に、天の川銀河内の星の1%にもなる20億個以上の星の位置、固有運動、視差、色、そしてスペクトルを測定することです(訳注:2023年10月現在もGaiaは観測を継続しており、これまでに得られたデータを解析した結果から、最高精度0.000020秒角(百万分の20秒角=20マイクロ秒角)が達成されています)。

しかし、天の川銀河の円盤には、1マイクロメートル以下のサイズのダスト(塵)が大量に存在しています。これらのダストによって可視光を含む数マイクロメートルより波長の短い光は遮られてしまうので、可視光で観測するGaiaでは、天の川銀河でもっとも興味深い領域である、超巨大ブラックホールを含む銀河系中心部を観測することができません。このダストのベールを透かして見るには、より波長の長い光、すなわち赤外線が必要です。実際に、赤外線全天位置天文観測ミッションのアイデアはこれまでも検討されていましたが、これを実現するには、新しい種類の赤外線検出器の開発を含む多くの技術的な課題を克服する必要があります。

ただし、全天ではなく、興味のある限られた領域に焦点を当てて、その領域だけを指向するような位置天文観測ミッションであれば、現代の赤外線技術でも実現可能です。JASMINE(Japan Astrometry Satellite Mission for INfraredExploration, 図3)は、まさにそのようなミッションです。このタイプのミッションでは、HipparcosやGaiaのように焦点面上を動く星像を測定するのではなく、焦点面上で静止した星像同士のピクセル上の距離を直接測定します。JASMINEの目標は、銀河系中心部を含む約2 . 5平方度の領域の10万個以上の星の位置を、3年間かけて繰り返し何度も測定することです。これにより、可視光では観測できない星の位置、固有運動、視差について、系統的なカタログを世界で初めて正確かつ均一に得ることができます(訳注:Gaiaでは見ることができなかった銀河系中心部において、JASMINEでは最高精度0.000025秒角(百万分の25秒角=25マイクロ秒角)を達成できると考えています)。

図3:JASMINEの想像図

このJASMINEで得られるカタログから期待される科学的な成果は多岐にわたります。例えば、銀河系中心部に超巨大ブラックホールが存在するか、あるいはかつて存在したかなどの疑問に答えることもできるでしょう。

JASMINEはデータ解析の観点でも興味深いミッションです。位置天文学の数学的な基礎は明快で、容易に理解できます。結局のところ、位置天文学とは、多くの未知数を持つ線形代数方程式を標準的な最小二乗法で解くだけのものです。ただし、これを解くときに課題となるのは数値的な問題の大きさと規模です。Gaiaの場合、数十億の未知数と数兆の方程式を解く必要があります。全天観測ミッションでの位置天文学方程式を解くための行列は非常に巨大であり、現在のコンピュータのメモリでは不足してしまい、直接的に逆行列を求めることができないのです。問題を計算可能なサイズに小さくするためには近似と簡略化が必要です。そのため、位置天文学における数値的な解法では、近似・省略された部分を完全に取り戻すために何度も繰り返し計算を行うイテレーション処理が必要です。この計算は収束する保証もないし、収束したとしても物理的に正しい解に収束するとは限りません。

しかし、この状況は変わりつつあります。まず、JASMINEでの位置天文学的な計算は、数百万の未知数と数十億の方程式を解く必要がありますが、これは現在のコンピュータの記憶容量として使うことができる数テラバイトで済むくらいの規模になっています。さらに、この20年間でコンピュータの性能は大幅に上がってきています。CPUやGPUによって並列計算のための環境が整備されてきており、最新のGPUにはベクトル計算や行列演算がハードウェアとして実装されています。SSDは、大容量の記憶容量を内部メモリと遜色のない速度で利用できます。行列全体を外部に保存し、必要に応じて内部メモリに転送し、ハードウェアアクセラレーションによって一部ずつを並列処理するという方法も、計算方法の選択肢として考えられるようになってきました。JASMINEは、科学目標の探究だけでなく、位置天文学におけるこのような新しい数値的アプローチを開発してテストするための理想的な環境でもあります。

HipparcosやGaiaでは、2つのチームが独立にデータ解析を行い、お互いに結果の検証を行っていました。これと同様に、JASMINEでは2つのデータ解析チームを立ち上げて、独立に位置天文観測のデータ解析に取り組んでいます。我々ドイツのハイデルベルク大学 天文学センター 天文計算研究所(ARI/ZAH)の位置天文学チームは、HipparcosとGaiaの経験を活かしてJASMINEのデータ解析手法を開発しています。これは、日本で国立天文台の位置天文学チームが主導する、従来の位置天文学で用いられる較正モデルを使った解析の独立な検証にもなります。また、ARI/ZAHの解析手法は、将来のGaiaミッションの後継機において重要となる新しいアプローチともなるでしょう。そのころには、コンピュータのメモリとしては現在のギガバイトからテラバイトやペタバイトとなり、データ転送速度も現在のSSDより高速になっていることでしょう。

このように、JASMINEは、その科学的な意義・価値だけでなく、全天位置天文観測として過去と未来のミッションをつなぐ重要なリンクとしても興味深いものです。ARI/ZAHの位置天文学チームは、宇宙科学研究所、国立天文台などと協力して、そのリンクを築くことを目指しています。

日本語訳:宇宙科学プログラム室 臼井 文彦

【 ISASニュース 2023年11月号(No.512) 掲載】