TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > ガンマ線偏光観測の実現とガンマ線バースト放射メカニズムの研究

![]()

| │1│2│3│ |

ガンマ線バースト偏光観測装置(GAP)

ガンマ線の偏光観測は過去にほとんど例がありません。太陽観測衛星RHESSIやガンマ線観測衛星INTEGRALのデータを使って偏光を議論した例はありますが、独立したグループが完全に異なる結果を出すなど、いくつかの疑義が出ていました。そこで金沢大学・山形大学・理化学研究所のグループでは、小さくても構わないのでガンマ線偏光観測を主目的とした設計を行い、検出器をきちんと較正した上で世界初の観測に乗り出そうと考えました。IKAROSに搭載していただけたことで、GAPは宇宙空間でガンマ線偏光観測を実施した最初の検出器となりました。

図1にGAPの構造とフライトモデルの写真を示します。大きさは直径17cm、高さ16cm、重量3.7kg、消費電力5Wという、ガンマ線検出用としては非常に小さな観測装置です。内部のセンサーは12角形のプラスチックシンチレータと、その周囲を囲むように12枚のCsIシンチレータを配置した構造になっています。ガンマ線は偏光方向と垂直に散乱しやすい性質があるため、その散乱角度分布を測定できるようになっています。例えば、横向きに偏光したガンマ線が入射した場合、上下方向への散乱強度が強くなるため、360度で二山を示すM字形(W字形)の散乱角度分布を描くことになります。

|

我々はGAPの大部分を、実験室のとても狭いクリーンベンチの中で開発しました。IKAROS本体とつながる電源リレーや通信用LVDS素子、GAPの中でも根幹となるFPGA、CPU(FPGAの内部に8051coreを焼き込んだ)、一部のメモリは放射線耐性の高いものを利用しましたが、それ以外のほとんどの回路部品は、独自に放射線試験を行って選定したものを使っています。石川県工業試験場での振動試験や宇宙研での落下衝撃試験では何度も枕をぬらし、その都度、振り出しに戻って試行錯誤を繰り返しました。フライトモデルを分解してつくり直したこともありました。チームリーダーの村上敏夫教授(金沢大)は、「理解できない部分をなくす」「不安な要素は対処する」の2点ができなければ搭載しないという基本に忠実な方針を徹底していましたし、私自身もその精神をもって開発することができました。これまでに宇宙空間で正味1.5年の運用を行いましたが、その間、一度もトラブルがなかったことに、当事者ながら感動しています。

初めての偏光観測

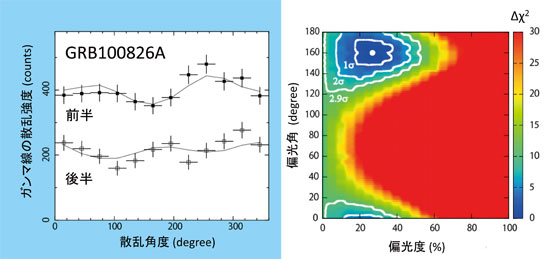

2010年8月26日に、GAPは非常に明るいバーストGRB 100826Aを観測しました。過去に検出された例と比較しても楽々とトップ1%に入る明るさのGRBを、GAPの正面から20度しか離れていない好条件で観測できました。このGRBは継続時間が100秒程度と長く、複数のパルスを示していました。前半と後半に時間分割して偏光データを解析したところ、偏光角の位相が大きく変化していることを3.5σの有意度で検出しました(図2左)。前後半の平均的な偏光度としては、27±11%(有意度2.9σ)であるという結果が得られました(図2右)。

さらに翌年にはGRB 110301AとGRB 110721Aの2例の明るいGRBからも、それぞれ70±22%(有意度3.7σ)と84(+16、−28)%(有意度3.3σ)という、非常に高い偏光を検出しました。これら2例に対しても偏光角の時間変化を調べましたが、有意な変化は見られませんでした。継続時間が10秒程度と短いため、先のGRB 100826Aとは状況が異なるのかもしれません。GAPはこれまでに30例のGRBを検出していますが、有意な偏光を検出できたのはこれら非常に明るい3例のみです。そのほかからは偏光度の上限値を得ていて、すべてを包括して考えると約30%程度が平均的な振る舞いであると考えています。

|

| │1│2│3│ |