TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > イトカワの砂

![]()

| │1│2│3│ |

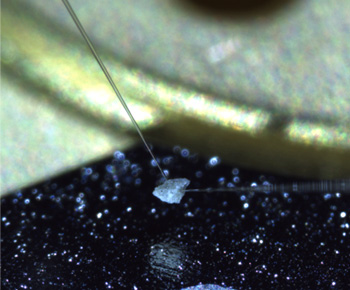

サンプル粒子の形態

光学顕微鏡像でピックアップした粒子のサイズは、10μm弱から約300μmまでで、下限は設置した光学顕微鏡分解能(数μm)で決まってしまっています。小さな粒子サンプルの場合は、マニピュレータプローブに印加する電圧を変えることでプローブに静電気力でくっつけたり放したりを制御して比較的容易にハンドリングできますが、粒子が大きくなると重力の影響が出てきます。現在までに持ち上げ移動した大粒子は約300μmで、通常1本の静電制御プローブで操作するのに対して、2本の静電制御プローブを使う場面もありました(図5)。石英蓋からピックアップするときに光学顕微鏡による観察は実施していますが、大きな粒子を除くと、分解能との兼ね合いから粒子の構造の詳細は識別できません。

|

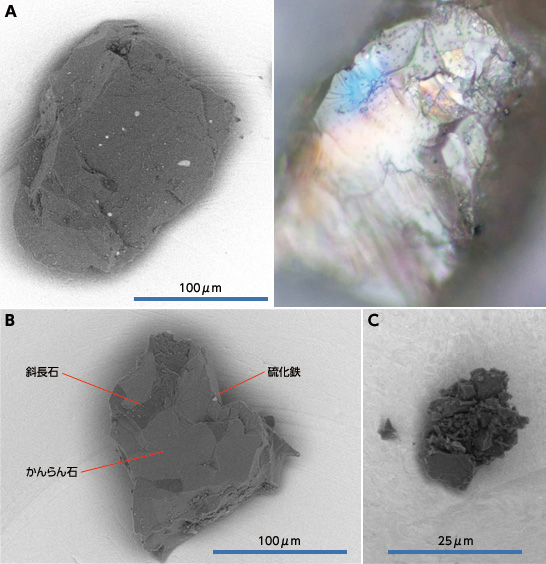

分析に供する前の個々の粒子サンプルの形態情報はキュレーション設備のSEM観察結果から得られます。SEM観察の結果、粒子は滑らかな表面を持つものや、単結晶の破片と思われるもの、多結晶粒子(図6A、B)、多数の粒子が隙間を持って合体したような形態のもの(図6C)、極微小粒子の集合体、また周囲に微細な粒子をまとった粗粒のものなど、多様な形態があります。図6Aの例では、SEMの反射電子像ではのっぺりとしていますが、光学顕微鏡で見ると多数の粒子の集合体であることが明確です。図6Bの例では、SEMの反射電子像で異なる組成の鉱物の集合体であることが明らかです。大きなひびのあるものや複雑な形のため非常に壊れやすいものも多数ありますし、マニピュレータの静電気プローブで持ち上げを試みただけで複数個の粒子に分裂する場合もあります。またSEM観察中に帯電により分裂することもあります。

|

地球の泥岩、砂岩、れき岩などの堆積岩は、もともと泥や砂やれきだったものが押し固まってできています。これとは別に火成岩は火山などの火成作用が関係してできています。さらにそれらが地下の温度や圧力で変成岩へと変化します。これらの堆積岩、火成岩、変成岩も再び砕ければ、泥や砂やれきになります。さて、"イトカワの砂"という表現は言い得て妙だと思っていますが、私たちがSEM観察で見ているイトカワサンプル粒子は、どの段階のサンプルなのでしょうか。今後、地球の堆積岩のように凝結・固結して隕石に固まる過程があるのでしょうか、それとも、今回の微粒子は隕石のようにいったん固まった岩石の破片なのでしょうか。

非常に小さな微粒子ですが、イトカワサンプルはこの例のような問題も含めたたくさんの問いに答えるべく、非常に豊富な情報を携えています。このような材料が入手できた今、これらをどう読み解くかが、我々人類の今後の楽しい課題です。

(ふじむら・あきお)

※マニピュレータによる固体粒子試料回収の試行やヘラによるサンプル採取と観察・分析などは、中村智樹准教授(東北大学)、野口高明教授(茨城大学)、岡崎隆司助教(九州大学)とキュレーションスタッフで行いました。

| │1│2│3│ |