TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 46億年の太陽史

![]()

| │1│2│3│ |

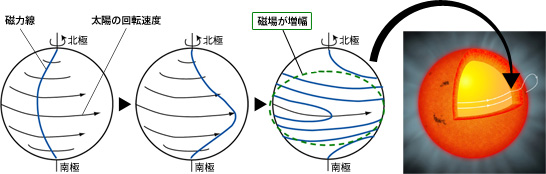

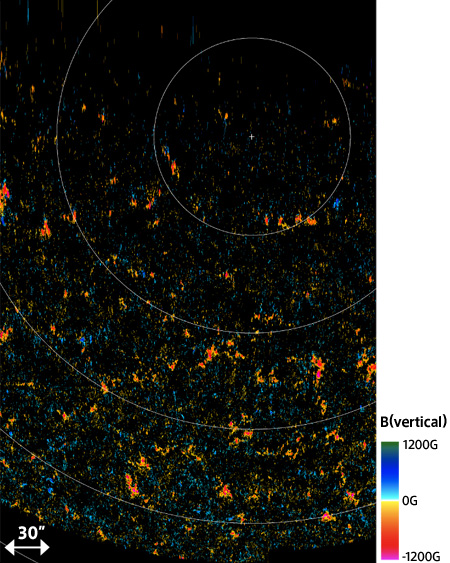

ここで太陽の黒点をつくるダイナモ機構について説明しておく必要がある(図3)。太陽の自転は、赤道付近で最も速く約25日で1回転し、北極・南極付近では約30日で1回転している。北極と南極をつなぐように子午線に沿った磁力線があると、赤道付近で磁力線が引き伸ばされ磁場が増幅される。増幅された磁場が太陽表面に浮き出てきて黒点になる、というわけである。この黒点の種になる磁場が、表面で観測できる場所がある。太陽の極域である。「ひので」は、太陽の極域の磁場を史上初めて精度よく観測し(図4)、いろいろ新しいことが分かってきている。極の磁場は、黒点の種であるので、極を観測すれば先の太陽活動が予測できるかもしれない。極域の磁場を精度よく観測できるのは世界で「ひので」のみであり、どのような異変も見逃さないように極域磁場の集中的な観測を定期的に行っている。

|

|

太陽活動と生命誕生が結び付く

さて話は飛ぶが、今から約35億年前、地球に生命が誕生したとき、地球の温度は現在よりやや高かったといわれている。太陽は現在46億歳。標準太陽モデルによると、太陽はゼロ歳から年とともに明るくなっている。35億年前の太陽の明るさは現在の75%程度しかなかった。それが正しいとすると、当時地球は厚い氷で覆われた全球凍結状態にあったことになる。これが、Faint Young Sun paradox(暗い若い太陽のパラドックス)と呼ばれる問題である。そのような環境での生命誕生を説明するために、凍り付いていても生命は誕生するという説、古大気に多量の温室効果ガスがあって実はそんなに寒くなかったという説、地熱でそれほど寒くなかったというありそうもない説など、多くの研究がされている。しかし、標準太陽モデルは隅々まで検証されたモデルであり、Faint Young Sun paradoxの原因を太陽に求めることは、ほとんどされてこなかった。地球システムにとっては、太陽は46億年の間、ゆっくりと光度を変えてきた環境条件にすぎないのである。太陽の研究者としては、「once upon a time、太陽は明るかった」という太陽起源説を検討してみたい。太陽を明るくさせるには、ゼロ歳のときの体重を大きくすればよい。重くすると太陽はそれだけ明るくなり、地球に降り注ぐエネルギーは、太陽と地球の距離が近づくのでさらに大きくなる。結局、地球の受ける熱量は太陽の質量のほぼ6乗に比例し、今より太陽質量が5%大きければ、ほかに原因を求めなくても地球に生命が誕生するだろう。

より正確に問題を設定すると、「太陽が生まれたときから約10億年間、質量は今より5%程度大きく、地球に降り注ぐエネルギーは現在よりやや多かった。その後、余分な質量を急速に失い、現在の状態に達した。これは可能であろうか?」となる。実は、太陽の磁場の働きにその答えがある。「ひのとり」「ようこう」「ひので」と発展してきた宇宙科学研究所の太陽観測衛星シリーズは、「磁場の働きによりどうして太陽の活動現象が生じるか?」「そもそも磁場の起源は何なのか?」を追求し続けてきた。ダイナモ、コロナや彩層の加熱、フレア爆発といった太陽の電磁流体現象の研究は、まったく思いもしなかったところ、すなわち、地球における生命の誕生と深く結び付いている可能性を指摘したいのである。

| │1│2│3│ |