TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 全天X線監視装置MAXI 激動する宇宙が見え始めた

一方SSCは、観測効率を上げるために、駆動およびデータ処理パラメータを調整しながら運用を進めています。図2はGSCとSSCで撮像した、はくちょう座領域です。低エネルギーのX線光子に感度を持つSSCのみでCygnus Loopという名の超新星残骸が鮮明に検出できています。この低エネルギーにまで伸びた感度と、高いエネルギー分解能力を活かして、SSCは宇宙に大きく広がったガスの分布地図づくりや、低エネルギー側で特に明るい天体の観測で活躍します。

MAXIは今後少なくとも2年(目標5年)にわたり「全天を見渡すX線の眼」として活躍することが、国際的に期待されています。全天で、1000個を超えるX線天体の1日から数ヶ月にわたるX線の強度とエネルギースペクトル(色)の変化を、90分に1回の間隔で監視します。この時間の尺度で、クェーサーなど銀河系外の活動天体を系統的にモニタするのは初めての試みです。今後観測を重ねて従来の全天モニタ(X線天文衛星RXTEのASM)の10倍を超える感度に到達する見込みで、RXTE/ASMからMAXIへの引き継ぎが国際的に期待されています。

|

| 図2 |

はくちょう座(Cyg)領域のX線天体画像の比較 |

|

MAXIによる増光天体の検出

現在、観測データを蓄積するとともに、X線天体の位置やエネルギー強度を正確に決定するための較正処理作業を優先して実施中です。ただし、明るい増光天体については解析を行い、重要な結果は天文コミュニティの国際的な速報メーリングリストへ投稿しています。いくつか例を紹介しましょう。

2009年8月21日、MAXIの観測データから突発増光天体を探し出すソフトウェア(以下ノバサーチシステムと呼ぶ)を運用中の当番が、MAXI画像の中に一時的に明るく輝く天体を見つけました(図3)。すぐに青山学院大学と日本大学の学生がそのデータを解析し、4U1724-307という名の天体がX線バーストを起こしたのであろうという結論に至りました。X線バーストは、中性子星表面にたまったガス(主にヘリウム)が熱核融合して起こる突発増光で、数秒から数十秒間継続します。今回のバーストは、10キロ電子ボルト以上のX線光子で見ても明るく検出できており、従来の全天X線モニタ(RXTE/ASM)をしのぐMAXIの威力が発揮されました。

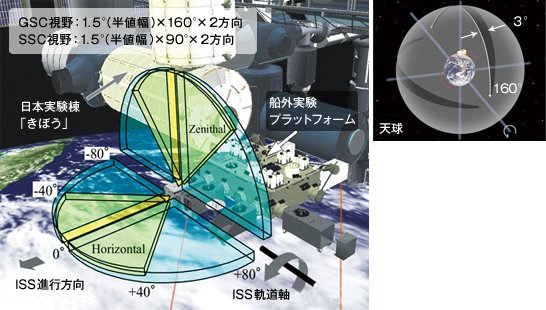

MAXIは図4の細長い視野で、約90分かけてほぼ全天を見渡します。継続時間の短い増光は、運よく視野内で起こったものだけ検出できます。MAXIで見逃さずに検知できるのは、数十分以上継続する増光です。その一つの例は、ほかの衛星で報告されているスーパーバーストです。エネルギー放射量が通常のX線バーストの1000倍にも達するスーパーバーストの継続時間は数十分から数時間にも及ぶため、MAXIの格好の観測対象の一つに挙げられています。

|

![]()