TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 「ひので」で見えてきた太陽風の源

![]()

| │1│2│3│ |

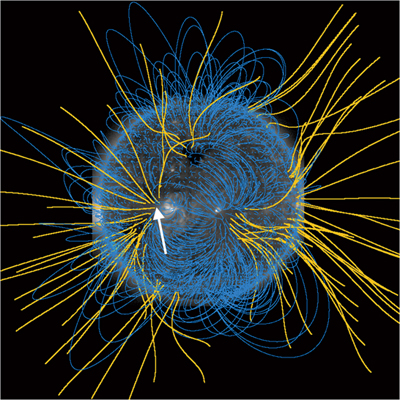

さて、ガスが磁力線に沿って上昇していることは分かりましたが、その磁力線の先がまた太陽表面に戻っていると、ガスはそもそも太陽を離れて惑星間空間へと逃げ出すことができません。そこで、磁力線のつながる先を調べたのが図3です。この図は、SOHO衛星搭載のMDI装置が取得した太陽全面の光球面磁場マップを用い、ポテンシャル磁場を仮定して磁力線を描かせたものです。図中、黄色で示した磁力線は、太陽半径の2.5倍のところに設定した、“source surface”球面にまで到達している磁力線です。このような磁力線は、太陽へは戻ってこずに惑星間空間へ伸び出していると見なされます。一方、青色の磁力線は、太陽表面に戻ってくる、「閉じた」磁力線です(なお、図の太陽両極域の閉じた磁力線は、極域の磁場が測定できないことによるもので、正しくありません)。この図を見ると、矢印で示した流出域の磁力線は、惑星間空間へと伸び出していることが分かります。つまり、流れ出したガスは磁力線に沿って、太陽風となり得ることを示唆しています。この領域で観測されたガスの流れが、仮にすべて惑星間空間へと流出しているとすると、単位時間に太陽風によって放出される質量のおよそ4分の1が、この領域で賄われることになります。

|

むすび

「ひので」XRTによって、コロナホールに接した活動領域の端から、太陽風が流れ出ているのが発見されました。実は、このような場所が低速太陽風の発生源の一つである可能性が、名古屋大学の太陽風グループが行っている、クェーサーなどからの電波を利用した惑星間空間シンチレーション観測から示唆されていました。活動領域の端に当たり、コロナホールと接するなどして磁力線の束が上空へ向けて末広がりに大きく開いているような場所がそれです。今回、「ひので」で実際に太陽風(この場合、低速太陽風)が流れ出ている、その現場が押さえられたことから、今後、いまだ謎に包まれている太陽風の発生場所の全ぼうや加速機構の解明に、大きな進展がもたらされるものと期待しています。

(さかお・たろう)

| │1│2│3│ |