TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 小型科学衛星「れいめい」とオーロラ観測

![]()

| 〜立教大学理学部助教授 平原 聖文〜 〜東北大学大学院理学系研究科助手 坂野井 健〜 〜宇宙科学研究本部宇宙プラズマ研究系助手 浅村 和史〜 |

| │1│2│3│ |

オーロラカメラとオーロラ粒子センサー

オーロラカメラは,3組の独立した干渉フィルター・レンズ・CCDで構成されるデジタルカメラです。代表的なオーロラ発光波長である窒素分子イオンの青色,酸素原子の緑色,窒素分子の赤色に対して同時分光撮像が可能です。衛星搭載用の工夫としては,レンズの材料に宇宙放射線に耐性がある素材(石英)を用いていること,オーロラの暗い発光をとらえるために高効率・低雑音のCCDを自然冷却式機構により−10℃程度まで冷却していることが挙げられます。

2005年8月30日の深夜,相模原市にある宇宙研「れいめい」運用室では,建物の屋上に設置された3mアンテナを用いた通信により,オーロラカメラの初めての電源投入・初期運用が行われていました。太陽光に照らされた明るい地表面でCCDが損傷しないようにと,真夜中の日本上空を「れいめい」が通過するときが選ばれました。

ディスプレイに映し出される画像データを注視していた我々の目に入ってきたのは,画面上を流れていく夜の大都市の人工光でした。「おっ,おぉー」と,歓喜の声が運用室に響きました。画像が流れるのは,衛星が秒速7.5kmで通過するためです。その後,繰り返し再生された画像の確認作業では,当初気付かなかった雷のような発光も発見されました。流星も撮影されており,オーロラ発光に限らない地球超高層大気のさまざまな発光現象が観測されています。図3は12月16日深夜,「記念写真」として最高画質モードで撮影された首都圏の夜景です。

| 図3 | 「れいめい」搭載オーロラカメラが670nmの波長でとらえた夜の首都圏の衛星写真。この画像は約200mの空間分解能で撮影されている。このような夜景を撮像できるのも,オーロラ観測用の高感度カメラの特徴といえる。 |

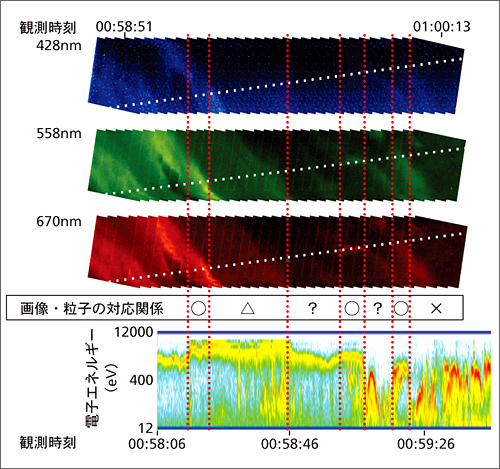

オーロラカメラの初運用は,CCDの駆動回路やコマンド・データ通信回路に電源を投入して観測モードを指定するだけなので,数分間で完了しました。しかし,放電事故の危険を伴う高圧電源を複数台用いているオーロラ粒子センサーの初期立ち上げには3週間以上必要でした。出力電圧を,10分間の可視運用のたびに徐々に上昇させていく慎重な運用が行われた結果,ようやく10月下旬になって定常的な観測が可能になりました。図4は初期観測データの一例です。。

| 図4 | 2005年11月5日,「れいめい」がスカンジナビア半島の北方上空を通過したときの観測例。上3図が「れいめい」のオーロラカメラによる3波長別のオーロラ合成画像。青が窒素分子イオン,緑が酸素原子,赤が窒素分子の発光分布を示す。最下図は電子センサーにより計測されたオーロラ電子のエネルギー(縦軸)別のカウント数(色)を示す。この例では,カメラと粒子センサーの観測時刻に数十秒の差があったが,特に明るいオーロラと,電子のエネルギー・カウントの増加に対応が良いことが分かる。 |

地上・他衛星との共同観測

太陽風・磁気圏・電離圏などのプラズマや磁場の特性パラメータが大きく違う領域間の結合(多圏相互作用)の研究に関しては,「れいめい」による観測だけでは不十分で,さまざまな地上観測網や,より高度が高い領域での衛星観測との共同研究が重要となります。我々は,「あけぼの」をはじめとする現在活躍中の衛星や,北極・南極圏で展開されているオーロラ地上カメラ網,電離圏レーダー網との共同観測に重点を置き,「れいめい」打上げ前から共同観測の立案・提案を行ってきました。すでに,さまざまな地上装置との共同観測を毎月行っています。特に新月の期間は,衛星・地上ともオーロラカメラの観測に有利ですので,とても忙しい観測スケジュールとなっています。

最後に

毎昼・毎夜の「れいめい」運用で忙しい日々を送っている我々にとって,今日はどんな理学データを目にすることができるだろうか,という楽しみに勝るものはありません。ここしばらくは,宇宙研に泊まり込み,あるいは大学と宇宙研の間を往復しながら「れいめい」を駆使し,そして見守り続ける日が続きます。

(ひらはら・まさふみ,さかのい・たけし,あさむら・かずし)

| │1│2│3│ |