TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > GEOTAIL衛星 天体ガンマ線観測始末記

![]()

| │1│2│3│ |

SGR1806-20の巨大フレア発生

ガンマ線天文衛星HETE2の日本側代表として活躍中の東工大の河合誠之さんから「軟ガンマ線リピーターSGR1806-20が,2004年12月27日21時30分26秒(世界時)から数分間にわたって巨大フレアを起こした。そのフレアの開始直後のガンマ線強度は,太陽フレアより強かったといわれている。LEPデータにそれらしいものは見えていないだろうか?」というメールが飛び込んできました。

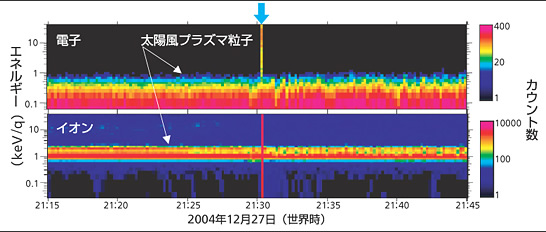

| 図2 | 上 : | LEPの電子のカウント | |

| 下 : | LEPのイオンカウントのE-t図 | ||

| 青の下向き矢印で示した時刻に一筋の縦縞が見られる。これがSGR1806-20からのガンマ線のシグナルを表していた。 | |||

早速,LEPデータを調べてみました。まず初めに描いたのは図2です。この図は2004年12月27日21時15分〜21時45分の30分間の電子(上段)とイオン(下段)のデータを示したものです。GEOTAILは太陽風内にあったので,太陽風の電子とイオンが連続的に横の帯状に並んでいます。そして,河合さんから連絡のあったまさにその時間に,これらの電子,イオンの横帯を貫く縦縞が入っているではありませんか(図の中央付近の青色矢印で表示)。

この図を見て巨大フレア観測の成功をほぼ確信しましたが,その後論文を仕上げる3月末に至るまで,大学の義務的な仕事以外のほとんどをキャンセルし,大学院生の田中康之君ほか幾人かの共著者とともにデータ解析作業に没頭することになったのでした。

ピーク観測はGEOTAILのLEPだけ

話を図2を描いた直後に戻します。LEPデータの時刻と,SGR1806-20からのガンマ線のGEOTAILへの到達予想時刻を比べ,その差はデータの時間精度である数ミリ秒以内で一致することが判明しました。こうして,巨大フレアからのガンマ線光子を検出したことは疑いのないところとなりました。図2のカウントデータを時間順に並べ替えたのが図3上です。このように時間順に並べ替えると,LEPは5.48ミリ秒の時間分解能を持ったガンマ線観測器ということになります。この時間分解能は,ガンマ線専用観測器に比べてもそれほど見劣りのしないものです。

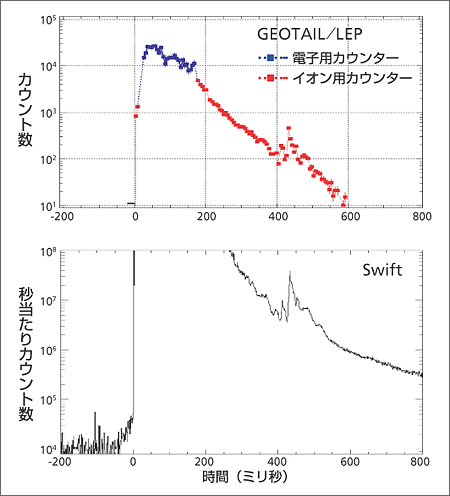

| 図3 | 上 : | LEPのカウントを時間順に並べ直したグラフ(巨大フレアからのガンマ線の光度曲線) | |

| 下 : | ガンマ線天文衛星Swiftが得た光度曲線。ピークを含む約260ミリ秒間はデータが得られていない。 | ||

| 上下のグラフとも400〜450ミリ秒の辺りにいくつかのサブピークが見える。2つの独立な観測でサブピークの構造は細部まで一致しており,これらが本物であることが証明された。この構造は小さなエネルギー解放が再び起こったことを示すと思われるが,詳しいことは今後の研究を待ちたい。 | |||

そうこうしているうちに,ほかのガンマ線天文衛星のデータ取得状況が明らかになってきました。残念ながら河合さんが関与するHETE2衛星はSGR1806-20から見て地球の影にありデータは取得できなかったのですが,Integral,RHESSI,Konus-Wind,Swiftといったそうそうたる顔ぶれが参戦してきました。しかし同時に,それらのガンマ線天文衛星にとっては巨大フレア開始直後の200〜500ミリ秒間は信号が強過ぎて,いずれもデータを取りこぼしていたことが判明しました。いくつかの観測の速報を眺めると,一応,ピークのガンマ線エネルギー量の推定が載っていますが,それらはガンマ線専用の観測器が得たものではなく,もっと時間分解能の悪い別の観測器(地球の放射線帯モニタなど)に飛び込んできたガンマ線光子によるカウント数を苦労してエネルギー量に焼き直したもののようでした。

「時間分解能の高い観測でピーク付近のデータを取りこぼさなかったのは,GEOTAILのLEPだけらしい!」。我々のデータが重要性を増してきました。急きょ,データを論文にまとめて投稿しようと決めたのは,1月下旬のことでした。図3下は,その後報告されたSwift衛星のデータです。0〜260ミリ秒の間,グラフが上に突き抜けているのは,信号が強過ぎたために生じたデータギャップの部分です。図3の上下を比べると,LEPのデータがきれいにSwift衛星のデータギャップを埋めているのがお分かりいただけるでしょう。そして,過去5年間の太陽フレアガンマ線による感度較正の結果を生かし,このピークでのガンマ線の強さが1平方センチメートル当たり毎秒20エルグという,とんでもない強さであったことが確認されたのです。

| │1│2│3│ |