TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 宇宙科学ビジョンにおける太陽系探査の役割 〜次期小天体探査への挑戦〜

![]()

| │1│2│3│ |

|

| 「はやぶさ」に続く次期小天体探査機案(原図出典:NASA/JPL, NASA/JSC, APL, NAOJ, NIPR, ISAS/JAXA, MEF, A. Ikeshita, Honda & Honda, T. Noguchi & H. Yano) |

「はやぶさ」探査機が小惑星イトカワ往復の旅路に出発してから,1年がたちました。電気推進エンジンを連続運転する「はやぶさ」の運用は,ケプラー軌道に沿った従来の人工惑星と違い,まるで石炭をくべながら進む蒸気機関車のようです。実験科学者である私が運用スーパーバイザーの一人として「運転手」の任務にやりがいを感じるのも,毎日の運用自体が「はやぶさ」とそれに続く太陽系探査の発展に必要な工学実験だからです。

そう,電気推進や小惑星サンプル採集など,「はやぶさ」が実証する多くの新技術は,次世代の探査機でも活用されることが期待されています。では,2010年代初頭に「はやぶさ」を引き継ぐ太陽系探査は,どのような科学目標に挑むべきなのでしょう? これはJAXAが掲げる宇宙科学への「ビジョン」に直結する問い掛けであり,(驚いたことに!)E. クランツがアポロ13号の飛行主任を務めた年齢に並んでしまった36歳の私にとって,もはや自分の世代が真正面から考えるべき問題なのです。

惑星科学の成立と「はやぶさ」の使命

その問いに答える前に,そもそもなぜ科学者は太陽系探査を行うのかを考えてみます。

狭い領域「科」の専門家としての「科学者(scientists)」がヨーロッパに出現したのは,19世紀半ばだといわれています。そんな近代科学の中核を成した「物理学」を朝永振一郎は,「我々を取り囲む自然界に生起するもろもろの現象――ただし主として無生物に関するもの――の奥に存在する法則を,観測事実をよりどころに求めつつ追求すること」と定義しました。一方E. シュレーディンガーは,「我々は,すべてのものを包括する統一的な知識を求めようとする熱望を,先祖代々受け継いできました」と認めて,自然を要素分割して理解していく「物理学の世紀」から,多様な「科」を統合する学問「生命科学の世紀」へと,20世紀が変遷していく流れを作りました。

そんな中で「惑星科学」は,古典物理学を基盤にしながらも,天体観測・物質分析・再現実験・理論計算などの研究手法を「統合」した学際領域として成長してきました。20世紀後半には宇宙機による「その場探査」という武器も手に入れて,今日の姿になりました。ですから「太陽系探査」とは,単独ミッションで目標天体すべての謎を解くというよりも,他の手法では得られない現地の情報を収集して,全体像を総合的に描くのに貢献する活動なのです。

「はやぶさ」を具体例に考えてみましょう。望遠鏡観測で発見された数十万個の小惑星のうち,反射スペクトル型で分類されているものは2000以上に上ります。ただしこれらのデータは,各小惑星の表層物質のみを反映した低空間分解能の情報であって,そのパターンはローカルな地形,粒子の形状・サイズ,宇宙風化作用の強さなどに大きく依存します。また,小天体の破片である隕石・宇宙塵もすでに数万個が地上で採取,カタログ化されています。しかしながら,すべて大気突入以後に地球環境と反応しており,月・火星・ヴェスタを除くと個々のサンプルの母天体は特定できていません。

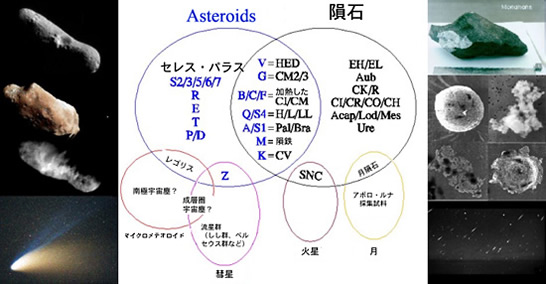

河原で拾った小石を見ただけでは産出した上流の地層の位置,集積時期,形成条件を推定するのが難しいように,起源が不明な隕石のみでは太陽系内の空間分布の情報に読み直せません。そもそも地上の隕石・宇宙塵コレクションが太陽系全体の特徴をバイアスなく反映しているかどうかも判断できません。小惑星イトカワ(S型)を「はやぶさ」の搭載カメラや分光計で全球的に計測した上で,産状の情報を持ったサンプルを地球に持ち帰り,特定の隕石グループ(普通コンドライト)と直接比べる。そこまでできて初めて,小惑星のスペクトル型データベースと隕石・宇宙塵の分類データベースの間を研究者が往来できる橋が一本架けられます。これこそが,サンプルリターン探査ならではの貢献です(図1)。

|

| 図1 月・火星起源以外の隕石・宇宙塵試料の母天体については,まだ仮説の域を出ていない。(図版:廣井・矢野) |

| │1│2│3│ |