水星を包みこむ電磁場、プラズマ、大気、ダストの網羅的観測に初挑戦する「みお」は、 15の科学観測装置を搭載している。これらを統合制御するのが「ミッションデータプロセッサ(MDP)」(図1)である。その開発は、厳しいリソース要件下(軽量・省電力)でも高信頼・高性能化を図り、次世代へ繋がる機能を可能な限り詰め込んだものであった。複数の観測装置のデータを処理するために、当時としては世界トップレベルの100 MIPS CPU(HR 5000 :JAXA研究開発本部開発)と高速アクセス可能なBurst SRAM(同左)、大容量FPGA(RTAX2000)、観測機器毎に複数タスクの制御を可能とするリアルタイムOSTRON(eT-kernel)の採用、更には機器の通信規格SpaceWireの採用と、粋を極めた仕様である。開発は最早プロジェクトだけで行う規模を超越しており、ISASをはじめAll-JAXA、大学、そしてMDP開発メーカ(MHI)の理解、StarDundeeによるSpaceWireの技術支援、さらには国内・海外の部品メーカの協力に至るまで、どれが欠けても開発を達成することができなかったであろう。あらためてこの誌面にて、関係者に深く御礼申し上げたい。開発を終えたMDPは、皆の願いが叶って「みお」の科学観測をまとめる司令塔となり、水星到着のその日を今か今かと待ち続けている。

図1 MDPのフライトモデル。この箱の中に2つのDPUが搭載されている。

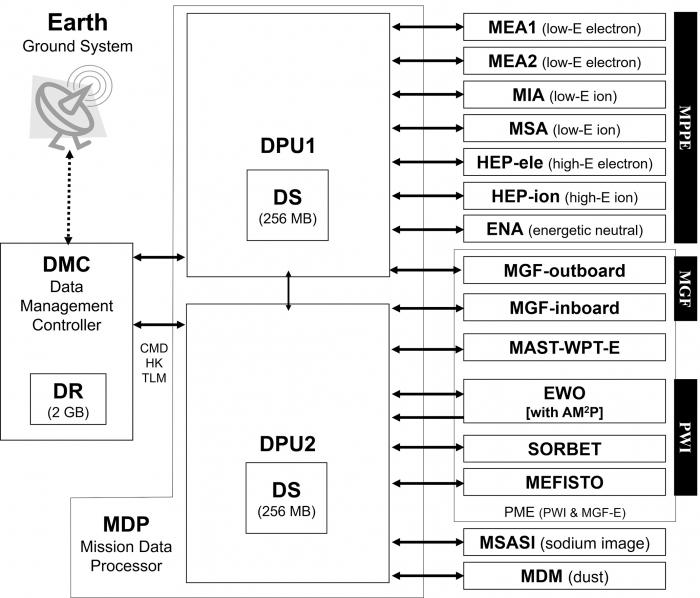

図2 MDPのインタフェース図。衛星バス部と科学観測装置の間に位置し、地球に届けるテレメトリを作り出す。

MDPは2つのData Processing Unit(DPU)を搭載し、各DPUが約半数ずつの観測装置を分担して制御する(図2)。科学観測データの処理は、我々研究者が「アプリケーション」として提供し、ミドルウェア(MHI開発)がDPUハードウェア(同左)との仲立ちをする。この3層構造こそが、複雑なMDPの分業開発を可能とした大きな理由の1つである。アプリケーションの開発には、MDP-BBM(ブレッドボードモデル)を用いた全系試験システムを地上に構築し、衛星バスインタフェースから観測機器までの一連の動作を模擬可能としたことで、質の高い開発を効率的に進めることができた。

筆者は、26年間に渡って地球磁気圏を観測し続けた「あけぼの」のプラズマ波動データ解析、地球放射線帯を観測中の「あらせ」搭載機器の開発を経て、2018年に宇宙科学研究所に移り、「みお」のMDPを担うバトンを受け取った。当時、MDPの技術を「あらせ」の各所で目の当たりにし、先行開発された兄貴分の「みお」の運用にその後携わることになるとは、なかなか感慨深いものがある。地球周辺で活動する衛星と比べ、水星で活動する「みお」には通信速度の制約が大きくのしかかる。「あらせ」では1日あたり数100MB 〜1GBのデータを地上に伝送できるのに対し、「みお」は1日あたりわずか数10MB程度。一方で、各観測装置が生み出す生データ量は「あらせ並」のため、伝送可能量に対して数100 ~数1,000倍にもなる。MDPは、統合的なデータ圧縮・信号処理技術を提供してデータ量を削減し、またストレージに蓄積したデータの取捨選択も可能にすることで、なんとか「あらせ並」の情報を水星から持ち帰ろうとしている。

宇宙機では、耐放射線性能や電力消費等の観点から、機上処理に使用できるリソースは限定的である。プロセッサ速度やメモリサイズは、常に地上技術の10~20年前の水準であり、MDPの最重要課題「限られた資源で如何にサイエンスアウトプットの高いテレメトリを生成するか?」は、惑星探査機では世界共通かつ永遠の課題であろう。ところが「限られた資源で...」と聞いて血が騒ぐのが技術者の性であって、ソフトウェアの柔軟性を生かして(安全マージンは確保した上で!)ハードウェア能力を最大限に引き出すことを常に考えてしまう。300円の小遣いを渡され、釣り銭が0になるよう駄菓子の組み合わせを熟考した少年期のあの感覚に近い(消費税分を忘れ、マージンの大切さを知った...という余談はさておき)。我々の次なる任務は、これまでのMDPの開発経験を活かして「更にインテリジェントな将来探査を実現」することである。

BepiColomboプロジェクト「みお」MDP担当 松田 昇也(まつだ しょうや)

【 ISASニュース 2020年3月号(No.468) 掲載】