星の表面模様

夜空に広がっている無数の星を思い浮かべることは簡単なことですが、その一つ一つの星の表面がどんな模様になっているかというイメージは湧きますか? 多くの人は、「のっぺりとしている」と考えるのではないでしょうか。あまり良く知られていないのもそのはずで、単純に地球から星まではとても離れているため、星の模様を観ることは最先端の望遠鏡を使っても難しいのです。

では、― 星の模様を見るためには、それを観測できるような巨大な望遠鏡が開発されるまで私たちは待たないといけないのか? ―というと、そうではありません。地球から最も近い星である太陽を観測すればよいのです。幸い、太陽は「普通」の星と考えられているので、太陽を観測することで一般的な星についての有用な情報が得られるのです。

太陽観測衛星「ひので」は、太陽の表面(光球)を観測することに特化した可視光磁場望遠鏡を搭載し、2006年に打ち上げられました。口径50 cmの望遠鏡は、0.2-0.3秒角(太陽表面上の200-300 km)の構造を分解することができます。これは、人間の視力のおよそ300倍に匹敵します。

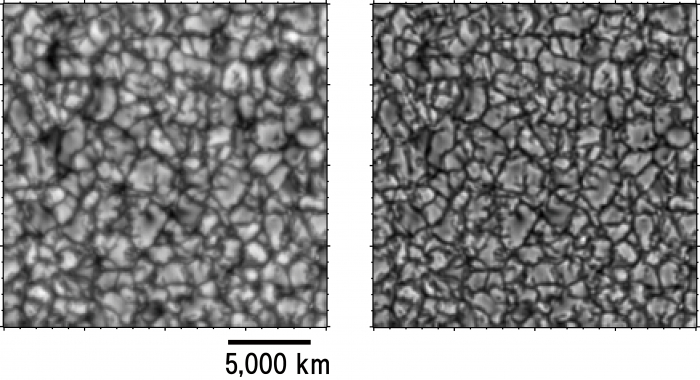

図1 左)太陽観測衛星「ひので」/可視光磁場望遠鏡が観測した太陽表面(光球)の画像。右)左図の画像に対し、結像性能を補正することで得られた画像(詳細は本文を参照)。

それでは、実際に星の表面はどうなっているのか、「ひので」が捉えた光球の画像(図1左)をご覧ください。小さな粒状の構造で覆われていることがわかります。「星の表面模様は?」という冒頭に述べた疑問の答えは、「つぶつぶ」ということになります。黒点を除いた99%以上の光球面がこの粒状構造で覆われています。この明るい粒は「粒状斑」、その周囲の暗い溝は「間隙」と呼ばれています。これらの典型的な大きさは、それぞれ1秒角、0.3秒角程度となっており、とても小さな構造であることがわかります。毎日私たちが浴びる日光は、粒状斑・間隙から放射された光ということになります。

ここで気になるのは「どうして粒々の構造が形成されているのか」ということですが、これは対流現象に由来します。鍋で熱せられたお湯がぶくぶくと沸き立っているのと同じメカニズムです。熱いガスが下から上昇し、明るい粒状斑となって太陽表面に現れます。そのガスが放射によってエネルギーを失うことで温度が低下します。冷たくて重たくなったガスが周辺に沈み込むことで、暗い間隙を形成しているのです。

粒状斑はとてもダイナミックです。一つ一つが日本の本州ほどのサイズがある無数の粒が、たったの数分間で分裂・生成を絶え間なく繰り返しています(とても美しい太陽光球の動画が「ひので」で捉えられているので、是非一度ご覧ください※)。※ https://hinode.nao.ac.jp/gallery/

この対流運動は、星の大気現象を理解するためのキープロセスです。粒状斑は膨大な運動エネルギーを保持しており、運動的―熱的―磁気的と多様なエネルギー変換を通じて、大気中におけるさまざまな動的現象を駆動していると考えられています。とりわけ興味深いのが、上述の「磁気的」なエネルギー変換です。驚くべきことに、太陽の上空大気(彩層・コロナ)では、表面の温度(6,000℃)よりも非常に高温な状態(数万℃・数百万℃)が維持されています。通常、太陽の中心核において核融合によって生成されたエネルギーが外層に伝播するため、熱源から離れている上空ほど低温になるはずです。上空大気が高温状態を維持するためには、太陽表面に分布している磁場に対流運動のエネルギーを蓄え、非熱的(磁気的)に上層まで伝播・解放させなければなりません。この太陽物理学の大きな謎を解明するためには、光球におけるガス運動の理解が鍵となります。

一筋縄ではいかない粒状斑・間隙の速度場解析

光球の対流運動は、星のダイナミクスを決定する基礎的な物理現象です。どのようなガス運動が生じているのかを特徴づけるためには、ドップラー効果による吸収線の波長ズレを分光観測することが必要になります。粒状斑・間隙のドップラー速度場を解析するには、吸収線の微細な変形を捉える必要があるため、精密な分光観測が必須です。一方、宇宙空間から観測ができる「ひので」は、地球大気のゆらぎの影響を受けることなく高精度な分光データを提供することができます。筆者は、この「ひので」の特長に着目し、光球における詳細な対流構造の解析を試みました。

ある日、大きな壁に直面しました。太陽光球の対流理論について第一線の実績を有するドイツ/マックス・プランク研究所において、筆者が対流構造の観測結果を報告した際、「なぜ、上昇流の方が下降流よりも速いのだろうか?」という質問を受けました。光球における対流理論では、放射によって冷却されるガスの高密化が顕著に働くことで高速な下降流が生じることが予言されていました。観測結果と理論予想との間で矛盾が生じていたのです。間隙における高速な下降流は、様々な物理現象の駆動を担っていると考えられていたため、この矛盾は深刻な問題となりました。

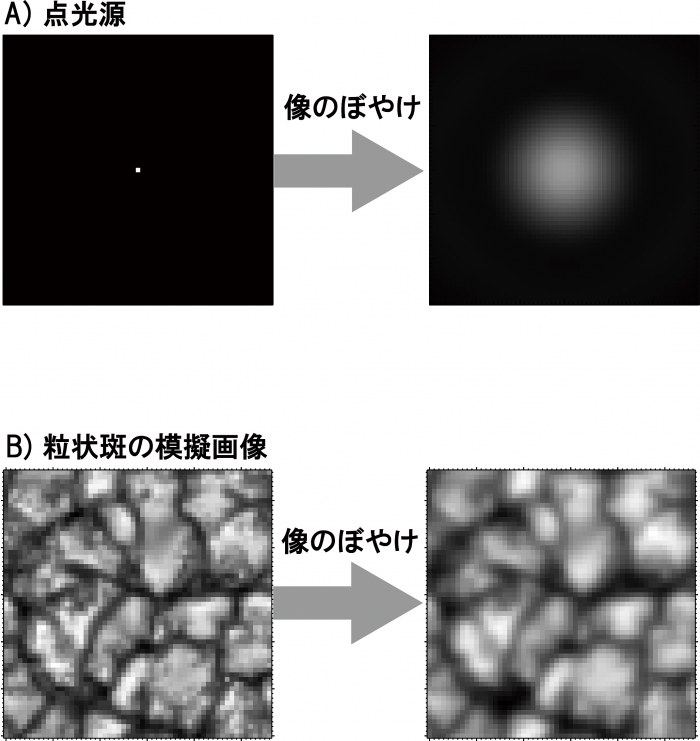

矛盾が生じた原因として指摘されたのが、望遠鏡の結像性能による「像のぼやけ」の影響です。これは、どんな望遠鏡でも必ず生じます。光が波の性質を持つことで、壁などを通り過ぎる際に「回折」という現象が起こります。望遠鏡を通りすぎる際に回折が生じることで、まっすぐ入ってきた光が分散されます。その結果、天体から届く光がカメラ上で広がってしまうのです(実際には、望遠鏡のみでなく観測装置由来の様々な要因で像がぼやけます)。この影響について、図2Aに例を示しています。左図はある一点からの光なのですが、これを実際に観測すると右図のように広がってしまうのです(この広がりが小さいほど、「視力の良い」望遠鏡ということになります)。この図では一つの光の広がりを表現しましたが、光球の画像ではすべての点に光が存在するため、図2Bのように全体的に粒状斑がぼやけて見えます。

図2 A)左図は、中央ピクセルにおいてのみ光が与えられた点光源画像。右図は、望遠鏡の結像性能によって左図の点光源がぼやけた画像。B)左図は、数値シミュレーションで再現された光球の模擬画像。右図は、「ひので」の結像性能を通じて得られる模擬観測画像。

少し話が逸れましたが、「この像のぼやけの影響により、上昇―下降流の信号が混ざってしまうことで観測結果が理論と矛盾したのではないか」という指摘を受けたのです。そこで、この「像のぼやけ」を補正する技術が必要になります。方法としては、図2B(右)の画像の一点一点に対して、図2A(右)の広がりを元に戻す計算を行います。この技術は、海外の太陽物理学の研究機関で既に開発されていました。ところがこの補正技術を実際にいくつも試したところ、いずれもノイズを増幅させてしまうという大きな問題点を抱えていました。

一方、結像性能の補正技術は有用なツールであるため、CTスキャンといった医療分野などでも活躍する手法です。筆者は、「他分野で開発されているものが、太陽物理学で効果的になる」可能性を考えました。そこで、信号処理・統計学を基礎から勉強し、ノイズ増幅の抑制に焦点をしぼった手法を試みました。具体的には、従来のアルゴリズムにノイズ抑制を機能させる正則化項というものを加え、新たにアルゴリズムを組み立てました。開発した手法に対してテスト検証を行ったところ、従来の手法よりもノイズを抑制した状態で画像を復元できることが確認できました。図1右は、実際の観測画像(図1左)に適用した例です。粒状斑・間隙を空間分解するだけでなく、粒状斑内部の構造までもが鮮明に捉えられています。

この結像性能を補正した観測データから、間隙部において卓越した下降流を捉えることに世界で初めて成功し、理論で予想されていた対流運動の特徴に合致しました。この結像性能の補正技術の開発により、これまで得られなかった太陽表面における微細な対流運動を診断する手段が得られたことになります。

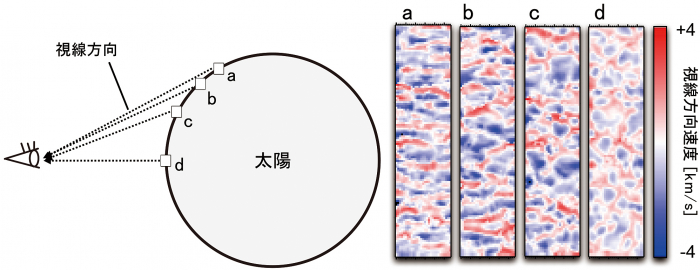

このように上昇―下降流の解析が進む一方で、ガスの水平運動はどうなっているのでしょうか? 太陽表面上に分布する磁場構造に作用を与えるのは水平なガス運動であるため、その理解はより重要とされるのですが、過去にほとんど報告されていません。これには観測上の難点がありました。そもそもドップラー速度は、視線方向と同じ方向のガス運動を反映するという性質があります。図3左のように、

・太陽面中心:視線方向とガスの鉛直運動

・太陽縁:視線方向とガスの水平運動

が同じ向きとなります。したがって、水平ガス運動をドップラー解析するには太陽縁観測が必須となります。一方、太陽縁観測の問題点は、「太陽が球状構造をしているため、斜めから見ると粒状斑・間隙の構造が圧縮された形で写る」ことです。つまり、実質的な空間構造の分解能が低下しまうのです。特に、太陽面中心で観測される間隙の幅(0.3秒角)はちょうど「ひので」の分解能と同程度ですので、間隙の観測が困難になります。これが、粒状斑・間隙を空間分解した上でガスの水平運動を取得できなかった要因でした。

図3 左図は、太陽面緯度と視線方向との関係。太陽面中心(d)では視線方向が光球面に対して鉛直方向となり、太陽縁に向かって(c→b→a)視線方向が光球面に対して水平方向を反映するようになる。右図は、太陽面の各緯度に対して求めた視線方向速度場を示す。青色は観測者側に近づく方向、赤色は観測者から遠ざかる方向を示す。

そこで筆者は、今回独自に開発した結像性能の補正技術を適用することで画像劣化の影響をできるだけ軽減し、水平ガス運動の導出に挑戦しました。図3右が、各太陽緯度における視線方向のドップラー速度場です。太陽縁(高緯度)に向かうほど、速度のコントラスト(青―赤)が明瞭になります。これは、視線方向に水平成分を反映するほどドップラー速度が大きくなることを示しています。この水平ガス運動の平均速度について、1.9 km/s程度と見積もりました。鉛直ガス運動の平均速度(0.8 km/s)と比較すると、2倍以上大きいことがわかります。さらに水平ガス速度の空間分布を調べたところ、間隙において最も高速になっていることがわかりました。この物理機構ですが、粒状斑から湧き上がったガスが溜まり、強いガス圧勾配が生成されることで高速な水平流となっていることが考えられます。これまでの間隙の認識は「単に下降流が生じている領域」というものでしたが、水平流が非常に卓越した領域である証拠を今回初めて得ることができました。

この研究により、粒状斑・間隙を空間分解したうえで水平ガス運動を診断できるツールを初めて手に入れることができました。今後、結像性能の補正を施した「ひので」データを更に解析することで、これまで未解明だった「水平ガス運動が関与する物理現象の駆動メカニズム」が明らかになる可能性があります。特に、間隙は磁場が局所的に集中する領域であるため、対流―磁場との間におけるエネルギー変換過程についての理解が飛躍的に進展することが期待されます。

むすび

古来、私たちは太陽をはじめとする多くの星を観てきました。現在においては、太陽表面の模様が見えるだけでなく、「その模様がどのように形成されるか」、そしてそれが駆動する「太陽の物理現象」について理解できるかもしれないレベルまで到達しています。 太陽だけではありません。実は他の恒星においても対流現象起因とされる表面模様が実際に観測されつつあります。今後、「太陽のように」とまではいかずとも、詳細な星の模様が直接見える未来もそう遠くないかもしれません。筆者が学生時代から抱いている「太陽はいわゆる『普通』の星で、他の星でも本当に太陽のような粒状斑があるのか?」という好奇心もいつか満たされるかもしれません。

【 ISASニュース 2018年8月号(No.449) 掲載】