宇宙科学研究所ならではの現場機会を活用した若手人材の育成!~観測ロケット実験S-520-34号機実験研修の修了式を迎えて~

2025年3月19日 | あいさすpeople

2025年1月21日、2024年度観測ロケット実験研修に参加した学生の修了式を執り行いました。研修参加学生9名のうち7名が修了式に参加しました。修了証書の授与後、観測ロケット実験グループ長の羽生宏人教授の話を真剣に聴くみなさんの姿が印象的でした。今後みなさんのさらなるご活躍を期待しています!

宇宙科学研究所の人材育成の取組み

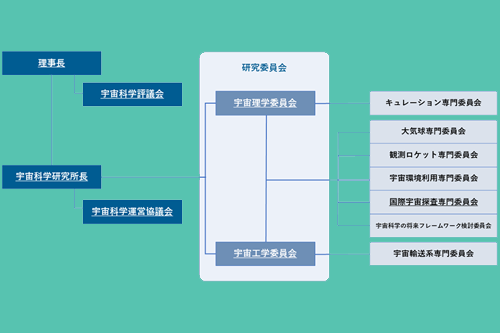

宇宙科学研究所では、JAXAの人材育成実施方針および宇宙科学研究所の人材育成基本方針に則り、ここでしか経験できない研究開発や打上げ等の現場を活かした人材育成機会をJAXA職員や受入学生に向け提供しています。これまで、大気球実験(国内、豪州)、観測ロケット実験、探査機運用、のしろ銀河フェスティバル等の機会を活用した人材育成の取組みを進めています。

観測ロケット実験機会を活用した人材育成プログラムでは、相模原キャンパスで実施するシステム統合試験をはじめ、内之浦空間観測所で行われる実際の打上げ運用への参加を通じて、プロジェクトの円滑な遂行に求められるプロジェクトマネジメントの一端を学ぶことができます。観測ロケット実験は、ミッションサイクルが比較的短期間で行われるため、プロジェクトの一連の過程を経験するのに非常に適した現場です。

2024年度観測ロケット実験研修

2024年度は、S-520-34号機実験「液体推進剤回転デトネーションエンジンシステム飛行実証実験」において、宇宙科学研究所で受け入れている連携大学院生等を対象にした公募で選ばれた学生9名と機構内公募で選ばれた職員2名、そして種子島宇宙センター在勤の若手職員2名が研修生として参加しました。

今回は、新たにチーム制が導入され、チームごとにプロジェクトが直面する課題等について自ら考える形式で研修は行われました。8月に日向灘で発生した地震の影響で、残念ながら研修期間が予定より短くなってしまいましたが、座学研修、総合システム試験、アウトリーチ活動、内之浦での現場研修と、約3か月の研修に取り組みました。

研修に参加したみなさんの声は、観測ロケット実験グループ公開HPミニコラムにて公開していますので、こちらも併せてぜひご覧ください。

相羽 祇亮(総合研究大学院大学 先端学術院 先端学術専攻 宇宙科学コース)

電気推進研究室にてマイクロ波放電式イオンエンジンの研究をしています。イオンエンジンの近傍で高エネルギーなイオンの流れが生じるメカニズムをレーザー分光によって明らかにしようとしています。

粟木 早恵(東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻)

研究内容は、柔軟構造物に生じる非線形ダイナミクスの効率的な計算手法の開発です。薄型化・軽量化する宇宙構造物に対して提案手法を用い、リアルタイムの形状把握や制御を行うことを目指しています。

石戸 大智(総合研究大学院大学 先端学術院 先端学術専攻 宇宙科学コース)

研究分野は、アストロダイナミクスです。主なトピックは、現在検討されている複数機構成での次世代深宇宙探査機であり、その計画の中で必要とされる探査機同士のドッキングの高精度化に関して、制御の面から研究を行っています。

王 方成(東京大学大学院 工学系研究科 電気系工学専攻)

研究テーマは、複数台の宇宙機の協調と自律制御です。特に生命探査に関心があり、超精密編隊飛行のセンサ開発や小惑星探査のための協調ナビゲーションについて研究を行っています。

小松 龍世(総合研究大学院大学 物理科学研究科 宇宙科学専攻)

専門分野は軌道力学で、現在は月でGPSのような航法システムを構築するためのコンステレーション設計に取り組んでいます。多目的最適化により競合する目的関数間のトレードオフ関係を解析しています。

清水 里香(総合研究大学院大学 物理科学研究科 宇宙科学専攻)

太陽フレアの研究をしており、特に装置開発に興味を持っています。2024年打ち上げの観測ロケット実験FOXSI-4では、軟X線カメラの開発を担当し、世界初の中規模太陽フレアX線集光撮像分光観測の成功に貢献しました。

都筑 大樹(東京大学大学院 工学系研究科 電気系工学専攻)

研究テーマは、宇宙機の画像航法です。2022年打ち上げの32号機では、PI(VAS班)およびGA班として参加し、観測ロケットの姿勢解析などに従事しました。今回の研修にはマネージャとしての視座を獲得することを目標として参加しました。

浜野 英憲(東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻)

研究テーマは、次世代熱輸送デバイスを用いた宇宙機用冷却器の有効性実証です。自分で作成した実験装置を用いて、JAXA宇宙科学研究所(相模原キャンパス)にある熱真空チャンバーにて実験を行っています。

福王 悠星(総合研究大学院大学 先端学術院 先端学術専攻 宇宙科学コース)

探査ローバの制御について研究を行っています。自分で設計・制作したロボットを他惑星上で探査に用いることが夢です。そのロボットを宇宙に届けるロケットを学び、今後に活かしたいと考えこの研修に参加しました。

羽生 宏人(宇宙科学研究所学際科学研究系 教授 兼 宇宙科学研究所観測ロケット実験グループ グループ長)

researchmap(羽生 宏人)