スカイラブ──「ひのとり」から「ようこう」へ

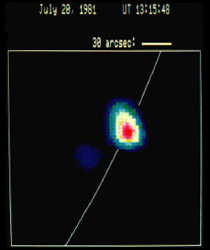

「ひのとり/ASTRO-A」の硬X線画像

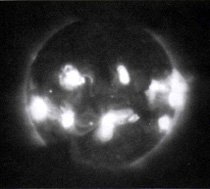

「スカイラブ」による太陽軟X線画像

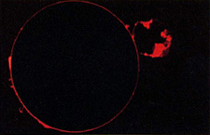

皆既日食で見られるコロナ

彩層とプロミネンス

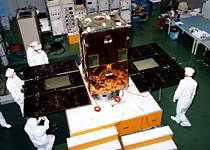

太陽観測衛星「ようこう/SOLAR-A」

コロナは皆既日食の時に見える太陽の薄い大気である。太陽表面の温度は6,000度だが、コロナが200万度もの高温のガスであることは、1940年代に初めて分かった。しかし地上からの可視光によるコロナ観測では、太陽の縁の外のコロナしか見ることができず、得られる情報は限られたものだった。

ロケットや人工衛星によって大気圏外からの観測ができるようになって、事情は一変した。コロナが放射するX線が直接観測できるようになったのである。特に1973~74年に行われたアメリカのスカイラブ実験により、長期間にわたってコロナの軟X線(エネルギーの低いX線)観測が実施され、大きな研究の進展が見られた。コロナは、強い磁場を持つ黒点の周辺で特に高温・高密度で、磁極を結ぶ磁力線をかたどっていることから、コロナを200万度もの高温に加熱するメカニズムには、磁場の存在が大きな役割を果たしていることが確実になった。

黒点やその周辺(総称して活動領域と呼ばれる)では、時々フレアと呼ばれる爆発現象が起きる。フレアは磁場の歪みのエネルギーが元となって起こる爆発現象で、コロナを1,000万度以上の超高温に熱する。また電子、陽子は高速に加速されて磁力線に沿って流れ落ち、正負の磁極に対応する太陽表面をたたき、高いエネルギーのX線(硬X線)を放射する。1981年に打ち上げられた「ひのとり」は、すだれコリメータを使った硬X線望遠鏡で、この画像を見事にとらえた。

X線観測時代以前では、超高温のフレア領域から伝わった熱が太陽表面を暖めて輝く様子が地上から可視光線により観測されていた。これはいわばフレア領域の足跡のようなもので、フレア爆発の現場はX線観測で初めて見えるようになったわけである。しかし「ひのとり」の時代にはスカイラブ衛星に搭載されたような軟X線望遠鏡が打ち上げられなかったため、高温のコロナやその中の磁場の構造と、フレア爆発の関係は未知のままだった。 「ようこう」衛星は、太陽のコロナとフレア──これらの謎を解き明かすことを目指して打ち上げられた。

「ようこう」には、日米英協力のものなど、4つの観測装置が搭載された。

(1)軟X線望遠鏡(SXT、日米協力)によるコロナ構造の観測

(2)硬X線望遠鏡(HXT)による太陽の超高温エネルギー現象の観測

(3)ブラッグ結晶分光計(BCS、日英米協力)による元素の線スペクトルの観測

(4)広帯域X線・ガンマ線分光計(WBS)による太陽が放射する高エネルギー放射全般に起こるエネルギースペクトルの観測

衛星軌道投入後の一連のオペレーションの後、打上げ2日後の9月1日から順次観測機器の電気系の試験が始まった。高圧電源を必要としないSXTは、9月2日に初期チェック後、9月3日に軟X線による太陽の撮像を開始した。最初の撮影から驚くほどの鮮明な画像が得られ、光学系も含めた全系統の正常な動作が確認された。その画像は、世界中の太陽物理学者に大きな胸のときめきを起こさせるものだった。

9月25日には、合計15個の高圧電源の投入が正常に完了し、初期運用と観測機器の較正、試験調整を経て定常運用へ移行した。