カッパ6型の完成

K-150-Tロケット

K-5型ロケットの最終調整

K-6型ロケット発射の瞬間

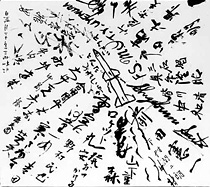

「雪空に河童一閃寒さかな」(糸川の一句1958年12月22日)

まずこのポリエステルのコンポジット推薬をつめたK-150Sを第2段にし、ダブルベースを用いたK-3型のブースターを第1段としたロケット、K-5型を打ち上げた。高度は30kmくらいで、IGYの要求には今ひとつという所だったが、コンポジット推薬の優秀性は十分確かめられ、技術陣は大いに元気づけられた。

そして推薬もポリサルファイドのものが開発されて性能向上し、第1段・第2段ともにコンポジットをつめたロケットとして、1958年(昭和33年)6月、ついに高度40kmまで達するK-6型が誕生した。第1段直径25cm、第2段直径16cm、全長5.4m、重量は255kgであった。

すでに述べたように、K-4型まで使われていたダブルベース推薬に代わって、過塩素酸アンモニウムを酸化剤にし、各種の合成樹脂を可塑剤・燃料とするコンポジット系推薬が新たに開発され、高度40kmへの飛翔の最大の武器となった。

しかし新推薬の開発も順風満帆だったわけではない。

──燃やすたびに爆発が起き、器材を購入して業者が請求書を届けに来た時には、一同が破片の前で呆然という〈見事さ〉だったんですよ。──(秋葉鐐二郎)

K-6型による上層大気の風・気温等の観測データをひっさげて日本がIGYに参加したのは、1958年(昭和33年)9月であり、lGYの期間は前年7月からこの年の12月までだったから、まさに滑り込みセーフ、関係者は辛うじてIGY参加という錦の御旗を守りぬくことができた。振り返ってみれば、観測ロケットをlGY期間中に自力で打ち上げたのは、米ソを除けば、日本とイギリスだけだったのである。

K-6型は21機打ち上げられた。