データ解析の研究と軌道上の運用への貢献で、XRISMプロジェクトから3度目の受賞!

~受賞インタビュー:望月雄友氏~

2024年12月18日 | あいさすpeople

2024年9月26日、望月雄友氏(東京大学 大学院理学系研究科天文学専攻/博士課程1年)が「OUTSTANDING CONTRIBUTION AWARD for students. For the outstanding contribution to the X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission during the launch campaign and commissioning phase.」を受賞しました。本賞は、X線分光撮像衛星プロジェクト(XRISM)チームから、プロジェクトに特に貢献した学生に贈られます。

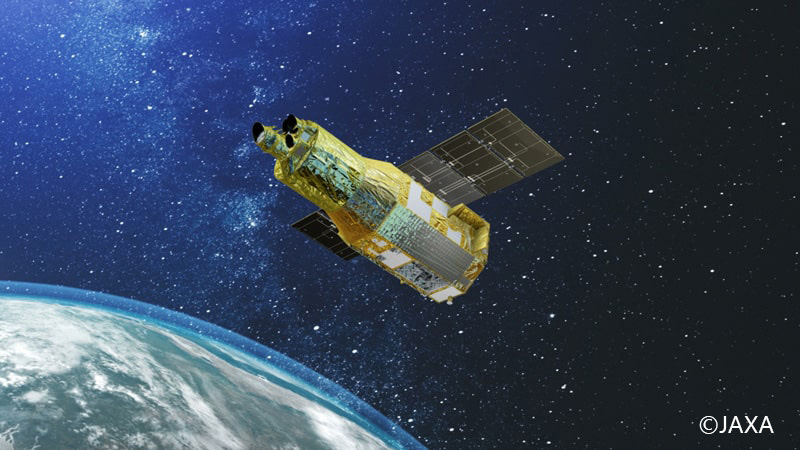

XRISMは2023年9月7日に種子島宇宙センターより打ち上げられた、日本で7機目のX線天文衛星です。XRISMには人の目では見えないX線で宇宙を観測する装置が搭載されており、銀河の間に広がる高温ガスを観測するなど、宇宙で起こっている様々な活動や天体の調査を進めています。現在、XRISMは約96分で地球を1周しながら、様々な国々の研究者からの観測提案に基づく観測(公募観測)を行っています。

望月さんは過去に本賞を2度受賞しており、今回は3度目の受賞です。過去2回は、XRISMが宇宙に打ち上げられる前の地上の衛星試験への貢献で団体受賞されました。今回は、XRISMの打上げから軌道上のキャリブレーション*1や軌道上のデータ処理の貢献で個人での受賞となります。

本インタビューでは、受賞につながったXRISMプロジェクトでの活動や研究内容について、伺いました。

この度は、3度目の受賞おめでとうございます!受賞の感想と、評価された活動について教えてください。

ありがとうございます。受賞発表の時は、XRISMチームで一緒に活動したメンバーもその場にいたので、みんなに祝っていただけて嬉しかったです。親にも受賞を伝えたら、とても喜んでいました。XRISMプロジェクトでは、運用部分も含めて貢献した人が賞をもらえる制度を設けてくれていたので、モチベーションを持って取り組みやすい環境でした。今回の受賞は、XRISMの地上試験のデータと軌道上のデータを用いて作成した修士論文研究と、XRISMの軌道上の運用に貢献したことの2点を、高く評価いただけたのだと思います。

受賞につながった修士論文「XRISM衛星搭載極低温検出器の地上・軌道上データを用いたX線イベント処理最適化」について、教えてください。

XRISMには代表的な2つの観測装置があるのですが、そのうちの1つが論文タイトルにある極低温検出器を搭載したResolveです。ResolveはX線が検出器に当たった時のわずかな温度の上昇を利用して超精密にエネルギーを測り、観測対象の天体の温度や組成などを計測できる装置です。Resolveが天体を観測している際には、観測対象の天体以外の宇宙線やXRISMに搭載された機器等からのノイズ(不要な信号)も混ざって検出されてしまいます。修士論文の研究では、XRISMの地上試験と軌道上で得た膨大な量のデータを用いて、検出した信号から必要な信号とノイズを区別し、ノイズをできるだけ除去する処理方法を開発しました。このような必要な信号を取り出すために、得られた信号からノイズを除去することを「イベント処理最適化」や「イベントスクリーニング」と言います。

Resolveが軌道上で得た情報は、データの通信容量の都合上、その全てを地上に送るのではなく、各X線イベントに対して温度が何秒で上がったか等の特徴量(対象データの特徴を定量的に示した数値)を抽出して、地上に送ります。私の研究では、検出器がX線を検出してから温度が上がるまでの時間と温度がどこまで上昇したかの情報をもとに、処理を最適化する式を導き出しました。私の開発した処理を施すことで、衛星計画時点で予定されていたResolveのノイズレベルを、さらに半分程度まで低下させることに成功しました。

観測データの伝送効率を高めることに成功したのですね。XRISMプロジェクトの運用面での活躍についても教えてください。

衛星が地球の軌道上を周回する中で、通過する時に異常に高い放射線量が検出される領域(南大西洋異常帯)があります。対策せずに大量の放射線を浴びてしまうと故障する恐れがあるので、XRISMの運用ではこの領域を明確に定めて、通過する際は衛星の電源を一部切ったり、観測を一時中断したりする等のオペレーションを取ります。この領域の選定を指導教員のご指導のもと、私が担当させていただきました。

XRISMは国際共同プロジェクトで、特にNASAとはプロジェクト全般に渡って協力しながら進めています。領域を定める際にはNASA側とも相談しましたし、最終的にはXRISMの全チームへ配布する資料にも掲載されることとなったため、責任を強く感じました。また、通常の観測研究とはまた違ったプロジェクトの研究を経験することができて、力が付いたと思います。

観測装置の特性の研究から運用のオペレーションに関わる活動まで、幅広く貢献されての受賞ですね。XRISMが打ち上げられた2023年9月7日は、どちらにいましたか。

XRISMの打上げを見るために、種子島にいました。実は、XRISMは天候の都合で1度打上げが延期になっているので、延期になった時と実際の打上げの時に、種子島には2回足を運んでいます。XRISMプロジェクトには、JAXA筑波宇宙センターでの地上試験から参加していて思い入れがあったので、「とにかく見たい!」と思い、2回とも参加しました。打上げの時は、XRISMの成否は私の博士論文にも関わってくることもあり、「自分の運命もかかっている…」と緊張しながら見守りました。衛星が計画されてから実際に観測の成果が得られるようになるまではかなりの時間がかかるため、実際に打ち上げられる前に卒業する学生も多い中で、衛星の打上げ前の試験から打上げ後のデータ取得まで関われるのは、大変貴重なことなので、とても良い経験をさせていただいています。

望月さんはどのような経緯で、現在の進路に進まれたのでしょうか。

昔から宇宙の中でも、特にブラックホールに魅力を感じていました。大学学部生の頃に、ブラックホールが周囲の物質を吸い込むだけと思われていたのが、物質を吹き出すことも観測されていると知って「そんなことがあるのか!」と衝撃を受けて、この分野へ進むことを決めました。ブラックホールの近くはかなり高温なため、X線での観測が適しています。進路を決める中で、ちょうどXRISMの打上げのタイミングとも重なりそうと分かり、ブラックホール、X線観測、衛星プロジェクトの全てができる研究室となると、宇宙科学研究所(宇宙研)の海老沢研究室だったので、迷わず選びました。ブラックホールの周囲からの物質の吹き出しに関する私の研究内容は、2023年10月に「あいさすGATE|論文へのGATEWAY」に掲載していただきました。*2

宇宙研での研究生活は、どのような点が魅力と感じますか。

宇宙研は、衛星プロジェクトの参加と観測データの解析の両方ができる点が強みだと思います。プロジェクトの中で衛星の知識を得ながら解析を進めると、「宇宙をやっているな!」という実感もわきますし、技術的にも「これは検出器由来のノイズだな」とか「これは必要な信号だな」等の判断ができるようになるので、解析する上でも経験としても良いです。私の場合、プロジェクトで衛星の知識を得ながらでなければ、必要な信号とノイズの判断は難しかったように思います。また、宇宙研でプロジェクトに参加すると、海外の宇宙機関などと直接コミュニケーションを取る機会も多いので、そこも大きなメリットですね。

今回の受賞やXRISMプロジェクトでの経験を経て、次にどのようなステップを検討されていますか。

今は、数値計算を使ってブラックホールを含む天体からの物質の吹き出しがどのように行われているかのシミュレーションを作り、そこにXRISMから得られたデータをあてはめて、観測結果を説明することに新しく取り組もうと考えています。XRISMは過去の衛星と比較して圧倒的にエネルギー分解能*3がよく、詳細にエネルギーを測定できます。ここまで詳細なデータがあれば、シミュレーションで作り上げたモデルにXRISMのデータを適用することで、天体の周りの物質が実際にどのように流れているかを動画のように目で見て理解できる形にすることが可能です。

過去の衛星のデータを用いた研究では、1つの事象についても色々な解釈ができたため、答えが1つではありませんでした。今の目標は、XRISMから得られた素晴らしいデータと数値計算を使って、今まで複数あった解釈を1つに定めることです。このような研究は経験がないので、今は研究に必要な技術の習得から始めています。引き続き、目標の実現に向けて頑張ります!

本日は、貴重なお話をありがとうございました!XRISMのデータを活用した新しい研究の成果を楽しみにしています!

用語解説

- *1 キャリブレーション:搭載機器の特性をよく把握し、較正する作業。

- *2 15年間のX線観測データから明らかになった超巨大ブラックホール周辺の物理構造|論文へのGATEWAY

- *3 エネルギー分解能:検出器がエネルギーを区別できる精度。

関連リンク

- 望月雄友のホームページ

- JAXA 宇宙科学研究所 海老沢研究室

- X線分光撮像衛星 XRISM

- X線分光撮像衛星 XRISM プロジェクトサイト

- Mochizuki, Y., Tsujimoto, M., Kilbourne, C A. et al., Optimization of x-ray event screening using ground and in-orbit data for the Resolve instrument onboard the XRISM satellite, Space Telescopes and Instrumentation, The international society for optics and photonics, Proceedings Volume 13093, pp. 1309363-1–1309363-16, 2024, DOI: 10.1117/12.3019453