月マントル組成の不均質の地質学的証拠を世界で初めて明らかに

2023年6月8日 | 論文へのGATEWAY

本論文は、月面上のCaに乏しい輝石(LCP)に富む岩体の場所とカンラン石に富む岩体の場所を、月周回衛星「かぐや(SELENE)」に搭載されたスペクトルプロファイラおよびマルチバンドイメージャによるデータで月全面にわたって調査し、それぞれの岩体の場所の詳細な地質構造を明らかにしたものです。調査研究の結果、巨大隕石の衝突により月のマントル領域から掘削された岩石の組成は、衝突盆地によってLCPが支配的であるものとカンラン石が支配的であるものとに分かれることが、明らかとなりました。これは、月のマントル組成が月全体で不均質であることを意味します。例えばカンラン石に富むマントル物質がLCPに富むマントル物質を覆う層構造であり、衝突してきた巨大隕石の大きさの違いにより掘削される岩石が異なった可能性や、水平方向(例えば月の裏と表など)でマントルの組成が大きく異なる可能性が考えられます。今回調査解析された場所は、月のマントル物質の不均質性についてさらに詳細な情報が得られるという点で、将来のサンプルリターンミッションでの重要な候補地点の一つです。

研究概要

月のマントル*1を構成する物質が何であるのかについては、長い間議論となっていました。月表面の巨大衝突盆地*2周辺では、カンラン石*3に富む岩体の場所(「カンラン石サイト」と呼びます)が分布することから、巨大隕石の衝突により月の深部にあるマントル中のカンラン石に富む物質が掘削されたと考えられます。一方、月の裏側にある南極エイトケン盆地(SPA)の周囲では、SPAの形成に伴い月のマントル物質が掘削されて堆積したレゴリス*4で覆われていますが、そのスペクトル特性*5はCaに乏しい輝石*6(LCP*7)が支配的であると報告されています。そのことから、月のマントル物質はカンラン石ではなく、LCPが支配的であると考える研究者もいます。しかし、レゴリスは様々な岩石破片が混在したものであり、必ずしもSPAが掘削したマントル物質の特徴を示しているとは限りません。一方LCPに富む岩体(「LCPサイト」と呼びます)の全球分布や露頭の詳細な調査がされておらず、月のマントル物質がカンラン石に富むのかLCPに富むのかについては長い間議論となっていました。

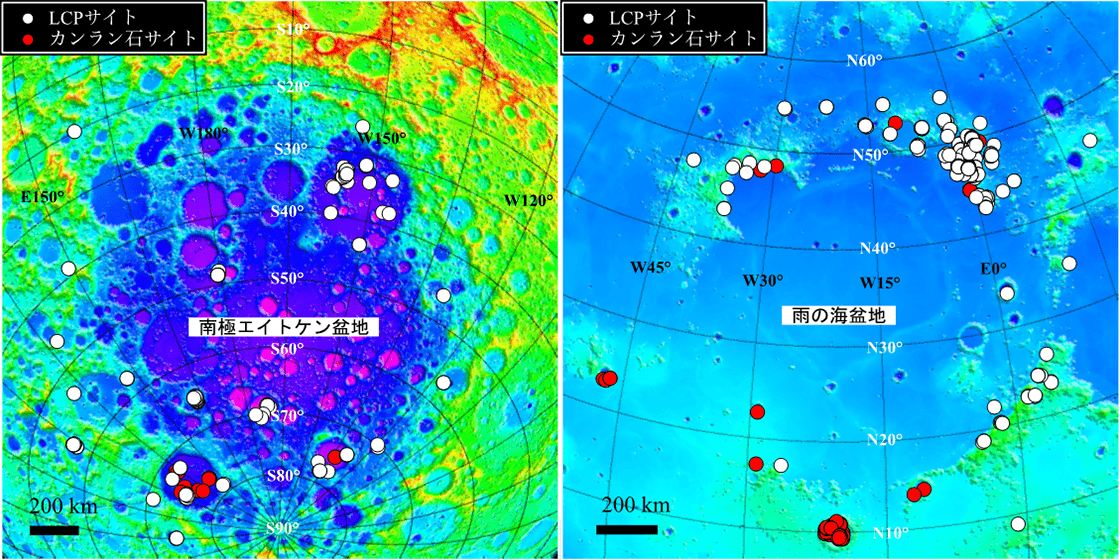

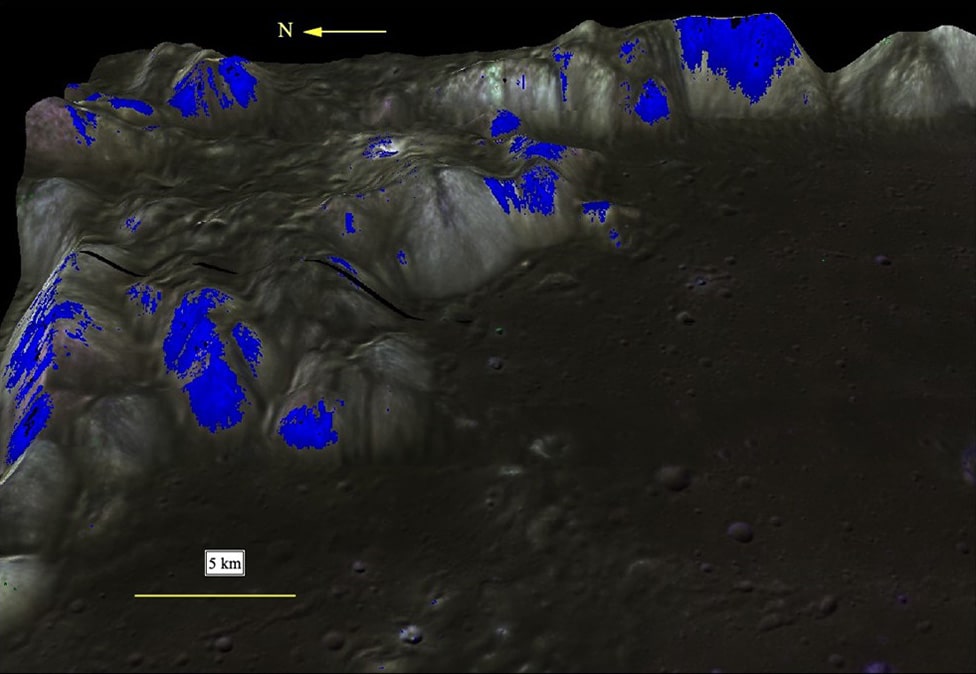

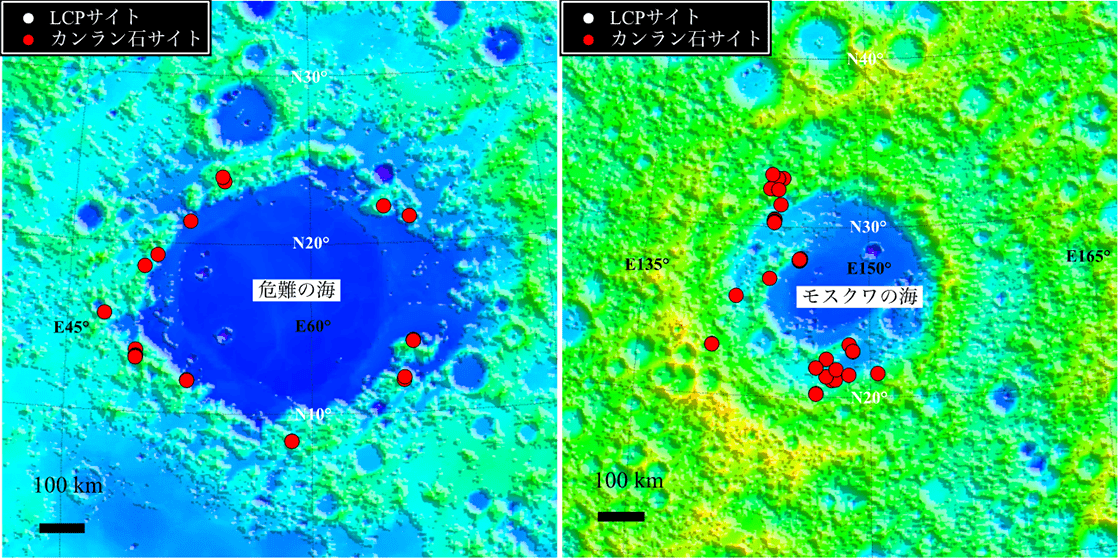

今回の研究では、SELENE(かぐや)*8のスペクトルプロファイラ*9 (Spectral Profiler; SP)と、マルチバンドイメージャ*10(Multi-band Imager; MI)のデータを使って、LCPに富む岩体の分布を月の全面にわたって調査しました。SPの全データの中から、マントル由来と考えられるLCPのスペクトルを抽出するデータマイニングを行いました。その結果LCPに富む岩体は雨の海盆地とSPA盆地に集中して見つかり、カンラン石サイト比べてLCPサイトがより多く分布することがわかりました(図1)。また、LCPに富む岩体について、MIによる鉱物・岩石分布の鳥瞰図による地質構造の詳細調査を行いました(図2に例を示します)。その結果、LCPに富む岩体は、山頂の急斜面や小規模クレーターの壁面など、宇宙風化の影響の少ない新鮮な露頭で見つかることがわかりました。これよりLCPに富む岩体は、様々な物質が混ざったレゴリス由来ではなく、マントルから掘り起こされたものと考えられます。つまりSPA盆地や雨の海盆地の形成では、主にLCPに富む物質がマントルから掘り起こされたと考えられます。

一方、地殻厚がほぼゼロであることからマントルを掘削したことが確実であるモスクワの海、危難の海などでは、カンラン石サイトのみ見つかり、LCPサイトは見つかりませんでした(図3)。このように、月のマントルに由来する岩石の組成は、衝突盆地によって異なることが明らかとなりました。これは月のマントル組成が月全体で不均質であることを意味します。例えばカンラン石に富むマントル物質がLCPに富むマントルを覆う層構造であり、衝突してきた巨大隕石の大きさの違いにより異なった岩石が掘削された可能性や、水平方向(月の裏と表の二分性など)でマントルの組成が大きく異なる可能性が考えられます。深さ方向や水平方向の不均質は、月のマグマオーシャンの初期に重力不安定*11によって引き起こされたマントル転覆*12に起因している可能性が考えられます。そのため、こうした場所からのサンプルリターンや現地での直接調査を行うことで、月のマントルの構造・組成・初期進化過程を深く理解することにつながると期待されます。

用語解説

- *1 マントル : 地球や月の固体部分の最も外側にある層を地殻と呼ぶのに対して、そのすぐ下にある岩石の層はマントルと呼ばれる。

- *2 衝突盆地 : 天体衝突により形成される盆地状の地形。

- *3 カンラン石 : マグマが冷えて固まってできた火成岩に含まれる地球や月の岩石を構成する代表的な鉱物の一つ。鉄やマグネシウムを含むケイ酸塩で構成された鉱物の一つで、地球の上部マントルは主にカンラン石の多い岩石(カンラン岩)から成る。

- *4 レゴリス : 大気を持たない月や小惑星の表層で見られる堆積物の総称。隕石衝突が繰り返されることによって岩石が粉砕されてできた小岩片、砂、細粒物や衝突で溶けてできたガラス状物質を含む。

- *5 スペクトル特性 : 太陽光が物体に当たったときに、どれくらいの光の量を反射するかは、光の波長によって異なります。このように波長に対する光の特性の違いをスペクトル特性と呼びます。

- *6 輝石 : マグマが冷えて固まってできた火成岩に含まれる地球や月の岩石を構成する代表的な鉱物の一つ。鉄、マグネシウム、カルシウムなどを含むケイ酸塩で構成された鉱物。結晶構造により単斜輝石と斜方輝石に大別される。上部マントルの構成鉱物の一つと考えられる。

- *7 LCP : Low Ca pyroxeneの略で、カルシウムが少ない輝石の総称。斜方輝石はLCPに対応する。

- *8 SELENE(かぐや) : 2007年9月に打ち上げられた日本の月探査衛星で14のミッション測定器により月の様々な科学データを取得した。

- *9 スペクトルプロファイラ : SELENEに搭載された光学センサで、可視域〜近赤外を185の連続バンドで分光データを行うハイパースペクトルセンサー。観測視野500m×500mの詳細な分光データにより月面の岩石露頭やレゴリスの鉱物組成の詳細を明らかにした。

- *10 マルチバンドイメージャ : SELENEに搭載された光学センサで、可視域5バンド・20m/画素、近赤外域4バンド・60m/画素で月面画像を取得し、詳細な月面の鉱物・岩石分布を明らかにした。

- *11 重力不安定 : 月のマグマオーシャンが溶けていく過程では、カンラン石や輝石のように比較的密度の低い層の上に、鉄やチタンのような密度の高い物質が濃集することから、重力的に不安定になることを指します。

- *12 マントル転覆 : 重力不安定により鉄やチタンを含む層が月の深いところに沈み、かわりに密度の低いカンラン石や輝石が月マントルの浅いところに上昇してくる現象をマントル転覆と呼びます。

論文情報

| 雑誌名 | Journal of Geophysical Research: Planets (JGRE) |

|---|---|

| 論文タイトル | Lunar mantle composition based on spectral and geologic analysis of low-Ca pyroxene- and olivine-rich rocks exposed on the lunar surface |

| URL | https://doi.org/10.1029/2023JE007817 |

| 発行日 | 2023年5月13日 (Online version) |

| 著者 | YAMAMOTO Satoru, NAGAOKA Hiroshi, OHTAKE Makiko, KAYAMA Masahiro, KAROUJI Yuzuru, ISHIHARA Yoshiaki, HARUYAMA Junichi |

| ISAS or JAXA所属者 |

HARUYAMA Junichi(宇宙科学研究所 太陽系科学研究系), ISHIHARA Yoshiaki(宇宙科学研究所 国際宇宙探査センター) |

関連リンク

執筆者

ISAS共著者からひとこと

2007年9月に打ち上がった月周回衛星「かぐや(SELENE)」には、可視近赤外波長域の多バンド高解像度分光画像を取得する「マルチバンドイメージャ(MI)」、可視近赤外域の連続分光データを取得する「スペクトルプロファイラ(SP)」、高解像度立体視画像を取得する「地形カメラ(TC)」(総合して、「月面撮像/分光機器(LISM)」)が搭載され、これらのデータを駆使して、本研究成果が得られています。これらの機器は、SELENEの1年半に渡るミッションの最後まで性能を落とすことなく、膨大で優れたデータを送り続けてきてくれました。

本成果は、月の地殻-マントル構造のあらたな理解につながるものです。月には、地球と同じようにコア、マントル、地殻という構造がありますが、今世紀に入って、その構造は、より詳細に理解されるべき段階へと移ってきています。内部構造を知るのに、月震波の多点観測も威力を発揮しますが、SELENE-LISMデータのように、月の全球を覆うリモートセンシングデータからも内部構造の理解を大きく進めることができることを示すよい例であるといえるでしょう。これから、日本は着陸探査、サンプルリターン探査、と歩を進めてく段階にありますが、これまで得られたリモートセンシングデータの更なる詳細な解析は、次段階の探査で何をどうすべきかの道しるべとなります。

山本 聡・国立研究開発法人産業技術総合研究所 地質調査総合センター

山本 聡・国立研究開発法人産業技術総合研究所 地質調査総合センター