イオンエンジン中和器内部のプラズマ生成部の観測に初めて成功

2023年4月13日 | 論文へのGATEWAY

また本号は電気推進研究に特化した特集号であり、本論文はその中から特に注目すべき研究成果として、Featured Articleにも選出されています。

さらに本論文はAIPが発行する全論文誌を対象として、最も顕著な研究結果を特集するScilight(Science highlight)にも選出されています。

宇宙で使用されるエンジンは、化学推進と電気推進の2種類に大別されます。H-IIAロケット等で使われる化学推進は燃料を燃焼し、高温高圧のガスを噴射することで推力を発生します。これに対して電気推進は燃料をプラズマ*1化し、イオンに電圧をかけて加速・噴射し、推力を発生します。電気推進は化学推進に比べて推力は小さいですが、燃費(比推力*2)は良く、より遠くの宇宙に行くために必要なエンジンです。

本研究のμ10イオンエンジンも電気推進の一種で、これまで小惑星探査機「はやぶさ」や「はやぶさ2」のメインエンジンとして活躍しており、将来は「DESTINY+」にも搭載予定です。マイクロ波と磁場によりイオン化を行う点が特色です。イオンエンジンはイオン噴射により推力を発生する「イオン源」と、イオン噴射で宇宙機が負に帯電することを防ぐために電子を放出する「中和器」の2つの要素で構成されます。本研究のイオンエンジンに限らず多くの電気推進機で、この中和器の寿命がエンジンの寿命や性能を律速しています。しかし中和器の劣化メカニズムの解明や長寿命化は、プラズマ物理や材料化学などの学際的な理解が必要となり難航している分野で、各国が盛んに研究している分野でもあります。また今後の深宇宙探査ミッションで大推力化=大電子電流化が求められていますが、一般に大電流を流すと劣化が早く進むため、より一層の劣化対策が必要となります。

本研究は中和器内部のプラズマ生成部を可視化して、どのようなエネルギー・密度のプラズマが分布しているかを網羅的に明らかにしました。これにより、プラズマ生成部のイオンの振動現象を初めて捉えることに成功しました。振動により劣化を起こしうるエネルギーを持つイオンがどこで生成されるか等、劣化メカニズムを今後解明していくにあたって重要な知見を得ることができました。

研究概要

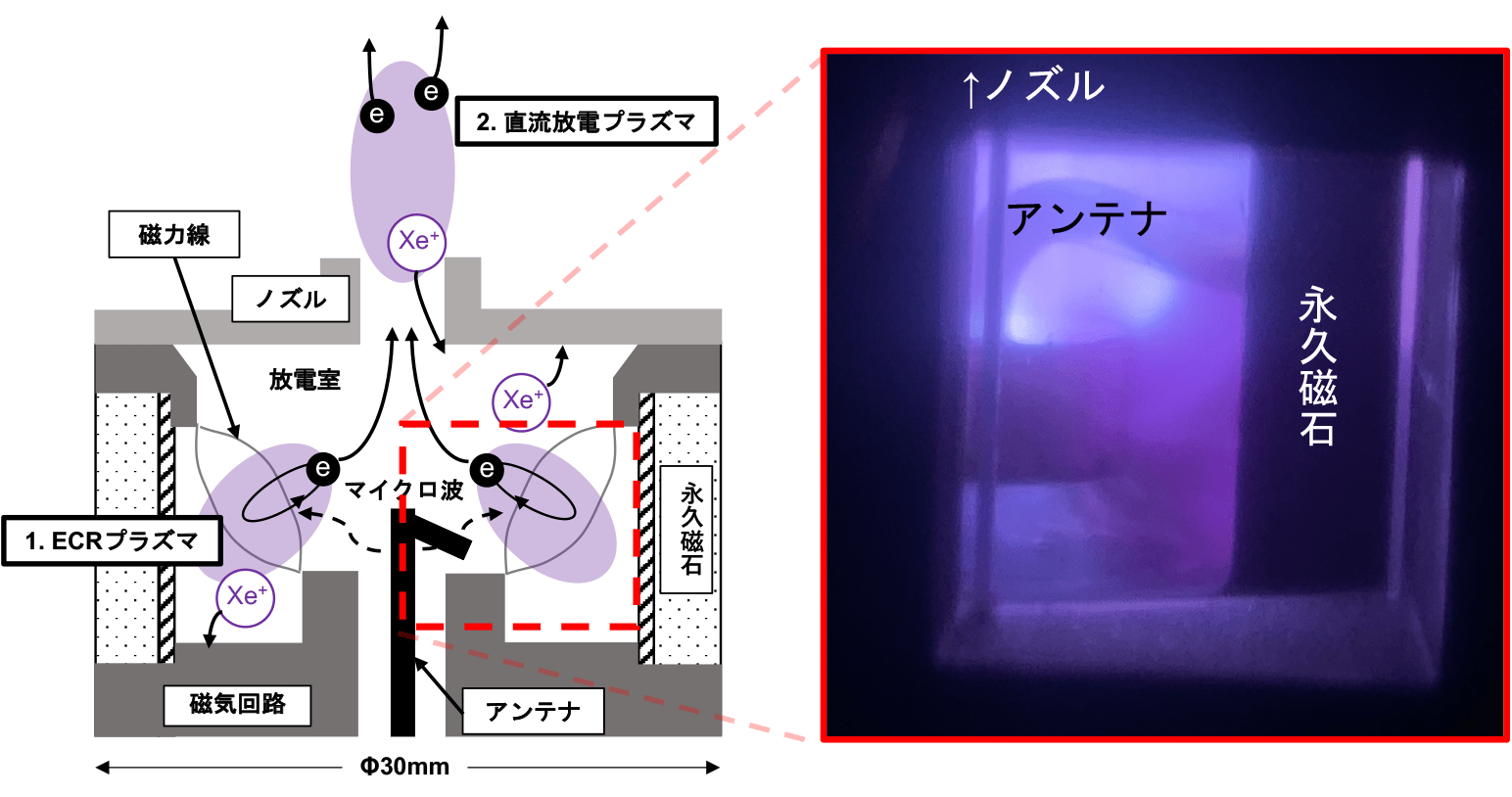

μ10イオンエンジンの中和器は、材料を高温化して電子放出するホローカソード中和器等、いくつか種類のある中和器の中でマイクロ波放電式中和器に分類されます。図1(左)で示すように永久磁石が形成する磁場とアンテナから放出されるマイクロ波により電子サイクロトロン共鳴(ECR)*3を発生することで、燃料を電離するに足るエネルギーを持つ電子を生成し、プラズマ化します。中和器はこのECRプラズマと、イオン源のイオンによる比較的高い電位により加速された電子が燃料を電離する直流放電プラズマの2種のプラズマ生成を行います。強電界・高温化によるプラズマ生成方法を採用する他の中和器に比べて原理的に長寿命が期待されること、システムが簡単であること、即時点火が可能であること等がこの中和器の優位な点です。

我々は過去に中和器の性能向上、劣化メカニズムの解明を目標に様々な計測を行ってきました。しかし従来の方法では計測装置そのものにより、プラズマの状態が変化してしまうことで現象を正しく計測できないことが課題でした。そこで中和器内部を可視化することで、プラズマに非接触でプラズマをあまり乱さない光学的な計測を採用しました。

イオン源や中和器などのプラズマ源内部を可視化して、内部プラズマの状態を調べる試みは過去にも各国で行われています。可視化には光を通す窓が必要で、一般にはガラス等の絶縁性(=電気を通さない)材料が使われています。しかし、プラズマ源は内部壁面との電荷の授受が重要で、特に本研究の中和器は電子を放出する代わりに内部壁面でイオンの電荷を吸収する必要があります。したがって壁面が絶縁性材料になればプラズマの境界条件がオリジナルのプラズマ原とは異なり、プラズマの状態が変化します。実際に過去の研究で、可視化モデルはオリジナルに比べてイオンの生成効率が20%異なる例も報告されています。そこで本研究では可視化窓が電子放出特性に影響しないような様々な工夫を施し、「はやぶさ2」実機との誤差が2%程度に収まる可視化モデルを実現しました。これにより実際に宇宙で生じている現象を地上で高精度に再現でき、且つ計測できるという点が類を見ない成果であり、本研究の重要な意義です。

本可視化モデルを用いて中和器内部のプラズマを観察した結果、図1(右)に示すようにプラズマの発光強度に空間的な分布があることが実験的に初めて示されました。また高密度のプラズマを生成していると考えられてきた、アンテナと磁気回路のエッジの間の領域(緑の丸で示す)で特に強い発光(=高密度プラズマ)が観測されました。さらに、特に劣化に影響すると考えられるアンテナの根本においても高密度プラズマが存在することがわかりました。

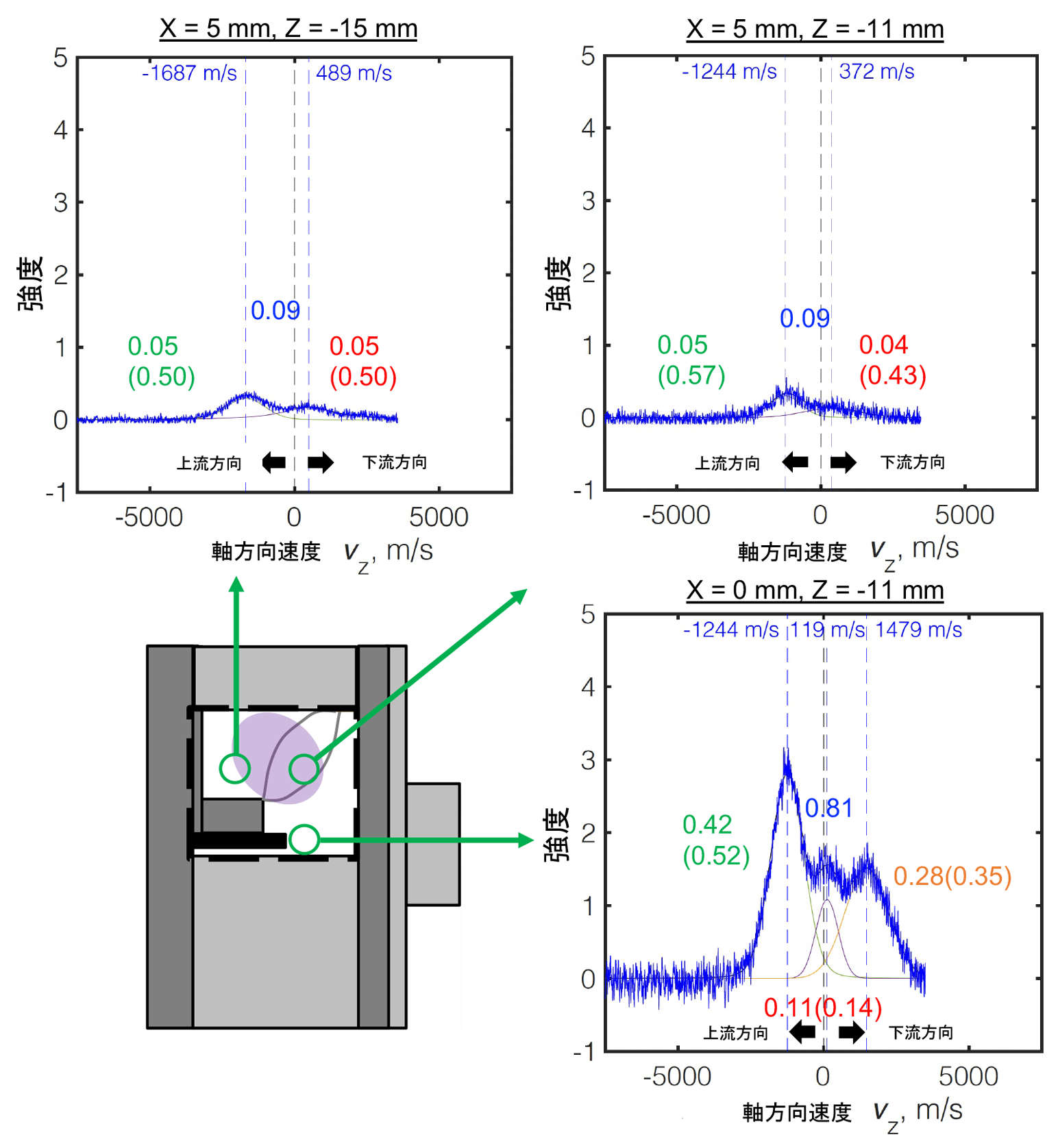

本研究ではさらにプラズマ中のイオンの密度と速度をレーザ誘起蛍光法 (LIF法) *4により計測しました。その結果、図2に示すように計測箇所によりイオンの密度が異なることはもちろん、速度分布*5は多峰性*6を持つことがわかりました。また放出する電子電流やマイクロ波の強度、燃料の量を変えて実施した場合、どの条件でも多峰性の存在比はほぼ変わらないという法則を発見しました。以上の計測結果を元に、イオン音波*7に現れる振動を考慮した理論モデルを適用したところ、モデルと計測結果がよく一致しました。したがって中和器プラズマの各所でイオン音波によるイオン振動*7が生じており、この振動によりエネルギーが増加し劣化に影響する可能性があることを示唆しました。

本研究成果がもたらした、イオン密度・速度分布の2次元空間情報は、劣化メカニズムの理解をさらに発展させていく上で重要な基礎的知見となります。また将来的に中和器を大電流化するために必要な、より高効率なプラズマ分布を設計する際にこれらの情報は必要不可欠です。また可視化の知見、マイクロ波放電プラズマ物理の理解はイオンエンジンに限らず広く有用な成果です。

用語解説

- *1 プラズマ:電気的に中性な粒子をイオンと電子に分離(=電離)した気体のことで、イオンと電子からなる物質の第4の状態である。

- *2 比推力:推力を推進剤流量、標準重力加速度で除したもの。推進剤流量に対する推力の大小を示す指標であり、高いほど燃費が良いといえる。

- *3 電子サイクロトロン共鳴(Electron cyclotron resonance, ECR):静磁場中の電子は一定周波数(=サイクロトロン周波数)で円運動を行う。これに等しい周波数の電磁波を入力することにより電子は共鳴的にエネルギーを吸収し、加熱される。

- *4 レーザ誘起蛍光(Laser-induced fluorescence, LIF):特定のイオンに対しレーザを入射し、波長に依存したエネルギーを以て励起した後に下の準位に遷移ときに放射する蛍光のことである。これを利用し、発光強度とレーザ波長からイオンの相対密度及び速度分布を計測することができる。プラズマに対して非接触・低擾乱で計測可能な点が他の計測手法に比べて優れている。

- *5 速度分布:ある速度の粒子がどれくらいの量で存在するかを示す分布。本研究では粒子はイオンであり、速度の情報は即ちイオンのエネルギーの情報を与える。

- *6 多峰性:信号波形等において、ピークが複数存在する性質のこと。本研究ではイオンの速度分布に複数ピークを持つ。

- *7 イオン音波とイオン振動:プラズマ中のイオン・電子が伝搬する波の一種。一般に親しみのある空気中の音波は中性粒子同士の衝突により音波を伝搬するが、イオン音波はイオンの電界を介して音波を伝搬する。またこの時、イオンが音波を伝搬する中で個々のイオンは振動している。

論文情報

| 雑誌名 | Journal of Applied Physics (American Institute of Physics) |

|---|---|

| 論文タイトル | Plasma parameters measured inside and outside a microwave-discharge-based plasma cathode using laser-induced fluorescence spectroscopy |

| DOI/URL |

Paper: https://doi.org/10.1063/5.0071294 Scilight (Science highlight): https://aip.scitation.org/doi/10.1063/10.0009218 |

| 発行日 | 2022年1月3日 |

| 著者 | Takato Morishita, Ryudo Tsukizaki, Kazutaka Nishiyama, and Hitoshi Kuninaka |

| ISAS or JAXA所属者 |

森下貴都 (東京大学大学院 工学系研究科), 月崎竜童(宇宙科学研究所 宇宙飛翔工学研究系), 西山和孝 (宇宙科学研究所 宇宙飛翔工学研究系), 國中均 (宇宙科学研究所 所長) |

森下 貴都・宇宙科学研究所 専門・基盤技術グループ

森下 貴都・宇宙科学研究所 専門・基盤技術グループ