| - Home page |

| - No.262 目次 |

| - 新年の御挨拶 |

| - ISAS事情 |

| - 特集にあたって |

| - 第1章 はじめに |

| + 第2章 「ひのとり」から「ようこう」へ |

| - 第3章 「ようこう」の観測装置 |

| - 第4章 「ようこう」の科学成果 |

| - 4.1 概観 |

| - 4.2 硬X線で見た新しい太陽フレアの姿 |

| - 4.3 フレアの磁気リコネクションモデル |

| - 4.4 フレアに伴うX線プラズモイド噴出現象 |

| - 4.5 S字マークは要注意 |

| - 4.6 X線ジェット |

| - 4.7 活動的なコロナ |

| - 4.8 コロナ加熱 |

| - 4.9 コロナの観測から分かった磁気周期活動 |

| - 第5章 国内の共同観測 |

| - 5.1 太陽を波長10Åと波長108Å(=1cm)で見る |

| - 5.2 フレア望遠鏡との協力 |

| - 5.3 飛騨天文台との協力観測 |

| - 第6章 「ようこう」からSOLAR-Bへ:新しい挑戦 |

| - 日本的発想と国際協力 |

| - 水星の日面通過 |

| - 太陽フレアと磁気圏サブストームの比較リコネクション学の発展 |

| - 全世界への「ようこう」データの配信 |

| - 「ようこう」と世界の科学者たち |

| - 日食観測は鬼門! |

| - 英語になったTOHBAN(当番) |

| - 「ようこう」関連の国際会議,成果出版物 |

| - 「ようこう」関係受賞一覧 |

| - BackNumber |

コロナの加熱機構とフレア爆発の謎に挑む

コロナの加熱機構とフレア爆発の謎に挑む

コロナは皆既日食の時に見える太陽の薄い大気です。太陽表面の温度は6,000度ですが,コロナが200万度もの高温のガスであることは,1940年代に初めてわかりました。コロナのスペクトルの中に見られる,どの元素が出しているのかわからなかったスペクトル線が,電子を13個失った鉄のイオン(鉄の原子は常温では26個の電子を持っています)によるものだということが分光実験によって解明されたのです。コロナの観測は皆既日食のわずかな時間だけでなく,太陽本体を金属円盤で隠して観測できるコロナグラフという特殊な望遠鏡で,長時間にわたって観測できるようになりましたが,地上からの可視光による観測では,太陽の縁の外のコロナしか見ることができず,得られる情報は限られたものでした。この状況が一変したのは,ロケットや人工衛星による大気圏外からの観測により,コロナが放射するX線が直接観測できるようになってからです。特に1973〜74年に行われたアメリカのスカイラブ実験により,長期間にわたってコロナの軟X線(エネルギーの低いX線)観測が実施され,大きな研究の進展がありました。コロナは,強い磁場を持つ黒点の周辺で特に高温・高密度で,磁極を結ぶ磁力線をかたどっていることから,コロナを200万度もの高温に加熱するメカニズムには,磁場の存在が大きな役割を果たしていることが確実になったのです。

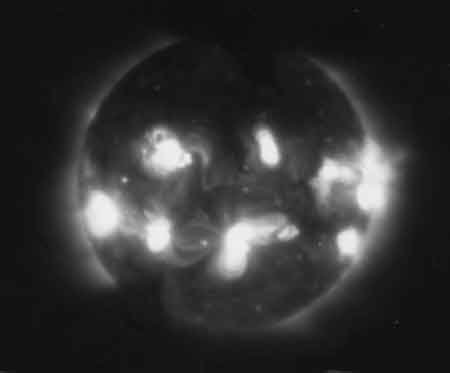

図2.1:スカイラブ衛星の軟X線望遠鏡による太陽コロナの画像。

(1973年9月4日)CCDを搭載した「ようこう」と違い,

これは フィルムに撮影されたもの。

黒点やその周辺(総称して活動領域と呼ばれます)では,時々フレアと呼ばれる爆発現象が起きます。フレアは磁場の歪みのエネルギーが元となって起こる爆発現象で,コロナを1,000万度以上の超高温に熱します。また電子,陽子は高速に加速されて磁力線に沿って流れ落ち,正負の磁極に対応する太陽表面をたたき,高いエネルギーのX線(硬X線)を放射します。1981年に打ち上げられた「ひのとり」は,すだれコリメータを使った硬X線望遠鏡で,この画像を見事にとらえました。

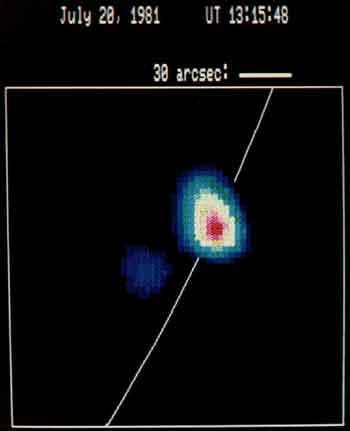

図2.2:「ひのとり」衛星の硬X線望遠鏡がとらえたフレアの二つ目玉構造。

円弧は太陽の縁を表す。

X線観測時代以前では,超高温のフレア領域から伝わった熱が太陽表面を暖めて輝く様子が地上から可視光線により観測されていました。これはいわばフレア領域の足跡のようなもので,フレア爆発の現場はX線観測で初めて見えるようになったわけです。しかし「ひのとり」の時代にはスカイラブ衛星に搭載されたような軟X線望遠鏡が打ち上げられなかったため,高温のコロナやその中の磁場の構造と,フレア爆発の関係は未知のままでした。「ようこう」衛星は,この謎を解き明かすことを目指して打ち上げられたのです。

(桜井 隆)