| - Home page |

| - No.262 目次 |

| - 新年の御挨拶 |

| - ISAS事情 |

| - 特集にあたって |

| - 第1章 はじめに |

| - 第2章 「ひのとり」から「ようこう」へ |

| - 第3章 「ようこう」の観測装置 |

| - 第4章 「ようこう」の科学成果 |

| - 4.1 概観 |

| - 第5章 国内の共同観測 |

| - 第6章 「ようこう」からSOLAR-Bへ:新しい挑戦 |

| - 日本的発想と国際協力 |

| - 水星の日面通過 |

| + 太陽フレアと磁気圏サブストームの比較リコネクション学の発展 |

| - 全世界への「ようこう」データの配信 |

| - 「ようこう」と世界の科学者たち |

| - 日食観測は鬼門! |

| - 英語になったTOHBAN(当番) |

| - 「ようこう」関連の国際会議,成果出版物 |

| - 「ようこう」関係受賞一覧 |

| - BackNumber |

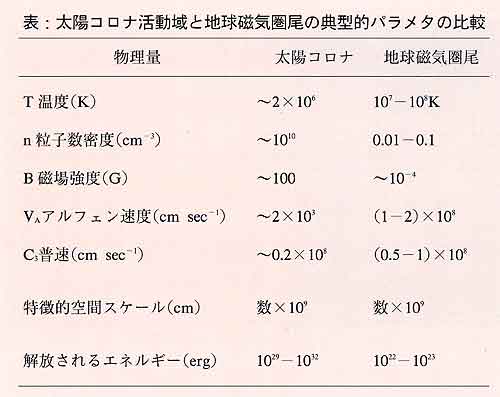

言うまでもなく,太陽フレアとサブストームの間には相違点もある。まず,地磁気ダイポールは一定の方向を持っており,惑星間空間磁場の南北成分が南を向いたときのみ太陽風エネルギーの磁気圏へのエネルギー流入のスイッチが入る。他方,フレア領域の磁場は彩層を通して太陽大気下部と結びついており,その構造は全くランダムとはいえないものの極めて複雑である。そして,この磁場構造の違いを反映しているに違いないが,典型的な磁気圏サブストームの全エネルギーは1022-1023エルグの1桁程度の幅を持つのに過ぎないのに対し,太陽フレアの全エネルギーは1029-1032エルグの3桁にまたがっている(最近解明の進んできたマイクロフレアやナノフレアまで含めれば,太陽フレアで解放されるエネルギーの分布の幅はさらに大きくなるだろう)。

(a)

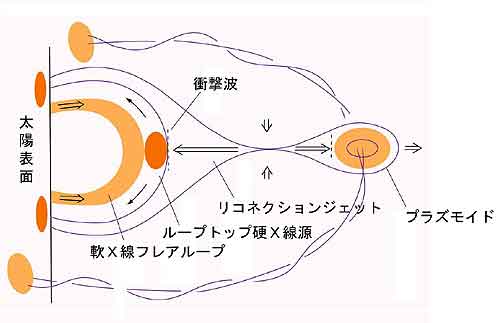

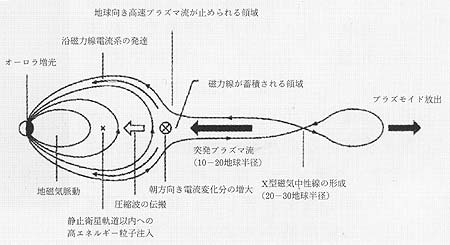

(a)太陽フレアにおけるリコネクション領域の構造と

(b)サブストームに伴う磁気圏尾リコネクション領域の構造

を比較して示した。どちらも右(フレアではコロナ上方,磁気圏尾では反太陽方向)向きに磁力線ループに閉じ込められたプラズマのかたまり,プラズモイドが放出される。そして,太陽フレアの場合には,「ループ・トップ硬X線源」(軟X線で明るく光る磁気ループの直上に出現する硬X線源)がX型中性点(リコネクション領域)から放出された高速プラズマ流の証拠と考えられてきた。磁気圏尾では地球半径の10〜20倍の距離のところで観測される「突発プラズマ流」と呼ばれる高速プラズマ流がリコネクション領域から放出されたものと考えられている。

(寺澤 敏夫)