JASMINEが拓く銀河系の謎と地球型惑星探査

2025年1月22日 | 宇宙航空プロジェクト研究員, あいさすpeople

研究概要

JASMINE(Japan Astrometry Satellite Mission for INfrared Exploration)は、位置天文学*1による銀河中心構造の探究、および、精密測光による系外惑星探査を目指す日本の人工衛星です。JAXA宇宙科学研究所の公募型小型3号機に選定されており、2031年ごろの打上げを目指しています(図1)。その大きな特徴は、世界初の赤外線による観測を行う位置天文測光衛星であることです。赤外線を使うと、塵に覆われていて可視光では観測が難しい、銀河中心核領域の恒星の位置と運動を正確に測定することができます。まだよく分かっていない天の川銀河の中心の構造を調べることは、私たちが住む銀河系がどのような形成・進化をしてきたのかを解明するための鍵を握るとされています。また、銀河中心方向の観測が難しい夏と冬には、トランジット法*2を用いて太陽よりも質量が軽いM型星まわりの生命居住可能領域内にある系外惑星を探査します。M型星は可視光よりも赤外線で明るいため、JASMINEの赤外線観測に適したターゲットです。またM型星周りでは小さな惑星が形成されやすいことに加え、恒星半径が小さいので小さな惑星によるトランジットでも検出しやすいため、JASMINEの精密測光観測から地球サイズの惑星の発見が期待されています。

JASMINEの科学目標を達成するためには、恒星の位置を0.000040秒角(9千万分の1度)の精度で決定することや、星の前を惑星が通り過ぎる際に生じる明るさの変化(図2)を0.3%の精度で捉えることが求められます。これらは、時間的に安定した観測機器を開発するだけでなく、得られたデータを適切に解析することで初めて実現できるものです。私のこれまでの研究では、主に、地上望遠鏡の高分散分光器で観測したM型星や褐色矮星のデータを解析してきました。これらはそれぞれ、視線速度法*3によるM型星周りの地球質量惑星の発見や、巨大ガス惑星に似た性質を持つ褐色矮星の大気の特徴づけを目的とした観測です。このような天体に対する解析では、地上観測の際の地球大気吸収線の混入や、天体が暗くてノイズの影響を受けやすい、といった困難がありましたが、機械学習技術などを活用することで、高精度データを効率的に解析することに取り組んできました。この経験から、データ科学手法をJASMINEのデータにも応用することに興味を持ち、宇宙航空プロジェクト研究員として精度目標を達成するための解析手法の開発に取り組んでいます。

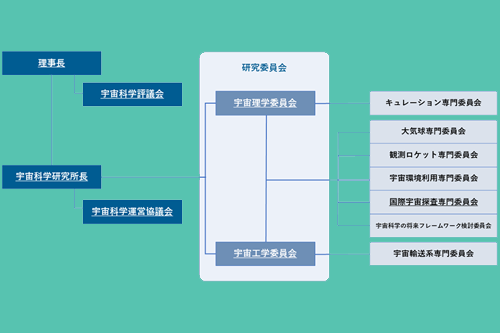

JASMINEプロジェクトの推進には、データ解析だけでなく、検出器試験や望遠鏡・衛星システムの開発など、幅広い要素が関わっています。それぞれがどのようにプロジェクトに寄与し、国内外の機関と連携して進められているかを身近に学べる環境であることが、宇宙航空プロジェクト研究員としてJAXA宇宙科学研究所に在籍するメリットだと感じています。特に、宇宙科学研究所内では検出器がどのような特性を持つかを測定するなどする検出器試験が行われているため、得られた性質を観測データのシミュレーションを行う際の設定に反映させ、実際の観測条件を模した精度検証を進めることが可能です。また、シミュレーション結果から、検出器にどれくらいの校正精度が必要であるかをフィードバックすることで、効果的な検証を行うことができます。私はこの環境の下で、JASMINEが最大限の科学成果を創出できるような解析手法の開発を、打上げを見据えて着実に実現させたいと考えています。これらのデータ科学手法は、他の宇宙望遠鏡や地上大型望遠鏡でのデータ解析にも応用可能であり、将来的には他の宇宙科学ミッションにも活用できると考えています。このプロジェクトでの経験やスキルを将来の宇宙科学ミッションの推進に活かしていきたいと考えています。

用語解説

- *1 位置天文学 : 天球面上での天体の位置を測定して、天体までの距離や運動を決定する研究を行う、観測天文学の基礎となる分野。

- *2 トランジット法 : 観測者から見て惑星が恒星の手前を横切った際に、恒星の明るさが少し暗くなる現象を測定し、惑星を間接的に検出する方法。

- *3 視線速度法 : 惑星の公転によって生じる中心星のふらつきを、スペクトル中の吸収線のドップラーシフトを測定することで、惑星を間接的に検出する方法。

笠木 結・宇宙科学研究所 宇宙物理学研究系

笠木 結・宇宙科学研究所 宇宙物理学研究系