宇宙天気はなぜ起こるのか?太陽の磁場構造の理解から、地球への影響を探る!~Young Scientist Best Paper Award, 6th Asia Pacific Solar Physics Meeting(APSPM-6)、

受賞インタビュー:吉田南氏~

2025年3月11日 | あいさすpeople

吉田南氏(東京大学大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻/博士課程2年)が2024年11月11日~15日に開催された「6th Asia Pacific Solar Physics Meeting(APSPM-6)」にて、「Solar Origin of Open Fields and Their Connection to Heliospheric Magnetic Field」というタイトルで招待講演を行い、「Young Scientist Best Paper Award」を受賞しました。

APSPMはアジア太平洋地域の太陽物理学の会議で、過去にはインド・中国・韓国・日本でも開催されており、第6回目の今回は中国の広州での開催となりました。本インタビューでは、受賞の感想や受賞対象となった研究の概要について、伺いました。

この度は「Young Scientist Best Paper Award」の受賞、おめでとうございます!招待講演の感想や受賞した時の気持ちを教えてください。

ありがとうございます!これまで国際的な会議に参加したことはあるのですが、海外で招待講演者として発表をするのは初めてだったので、とても緊張しました。招待講演の場合、自分の研究内容だけではなく、その研究分野全体の説明も求められるので、発表内容の組み立てには少し苦労しました。30分間という時間を英語で発表した経験もなかったので、ギリギリまで練習をして臨みました。

発表後には、異なる領域を研究している方も含め、多くの参加者から質問を受けました。その研究分野全体と自分の研究の位置づけや貢献について、うまく伝えることができたのだと実感できました。こういったところが評価されて、受賞につながったのではないかと思います。

会議の最終日に行われた受賞式では、最後に自分の名前が呼ばれて驚きました。Young Scientist Best Paper Awardは3名選ばれるのですが、以前アメリカの学会で知り合った学生も一緒に選ばれたので、2人で「良かったね!」と喜びました。

招待講演「Solar Origin of Open Fields and Their Connection to Heliospheric Magnetic Field」について、教えてください。

今回の講演では、太陽から外側へ伸びる磁場と太陽圏*1内の空間に広がる磁力線の流れに関する研究について、発表をしました。

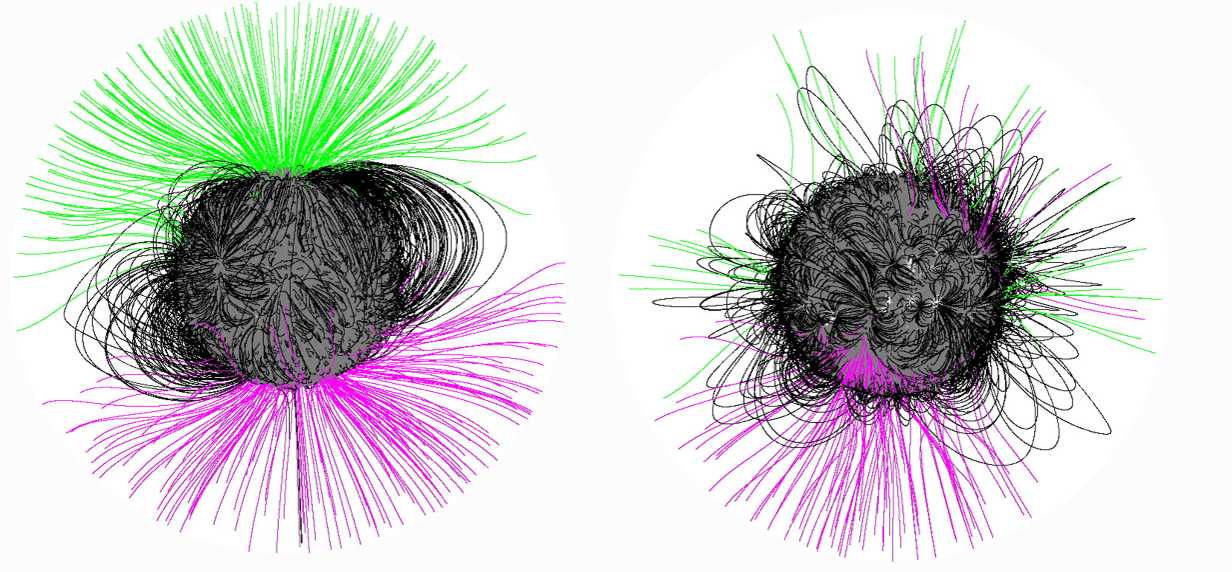

宇宙で起こる現象の中で地球に影響を及ぼすものとしては、太陽フレア*2やコロナ質量放出*3などの突発現象がよく知られています。こういった太陽の活動に起因して地球近傍の環境に変化をもたらす現象は、宇宙天気現象と呼ばれています。宇宙天気現象の発生には、太陽が作り出す磁場や磁力線が深く関係しています。太陽の磁場は地球を含む太陽圏の広い範囲まで常に伸びているので、太陽磁場が引き起こす現象を予測するためには、定常的な太陽磁場の状態や太陽と太陽圏の惑星の間の磁力線の流れを知る必要がありますが、これらの構造はまだ明らかになっていません。これを解明して太陽磁場が地球に対してどのように影響しているかを理解することが、この研究の目指すところです。

太陽の表面(光球)や地球の近くの磁場の様子については観測で知ることができますが、太陽の表面より外側の大気や太陽から地球までの空間の磁場を直接的に観測して調べることは難しい状態です。そのため、太陽の表面の観測から得た情報に基づくモデルを使って、太陽から伸びている磁場を求める手法をとるのですが、このモデルはまだ十分な精度ではありません。モデルを使って地球近傍の磁場を予測したものと、実際に地球近傍で観測されたデータを比較すると、モデルの数値はかなり過小評価していて、現時点でモデルは観測結果を正しく再現できていません。これは「オープンフラックス問題」と呼ばれる問題で、このモデルと観測の乖離の原因を見つけて解決することが、定常的な太陽磁場の状態や太陽から地球までの磁場の流れを理解することにつながると考えられています。

モデルで正確に観測結果を再現することを目指しているのですね。乖離の原因はどこにあると考えられているのでしょうか?

太陽の磁場構造は約11年の周期で変動しています。太陽の活動が静かな時(極小期)は、太陽の極域だけに磁場がある状態のため、極域から太陽の外側に向かって開いた磁力線がたくさん伸びるような構造をしています。ちょうど、理科の実験で磁石に砂鉄を付けるとN極からS極へ磁力線が浮き上がるのと同じような形です。一方で、太陽の活動が活発な時(極大期)は、太陽の表面にたくさんの黒点が点在することで、磁場構造が複雑になります。黒点はその1つ1つに磁石のN極とS極のような磁場を持つので、太陽の外側に向かって開いた磁力線がどこから伸びているかが分かりにくくなるためです。

従来の研究では、オープンフラックス問題の原因は、太陽の極域から伸びる開いた磁場を過小評価していることにあるのではないかとされていました。今回の講演では、私の取り組んだ研究から従来の研究とは別の原因も考えられることが分かったので、その成果についても発表しました。

私の研究では、太陽の活動に伴って磁場構造は変動することから、太陽表面から伸びる開いた磁場に着目しました。具体的には、太陽の開いた磁場の成分について大局的な構造と局所的な構造で分けて、長期的に解析を行い、どの成分が地球に向かう空間に対して影響を及ぼしているかを細かく調べました。解析を進めると、太陽の低緯度や中緯度の領域から伸びている開いた磁場の成分と地球近傍で観測されている磁場の変動がよく似ていることが分かりました。まだ原因究明には至っていませんが、今後は太陽の中低緯度から伸びる開いた磁場についての調査が必要であることを、発表のまとめとして提案しました。

今後さらに調査を進めて、原因の解明を目指すのですね!ところで、吉田さんはどのようなきっかけで現在の進路や研究テーマを選んだのでしょうか?

大学学部生の頃に受けた地学の授業で宇宙天気について知ったことが、今の進路に進んだきっかけです。もともと災害に関する分野に関心があり、太陽の活動が宇宙天気現象を起こして地球に影響を及ぼすことがあると聞いて、驚いたと同時に「もっと知りたい!」と思いました。そんな中、授業の一環でJAXA相模原キャンパス特別公開*4に足を運ぶ機会がありました。宇宙研(宇宙科学研究所)では太陽について詳しく知ることができるだけではなく、装置開発などにも取り組めると聞いて、幅広く様々な経験を積める環境に魅力を感じて、この道を選びました。

研究テーマについては、宇宙研で研究室に配属された後に、指導教員の清水敏文先生(宇宙科学研究所 太陽系科学研究系 教授)から「宇宙天気現象の大元の背景については、まだよく分かっていないみたいだよ」と、オープンフラックス問題の論文を薦めていただいたことがきっかけでした。論文を読んで、宇宙天気の元となる要因や構造を調べるのは面白そうに感じたのと、まだ問題が解決していないところにも興味がわいて、研究テーマに決めました。

宇宙研に惹かれた理由の一つに装置開発がありましたが、装置開発にも取り組んでいるのですか?

そうですね。昨年は観測ロケットの実習*5で、初めてロケットに載せる機器の試験や打上げに参加しました。自分達で作った機器がロケットで打ち上がり、地上にデータを届けてくれた瞬間に立ち会ったのは、とても感動的で印象に残りました。この経験から、解析だけに取り組むのではなく、装置開発にも積極的に関わっていきたいと強く思い、その旨を清水先生に相談しました。そのような経緯で、今はSOLAR-C(高感度太陽紫外線分光観測衛星)*6の実験に参加しています。

多方面で活動されているのですね!最後に、今後の展望を教えてください。

直近の予定としては、来年度に博士論文の提出を控えているので、太陽磁場と太陽圏や地球近傍の磁場の変動をうまく結びつけながら、さらに研究を進めて、今回講演した内容をより深めた形にまとめたいと思っています。SOLAR-Cの実験についても、控えている試験等があるので、引き続き頑張りたいです。

私の研究のモチベーションは、宇宙で起こる現象が、地球にどのような影響を及ぼしているかを正確に知りたいという興味から始まりました。その気持ちは今も変わらないので、太陽の研究だけにこだわらず、太陽圏などの周辺分野にもつなげて研究していけたらと考えています。周辺領域の研究者との関わり合いや様々な経験を大切にしながら、色々なことを吸収していきたいです。

本日は貴重なお話をありがとうございました。吉田さんの研究がさらに進み、宇宙天気の解明が進むことを楽しみにしています!

用語解説

- *1 太陽圏:地球も含む、太陽から吹き出す太陽風が及ぶ範囲。

- *2 太陽フレア:太陽大気で起こる爆発現象。

- *3 コロナ質量放出:太陽から突発的に大量のプラズマが放出される現象。

- *4 JAXA相模原キャンパス特別公開:年に1度開催されるJAXA相模原キャンパスのイベント。2024年度の特別公開は、現地とオンライン(YouTube配信)にて開催された。研究者や職員による工夫を凝らした活動紹介が行われる。

- *5 JAXA観測ロケット実験グループHPにて、吉田さんが執筆した観測ロケット実習についてのコラムが掲載されています。|これからの研究につながる貴重な経験

- *6 SOLAR-C:2028年度に打上げ予定の、次世代の極端紫外線太陽観測衛星。搭載される望遠鏡によって太陽から届く紫外線を分光することで、太陽大気の謎の解明を目指す。日本が開発を主導し、米国や欧州諸国の協力のもと実施するミッション。