もっと大きなものを宇宙へ!マルチステイブル折り紙によるコンパクトな形に変わる構造物の探求

~第68回宇宙科学技術連合講演会 学生優秀賞最優秀賞、受賞インタビュー:岡崎圭佑氏~

2025年1月10日 | あいさすpeople

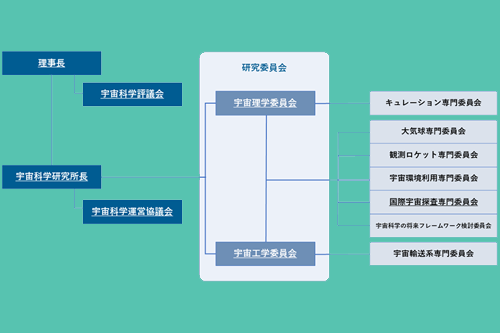

岡崎圭佑氏(東京大学大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻/修士課程1年)が2024年11月5日~8日に兵庫県姫路市(アクリエひめじ(姫路市文化コンベンションセンター))で開催された第68回宇宙科学技術連合講演会の学生セッションにて、「マルチステイブル折り紙を応用した宇宙展開構造物の探求」のテーマでポスター発表を行い、最優秀賞を受賞しました。本インタビューでは、受賞の感想や受賞対象となった研究の概要について伺いました。

この度は「第68回宇宙科学技術連合講演会 学生優秀賞最優秀賞」の受賞、おめでとうございます!受賞の感想を教えてください。

ありがとうございます。初めての学会参加でまさか最優秀賞に選ばれるとは思っていなかったので、とても嬉しかったです。受賞の連絡はメールで来るのですが、ちょうど私が他の発表者の講演を聞いている時に届きました。通知を見てすごくびっくりしたのですが、講演の最中で誰にも伝えることができず、一人で喜んでいました。今回のポスター発表に向けて、所属する研究室の方々や別の研究室の友人等から、たくさんのアドバイスをいただきました。お世話になった皆さまには、大変感謝しています。

研究テーマにある「マルチステイブル折り紙を応用した宇宙展開構造物の探求」の「マルチステイブル折り紙」とはどのようなものでしょうか?

マルチステイブルの身近な例としては、パッチン留めと呼ばれるヘアピン(スリーピン)があります。このヘアピンは、開いている時と閉じている時とで、それぞれの状態を安定した形状で維持できます。このような、外部から何も力を加えなくても複数の安定した形状を有する性質をマルチステイブルと言い、その性質を持つ折り紙がマルチステイブル折り紙です。

宇宙に大きな構造物を運ぶ際は、ロケットの収納スペースに限りがあるので小さく収納した状態で打ち上げて、打ち上がった後に宇宙で展開する方法がよく用いられます。そのような構造物の中には、収納時や展開時の形状の維持が難しかったり、形状維持のための機構を要したりする場合があります。そこで、簡単に形状が維持できて、形状維持のための機構を必要としない構造物ができないかと思い、マルチステイブル折り紙を応用できるのではないかと考えました。

大きな構造物を宇宙に運びやすくするための最適な方法を、マルチステイブル折り紙の応用という手法で探っているのですね。発表内容について、教えてください。

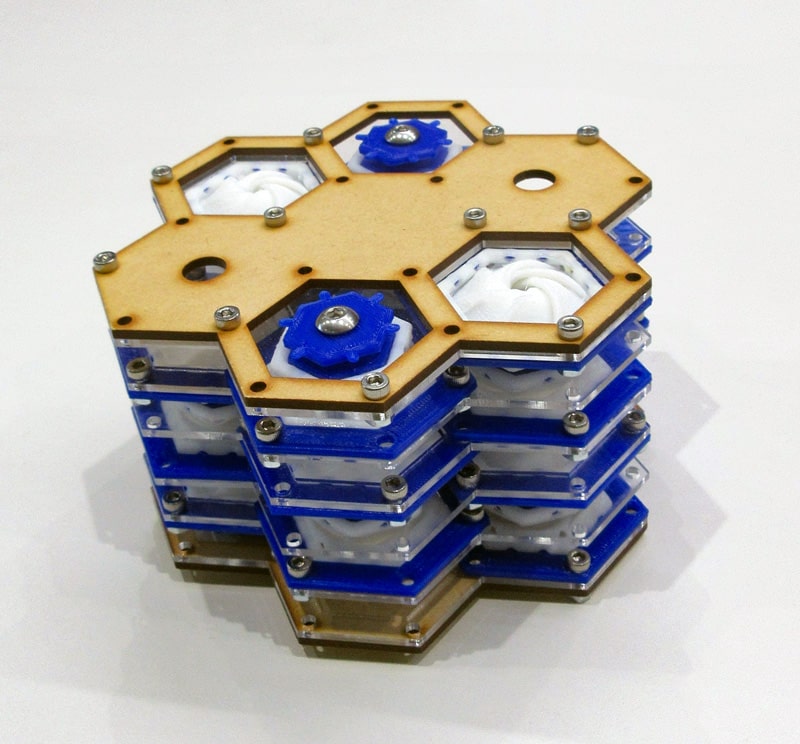

私はマルチステイブル折り紙の中でも、Kresling(クレスリング)折り紙に注目して研究をしています。Kresling折り紙は回転しながら高さ方向に小さく折りたたまれる折り紙で、折りたたんだ状態で安定形状となること、また高さや折り目の角度を調整することで様々な特性を持つことが知られています。

折り紙は、紙などの平面の材料を切り出して、それを折りたたんで作るものが一般的ですが、たくさん作るのは大変なので3Dプリンターを使って折り紙を作ることにしました。特に今回は熱可塑性ポリウレタンエラストマー(TPU)という材料を使用しました。実際に折り紙を作ってみると、折りたたんだ時の安定形状ではあまりコンパクトにできないということがわかりました。そこで宇宙の構造物への応用を考えたときに、「折りたたんだ際の高さが高いほど収納しにくいから、もっと小さな安定形状にしたい!」と思い、よりコンパクトにできる方法はないのかと考えました。その後Kresling折り紙の高さや折り目の角度を調整することで、よりコンパクトに収納できる形状があるということを発見しました。

今回の講演では、従来のKresling折り紙よりも小さく収納することができる形状の発見について発表しました。私の発見した形状だと、折り目に誘導されてねじりながら小さくなった後に、更に上面から力を加えることで折り目に頼らずに一層小さく圧縮することができます。つまり、折り紙の変形を逸脱した変形をすることでよりコンパクトな安定形状が生じるということです。さらにこの折り紙を複数組み合わせることによって、収納と展開が可能である展開構造を実現することができました。

研究を進める中で、どのようなことに苦労しましたか?

よりコンパクトになる安定形状を見つけることが大変でした。そもそも今回発見したような形状ができるという確証もなく、色々なパラメータを試しながらやっと見つけたので、この工程にはとても時間がかかりました。また、理想に近い形状を見つけた後も、さらに潰れやすい形状にするために、追加の折り目を加えるなど、細かい調整を繰り返してようやくこの形状にたどり着くことができました。

今回の受賞を経て、次はどのような研究に取り組まれていますか?

今回は、新しいマルチステイブル折り紙の形状を発見したことを成果として発表しましたが、現時点でも、まだこの形状についての詳しい分析ができていません。例えば、潰したときの収納率の観点で見ると、この形状の高さや折り目の角度が最適であるかはまだ分かっていない状態です。次の段階としては、この形状を詳しく解析することで、さらにコンパクトにできる高さや折り目の角度はないかということなどを調べていこうと思っています。

将来、この研究を宇宙で利用する具体的な構想はお持ちですか?

まだ明確な構想は持っていないのですが、1つ考えているのは、ローバー(惑星(衛星)探査車)のタイヤのスポーク*1部分に応用できないかというものです。この形状の折り紙をいくつか並べてスポークにして伸縮することで、タイヤのサイズを変えることができないかと考えました。障害物を乗り越えたい時はタイヤを大きくして、逆に速く走りたい場面ではタイヤを小さくできたら、すごく面白いと思います。他にも様々な構想が考えられると思うので、これからも考えていきたいと思います!

その構想が実現したら、見た目にもとても楽しいですね!ところで、岡崎さんはどのようなきっかけで現在の進路に進まれたのでしょうか?

最初に宇宙に興味を持ったのは、天体観測が好きな親戚の影響です。小さい頃に望遠鏡で月や惑星を見せてもらったり、色々な天体の写真を見せてもらったりしたことがあって、その経験から宇宙に関心を持つようになりました。次のきっかけは、漫画『宇宙兄弟』でした。物語に出てきた宇宙船や宇宙ステーションを見て、宇宙工学にとても興味を持つようになり、今の進路に進みました。

現在は宇宙研(宇宙科学研究所)で、峯杉賢治先生(宇宙科学研究所 宇宙飛翔工学研究系/教授)と安田博実先生*2(宇宙科学研究所 宇宙飛翔工学研究系/助教)のご指導のもと、研究に励んでいます。峯杉先生は様々なロケットや人工衛星のプロジェクトに関わって研究をされてきているため、宇宙の構造物の実態について伺えますし、安田先生は折り紙の研究をされているので、折り紙のアカデミックな部分についても伺えるという、自分にとって最高の環境で研究ができています。

最後に、今後の展望を教えてください。

小さな構造物が空間的に大きな広がりを持つ形状に展開できれば迫力もインパクトもすごいと思うので、今回発見したコンパクトに収納できる形状を用いてよりスケールの大きなものを作ってみたいです。さらに、自分の研究したものが宇宙空間で大きく広がる光景を想像するととてもワクワクするので、いつか実際に宇宙で使えるようにしたいと思っています!

本日は貴重なお話をありがとうございました!今後の岡崎さんの益々のご活躍を楽しみにしています。

用語解説

- *1 スポーク:車輪の中心から車輪の枠に放射線状につながっている部品。

- *2 安田博実先生の研究に関する記事も、あいさすGATEにて掲載中:機械的メタマテリアルって何ですか?|あいさすpeople