一途に取り組んだエンジンの計測技術の向上、「はやぶさ2」を拡張ミッションまで導く!

~第23回 船井学術賞、受賞インタビュー:月崎竜童准教授~

2024年7月12日 | あいさすpeople

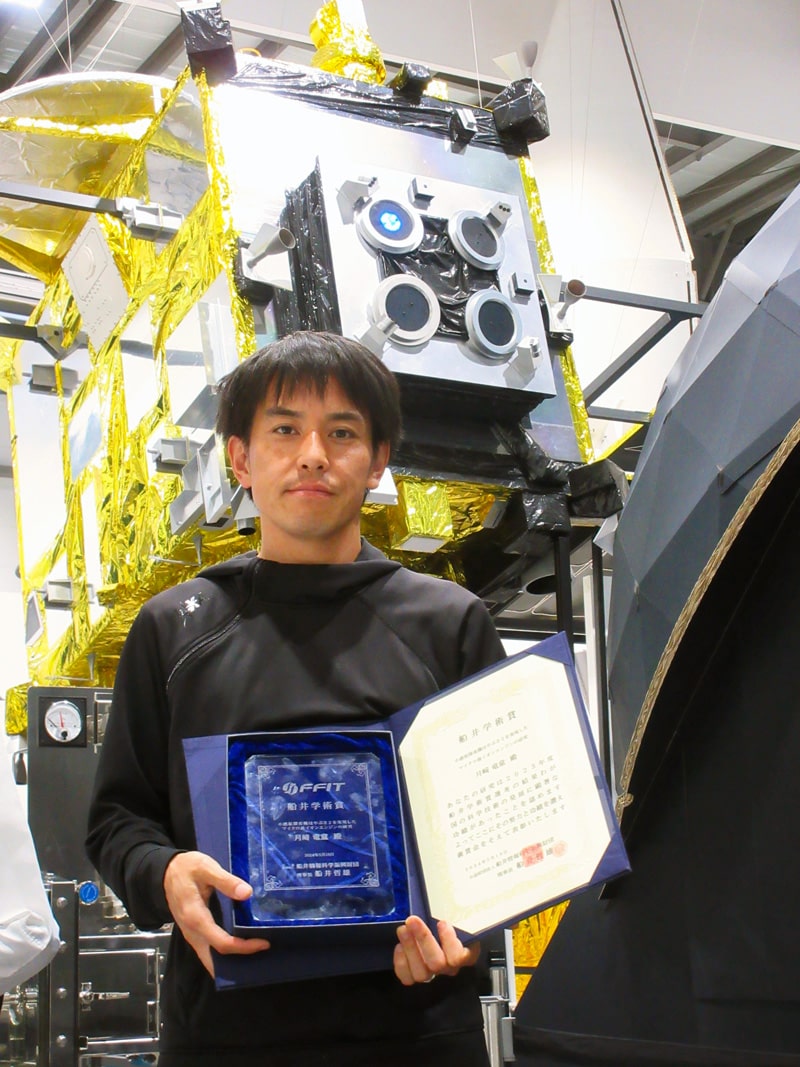

月崎竜童氏(宇宙科学研究所 宇宙飛翔工学研究系/准教授)が第23回(2023年度)船井学術賞を受賞しました。船井学術賞は、情報科学・情報技術分野を中心に広く理工系分野において、顕著な研究業績があった若手研究者に褒賞が授与されます。本インタビューでは、これまでの研究活動や授賞式の様子について伺いました。

この度は船井学術賞の受賞、おめでとうございます!受賞されたテーマである、「小惑星探査機はやぶさ2を実現したマイクロ波イオンエンジンの研究」について教えてください。

マイクロ波放電式イオンエンジンは、直近では小惑星探査機「はやぶさ2」に搭載され、現在開発中の深宇宙探査技術実証機DESTINY+にも搭載が予定されているエンジンです。船井学術賞では、エンジンの物理的なメカニズムを計測する診断技術(プラズマ診断法)を確立し、それを設計に活かすことでイオンエンジンの性能を向上させ、「はやぶさ2」プロジェクトを実現した功績を評価いただけたと思います。

プラズマ診断法とは、具体的にはどのようなものでしょうか?

エンジン内部を計測するには、様々な計測対象とそれに合った計測方法があります。例えば計測対象には、電子の密度や温度、イオンの温度や速度分布関数、電子・イオンになる前のキセノンというガスの原子の密度やエネルギー状態等が挙げられます。これらの項目ごとに、レーザや分光に関するプラズマ診断技術があるので、この診断を一つ一つ積み重ねて、エンジン内部の現象を解き明かしました。私が大学院博士課程の時に、当時指導教員であった國中均先生(現宇宙科学研究所長)から、「光ファイバやレーザを使ってイオンエンジン内部のプラズマを計測できないか」という課題をいただいたことをきっかけとして、現在に至るまで、計測技術の向上に取り組んでいます。

ということは「はやぶさ2」での成果の前に、小惑星探査機「はやぶさ」との出会いがあるのですね。

「はやぶさ」との出会いは、大学の学部生の頃です。國中先生と出会った2007年当時、「はやぶさ」の帰還は絶望的と思われていましたが、國中先生は、「はやぶさは必ず帰ってくるから、ぜひ一緒にエンジンの研究をしてほしい。今、このエンジンをもとに日本の強みとして売り出そうとしているところだから、世界中で仕事ができるよ」とおっしゃいました。その頃の私は海外で働きたい思いもあったので、大変魅力的に感じ、翌年の2008年に大学院修士課程へ進学しました。

その当時、多くの宇宙研(宇宙科学研究所)の学生が、リサーチアシスタントやアルバイトでプロジェクトに参加していました。この制度の下、私も「はやぶさ」の運用に参加し、苦しい状況下にいた「はやぶさ」をなんとか地球に帰還させようと導く教職員の姿を、隣で見ていました。「はやぶさ」が帰ってくる2010年6月の数か月前に修士課程修了を迎えましたが、「はやぶさを待たずして卒業していなくなるのはありえない!」と思い、そのまま博士課程に進みました。現在の宇宙研では、学生が参加できる機会は減ってしまいましたが、「はやぶさ2」では人材育成の一環として学生が参加できるように、教員の立場としてリサーチアシスタント制度などが継続するように尽力しています。

「はやぶさ」が地球に帰還した2010年6月13日は、どちらにいましたか?

アメリカの首都ワシントンDCにあるNASA本部にいました。実は、その頃にはイオンエンジンの運用としてするべきことは終わっていたので、NASAアカデミーというインターンシップでNASAへ行っていました。「はやぶさ」帰還の時は、周りのNASA職員が「なんか日本の「はやぶさ」が帰ってくるらしいぞ…」とザワザワしている中、そのプロジェクトの一員として誇らしい気持ちでいました。その2か月後に日本に帰国すると、世間の「はやぶさ」の認識がアメリカに行く前と大きく変わっていて、本当に驚きました。その後、博士課程で取り組んだことが「はやぶさ2」にも適用されることになったため、ぜひ教職員として残りたいと希望し、宇宙研の助教として採用されました。

「はやぶさ2」のイオンエンジンは現在も拡張ミッションで活躍中ですが、拡張ミッションに進むことは見込んでいましたか?

「見込む」とまではいきませんが、NASAで同じようにイオンエンジンを搭載した探査機が延長ミッションに挑戦していたので、「全てがうまくいけば、ボーナスステージとしてできるかもしれない・・・」と心の底にはありました。

実際に拡張ミッションに進んだときは、いかがでしたか?

「はやぶさ2」は、拡張ミッション前までの道のりが余りにも順調すぎたこともあり、拡張ミッションについても「まぁ、行けるだろう」と思っていましたが、甘かったです(笑)。拡張ミッションにおいて、イオンエンジンに課されたノルマは非常に厳しいもので、「はやぶさ2」の当初のミッション達成を100%とした場合、拡張ミッションのノルマも完遂すると、ミッション達成率は200%ほどになります。また現在、「はやぶさ2」のエンジンは正常に動いているものの、エンジンのカバー等の周辺部位の劣化が進んでいる状態です。周辺部位の劣化は、結果としてエンジン自体を動かなくさせてしまいます。これは、拡張ミッションに進まなければ、分かりえなかった事象です。

拡張ミッションは、今後の深宇宙探査にどのような影響がありますか?

拡張ミッションで得た知見は、現在開発中のDESTINY+のエンジン設計に活かされています。この知見がなければ、DESTINY+のエンジンはノルマ達成ができるものではありませんでした。DESTINY+のエンジン寿命は拡張ミッションによって担保されていると考えられています。

船井学術賞の授賞式は、いかがでしたか?

私にとって授賞式の1番の楽しみは、研究者たちとコミュニケーションを取ることです。ここ数年は賞を取ってもコロナ禍の影響で賞状が送られてくるだけのことが多く、味気なかったので、今回対面で授賞式に参加できたことは非常によかったです。授賞式では、私のかつての同級生も一緒でした。大学の航空宇宙工学科から大学院の博士課程までともに学んだ仲で、授賞式も懇親会もずっと一緒で同窓会気分でした。

また、船井学術賞の主催である公益財団法人船井情報科学振興財団は、褒賞事業と併せて奨学事業も展開しているため、授賞式には受賞した研究者だけでなく、留学生も参加していました。授賞式では各部門の代表者から発表がありましたが、それがとても面白かったです。部門は、39歳以下の研究者(船井学術賞)、35歳以下の研究者(船井研究奨励賞:博士号取得後5年以内の研究者)、海外で学位を取得した学生、これから海外で学位取得を目指す学生の4つで、おおよそ5歳単位で分かれていました。この4部門の代表が順番に並んで発表している光景は、研究者の成長過程を見ているような気分でした。39歳以下と35歳以下の研究者を比べると、やはり39歳以下のほうが難しい問題をよりシンプルにわかりやすく説明している印象を受けました。留学生にしても、学位取得済みの学生は堂々とした風格で、片や、これから海外に飛び立つ学生は不安と期待を抱きながら意気込みを述べていました。研究者の5年ごとの熟成を感じられて、興味深かったです。

授賞式で、心境の変化はありましたか?

留学生との交流は、大変刺激になりました。私の場合、NASAのインターンシップやJAXA長期海外研修制度で1年ほどの海外経験はありますが、学位取得の目的や使命はありませんでした。それでも、実験系の身分で海外へ行くと、実験作法の違いから人間関係まで、成果を出すことに限らず、様々な苦労がありました。そのような環境のもとへ覚悟を持って学位を取りに行く人や、学位を取得してそのまま海外に身を埋めて研究を続ける人とコミュニケーションを取れたことは、モチベーションが上がることでした。世界に視野を広げると、刺激を受けて違った側面から物事を見ることができたり、思いもよらないアイディアが生まれたりするので、海外へ行くことや留学生と交流することは、閉塞感から脱する良い機会になると思います。

若手研究者や学生に対して、心掛けていることがあれば教えてください。

教育は、おそらく子育てと同じで、個性豊かな学生を相手にするため悩むことは多いです。自分自身のアップデートが必要な場面もあります。最近取り組んだこととして、職場である研究環境を整えることで意識改革につながるのではないかと考え、研究室の家具を揃えたり整理整頓したり、基本的なことですがリフレッシュできる環境を作っています。自分自身も学生も長い時間を過ごす研究室なので、良い環境で良い研究ができればと思っています。

最後に、現在取り組んでいるミッションや研究について教えてください。

運用という点では、上述の「はやぶさ2」拡張ミッションがあります。難しいミッションではありますが、2026年夏の小惑星フライバイと2031年のランデブーを実現し、拡張ミッションの達成を目指して挑戦します。開発としては、現在DESTINY+がかなり本格化しています。

最後に研究についてですが、イオンエンジンの研究では、DESTINY+や「はやぶさ2」で見つかったエンジンの不具合を、プラズマ診断技術で定量的に評価することに取り組んでいます。イオンエンジン以外の宇宙推進に関わる種々の研究についても、研究費を獲得して進めています。

本日はありがとうございました。運用、開発、研究という各分野での、益々のご活躍を楽しみにしています!