宇宙の電磁波の “通り道” がつくる脈動オーロラ

2025年5月13日 | 論文へのGATEWAY

本研究は、衛星と地上観測ネットワークを連携させることにより、宇宙から地球への電磁波の “通り道” と、それによってつくられるオーロラを同時に観測することに成功し、地球近傍の宇宙環境の変動を理解することに繋がると考えられています。

地球近傍の宇宙空間で自然発生する電磁波「コーラス波動*1」は、高エネルギー電子を地球大気中に降下させ、点滅するオーロラ「脈動オーロラ*2」を発生させます。脈動オーロラの発生中には、脈動オーロラを引き起こす電子(約 10 キロ電子ボルトのエネルギーを持った電子)よりも高いエネルギーを持った電子が同時に降り込んでいることが知られており、宇宙空間の環境変動を理解するためにも、脈動オーロラ研究の重要性は高まっています。これまでの研究では、数 10 キロ電子ボルトを超える高エネルギー電子がどのような時空間分布を持ち、どのような条件の下で降り込んでいるのかは明らかとなっていませんでした。本研究では、衛星観測と地上の光学装置、および大型大気レーダーの連携観測から、コーラス波動の高緯度伝搬、脈動オーロラの斑状構造、および数 10 キロから 100 キロ電子ボルトの電子の降り込みの同時観測に成功しました。また、その結果に基づき、管状の電磁波の “通り道” がコーラス波動の高緯度伝搬と数 10 キロ電子ボルトを超える高エネルギー電子の降り込みを促していること、そして “通り道” の断面を反映して脈動オーロラの斑状構造が作られていることを明らかにしました。本成果は、地上光学装置による脈動オーロラの形状のモニタリングから、数 10 キロ電子ボルト以上の高いエネルギーを持った電子の空間分布を電磁波の “通り道” を介して可視化できることを示しており、今後の宇宙天気予報*3の精度向上に貢献することが期待されます。

研究概要

極域の夜を彩るオーロラは、地球近傍の宇宙空間に形成されている「磁気圏*4」から地球大気中に降り込んできた電子(降下電子)が地球大気中の窒素や酸素などの粒子と衝突することで発光する現象です。「脈動オーロラ」の発光をつくり出す電子(脈動オーロラ電子)は一般的に10キロ電子ボルト程度のエネルギーを持っており、その多くは磁気圏の赤道面で自然発生する電磁波「コーラス波動」によって磁気圏内に捕捉されている電子が散乱され、宇宙空間から地球大気中に降り込んだものです。

脈動オーロラ電子のエネルギーを超えるような高いエネルギーを持った電子は、宇宙飛行士の被ばくや人工衛星の障害を引き起こす原因と考えられています。また、日本のジオスペース探査衛星「あらせ」*5等による最近の研究では、脈動オーロラが発生しているとき、脈動オーロラの形状の変化に対応して、典型的な脈動オーロラ電子のエネルギーよりも高い、数10キロから数メガ電子ボルトの電子が同時に降り込み、中間圏・上部成層圏のオゾン破壊を誘発していることが示唆されています。そのため、脈動オーロラの発生特性や関連した宇宙空間における環境の変化を理解することは重要な課題です。

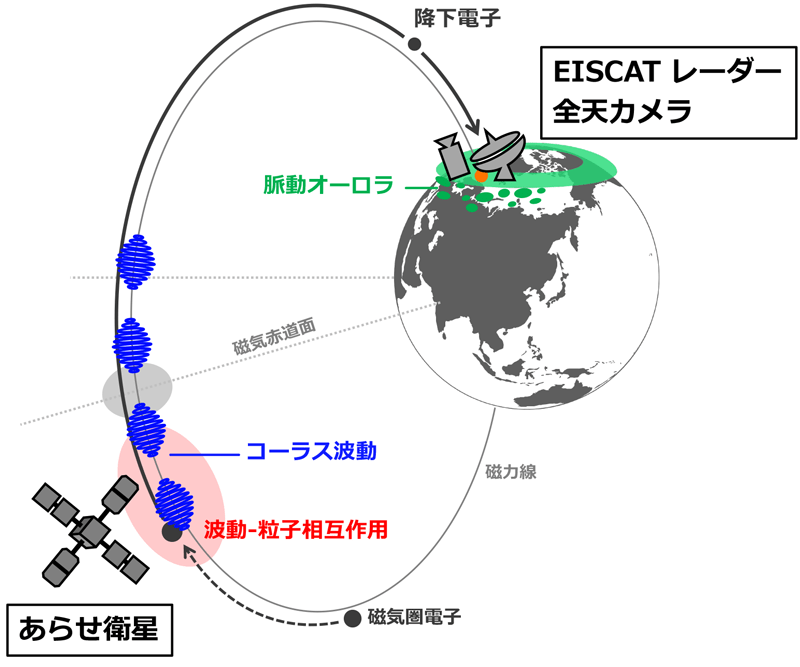

磁気赤道面で発生するコーラス波動は通常、南北方向へ伝搬するにつれて磁力線から外れて減衰し、磁気赤道面から遠く離れた磁気緯度 20º 以上の高緯度まで伝搬することができないと考えられていました。一方で、数 10 キロ電子ボルト以上の高エネルギー電子が大気中に降り込むためには、コーラス波動がより高緯度まで伝搬し、そこで電子を散乱させる必要性があることも示唆されてきました。さらに、降り込む電子のエネルギーと脈動オーロラの形状が対応して変化しているという事例も複数報告されています。すなわち、コーラス波動の高緯度伝搬を促し、さらに、脈動オーロラの形状や降下電子のエネルギーとの関係を支配する物理メカニズムがあることを意味しています。しかしながら、これを明らかにするために十分な条件を満たした、磁気圏の衛星と地上における光学装置および大気レーダーの同時観測の事例がなく、解明には至っていませんでした。そこで、軌道傾斜角が約 31º という独特な軌道により、過去の人工衛星があまり観測を行ったことがない、オーロラ発生頻度の高いオーロラ帯の上空で高緯度伝搬したコーラス波動や高エネルギー粒子の観測を行うことができる「あらせ」衛星と地上の同時観測の事例に注目しました(図1)。

本研究では、「あらせ」衛星、ノルウェーのトロムソに設置された全天型高速撮像カメラ、および欧州非干渉散乱レーダー「EISCAT*6」による衛星 – 地上連携観測の事例を解析しました。この事例では、「あらせ」衛星による磁気圏のコーラス波動やそれに伴う高エネルギー電子の観測と、それによって引き起こされたオーロラの形状や降下する電子のエネルギーが2時間以上にわたって観測することができ、磁気圏の環境変動とオーロラをはじめとする地上で見られる現象との関係を調べることができました。この3 つの観測機器による長時間の同時観測は、以下の3 つの条件を全て満たしていた大変貴重な事例と言えます。(1)脈動オーロラが頻繁に発生する真夜中から朝にかけての時間帯に、「あらせ」衛星のフットプリント(磁力線を辿って衛星の位置を高度 100 km に投影した地点)がカメラの視野内を通過すること、(2)地上全天カメラでオーロラが撮影できていること、(3)磁気圏の環境変化の影響を受けやすい衛星のフットプリント予測に基づき、EISCAT レーダーの実験が実施されていること。

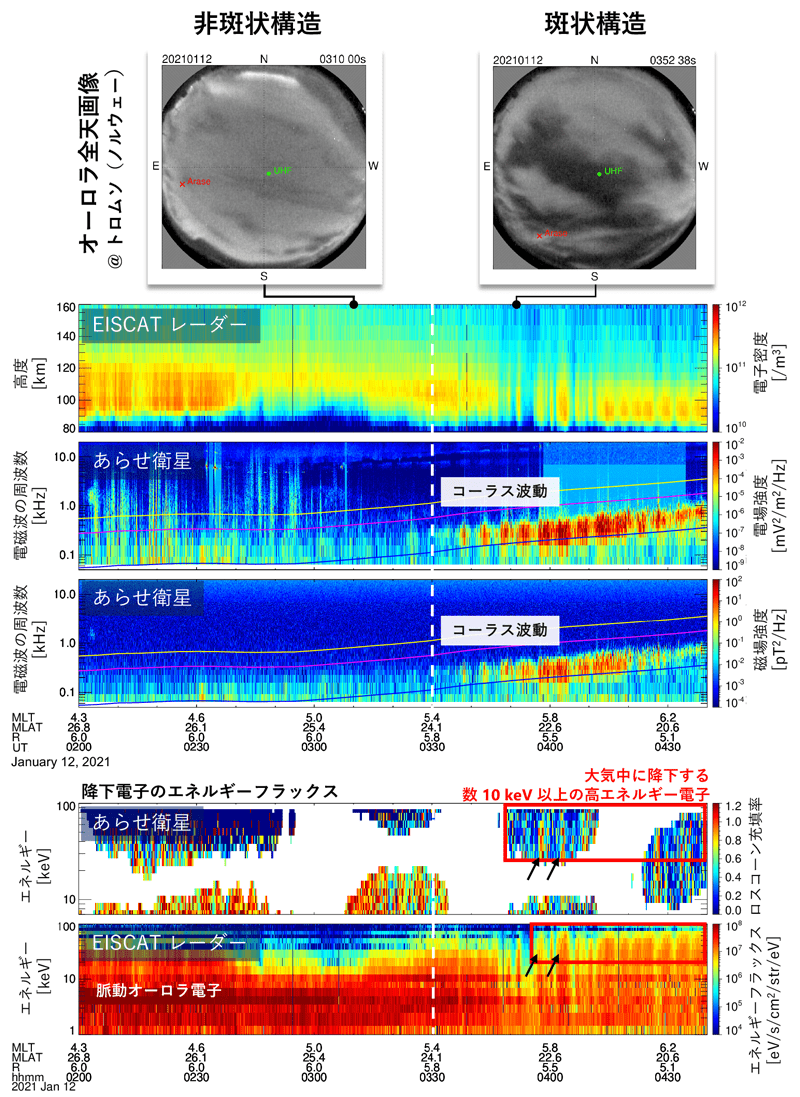

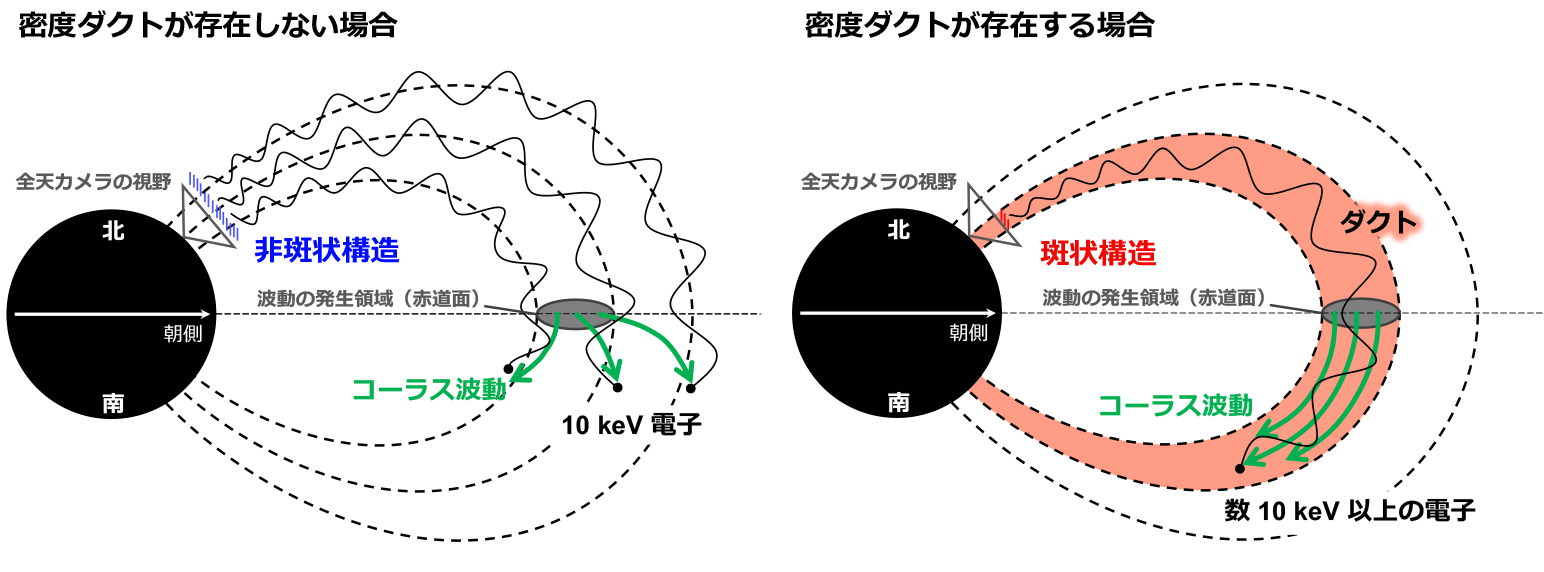

「あらせ」衛星では、これまでの研究では発生しにくいと考えられていた磁気緯度 20º 以上におけるコーラス波動、すなわち、磁力線に沿って高緯度伝搬したコーラス波動、および、ロスコーン(磁力線となす角が小さく電離圏に到達できる最大角)に入っている数 10 キロ電子ボルトを超える高エネルギー電子が観測されました。また、地上観測では、脈動オーロラの斑状構造、および脈動オーロラ電子よりエネルギーが高い数10 キロから 100 キロ電子ボルトの電子の地球大気中への降り込みによる大気電離が対応するように観測されました(図2)。これは、「何らかの要因」によって高緯度伝搬したコーラス波動が数 10 キロから 100 キロ電子ボルトの高エネルギー電子との波動粒子相互作用を起こしたことに起因していると考えられます。そこで、衛星と地上の観測データの総合的な比較から「電磁波の “通り道” がコーラス波動の高緯度伝搬を促し、数 10 キロ電子ボルトを超える高エネルギー電子の降り込み、および “通り道” の断面を反映して斑状脈動オーロラをつくり出している」という物理メカニズムを提案しました(図3)。電磁波の “通り道” とは、磁気圏における電子密度の管状構造(ダクト)のことであり、これが電磁波をより遠くまで伝搬させ、時にはその電磁波が “通り道” を辿って地上まで到達することが「あらせ」衛星によって観測的に示されています [Matsuda et al., 2021, Geophysical Research Letters, 48]。

また、磁気圏の背景電子密度(エネルギーが数電子ボルト程度の電子の密度)と脈動オーロラ発光の変化を比較することによって、提案した物理メカニズムの証明を試みました。「あらせ」衛星は背景電子密度の直接的な観測を行なっていないため、観測された特定の波動から物理式を用いて計算する方法や、周辺環境の電子密度や電子温度を反映して衛星が帯電したときの電位から再構成する方法などを用いて導出する必要があります。しかし、特定の波動がその他の波動に埋もれてしまい検出することができない場合や、電子密度と電子温度の寄与の切り分けが難しい場合があり、電子密度の導出は簡単ではありません。本研究では、すべての時間でデータが存在する衛星電位と、一部の時間帯で読み取ることができた波動を比較することによって背景電子密度を再構成しました。その背景電子密度を「あらせ」衛星のフットプリントにおける発光強度と比較した結果、斑状脈動オーロラの空間分布に対応する発光強度の増加と相関のある背景電子密度の増加(「あらせ」衛星が電磁波の “通り道” を横切ったことに起因する空間変動成分)が確認され、“通り道” の存在と脈動オーロラの形状、および降下電子のエネルギーの対応関係が明らかとなりました。

本成果は、地上における脈動オーロラの形状のモニタリングから、脈動オーロラが斑状構造を持っていれば降下電子のエネルギーが高くなっていると推測できることを意味しています。また、目には見えない宇宙空間の大規模構造である電磁波の “通り道” が脈動オーロラの斑状構造をつくり出すことから、逆に脈動オーロラの斑状構造から “通り道” を三次元的に拡張することで磁気圏における数 10 キロから数メガ電子ボルトの高エネルギー電子の分布を可視化することができると期待しています。

用語解説

- *1 コーラス波動:磁気圏で発生する自然電磁波であり、音に変換すると小鳥の声に聞こえることから「宇宙のさえずり」と呼ばれている。伝搬するときに同じ磁力線上を運動する電子の軌道を乱して、高エネルギー電子を地球大気中に降下させる。この電子が大気粒子と衝突することで脈動オーロラが発生する。

- *2 脈動オーロラ:数秒から数十秒で準周期的に脈を打つように点滅するオーロラで、真夜中付近から昼間側まで広い範囲で発生する。

- *3 宇宙天気予報:太陽活動に伴って発生する、地球近傍の宇宙環境の乱れを予測する技術のことである。

- *4 磁気圏:地球固有の磁場の影響が及んでいる領域のことである。太陽から惑星空間に噴き出している電気を帯びた粒(プラズマ)の高速流「太陽風」の影響を受けて、太陽と反対の方向に引き伸ばされた形をしている。

- *5 「あらせ」衛星:2016年に打ち上げられた日本の科学衛星である。磁気圏には数 10 キロから数メガ電子ボルトの非常に高いエネルギーを持った電子が多量に存在する「放射線帯」と呼ばれる領域があり、生成と消失を繰り返している。それがどのような過程で生成・消失しているのか、また、太陽風の擾乱によって引き起こされる宇宙の嵐がどのように発達するのかを明らかにすることを目的とする。

- *6 EISCAT (European Incoherent SCATter: 欧州非干渉散乱)レーダー:ノルウェーのトロムソに設置されている大型大気レーダーである。日本、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、英国、中国の6ヶ国によるEISCAT科学協会(現在は国営化されEISCAT AB)が運営している。大型のパラボラアンテナを用いて強力な電波を上空に向けて発射し、大気中で散乱され戻ってきた微弱な電波を検出することで超高層大気の観測をする。

論文情報

| 雑誌名 | Journal of Geophysical Research: Space Physics |

|---|---|

| 論文タイトル | On the factors controlling the relationship between type of pulsating aurora and energy of pulsating auroral electrons: Simultaneous observations by Arase satellite, ground-based all-sky imagers and EISCAT radar |

| DOI | https://doi.org/10.1029/2024JA032617 |

| 発行日 | 16 July 2024 |

| 著者 | Y. Ito, K. Hosokawa, Y. Ogawa, Y. Miyoshi, F. Tsuchiya, M. Fukizawa, Y. Kasaba, Y. Kazama, S. Oyama, K. Murase, S. Nakamura, Y. Kasahara, S. Matsuda, S. Kasahara, T. Hori, S. Yokota, K. Keika, A. Matsuoka, M. Teramoto, I. Shinohara |

| ISAS or JAXA所属者 |

篠原 育(宇宙科学研究所 太陽系科学研究系) |

執筆者

ISAS共著者からひとこと

伊藤ゆりさんは、衛星観測と地上の様々な観測を連携させることで、衛星の「その場」観測のみではわからない空間情報を引き出そうとする、野心的な研究に取り組んでいる総研大の極域科学コースに在学する大学院生です。「あらせ」衛星は、宇宙空間を伝播する電磁波が、内部磁気圏・放射線帯の幅広いエネルギー帯の電子を散乱して地球の超高層大気に降下させて失わせることを明らかにしてきましたが、その空間的な広がりはわかっていません。本研究は、地上からのオーロラ観測やレーダー観測と「あらせ」衛星の同時観測の貴重な機会を活用して、脈動オーロラの斑状構造が高エネルギー電子を降下させる電磁波の通り道を反映していることを明らかにした、画期的な研究成果です。今後、衛星・地上連携観測を駆使して、電磁波の通り道の空間構造を明らかにしてくれることを期待しています。

伊藤 ゆり・国立極地研究所 先端研究推進系 宙空圏研究グループ /

伊藤 ゆり・国立極地研究所 先端研究推進系 宙空圏研究グループ /