村田 健史

愛媛大学総合情報メディアセンター

宇宙科学情報解析センター客員

番外編

〜SC 2007 バンド幅コンテストでの戦い

(前号からの続き)

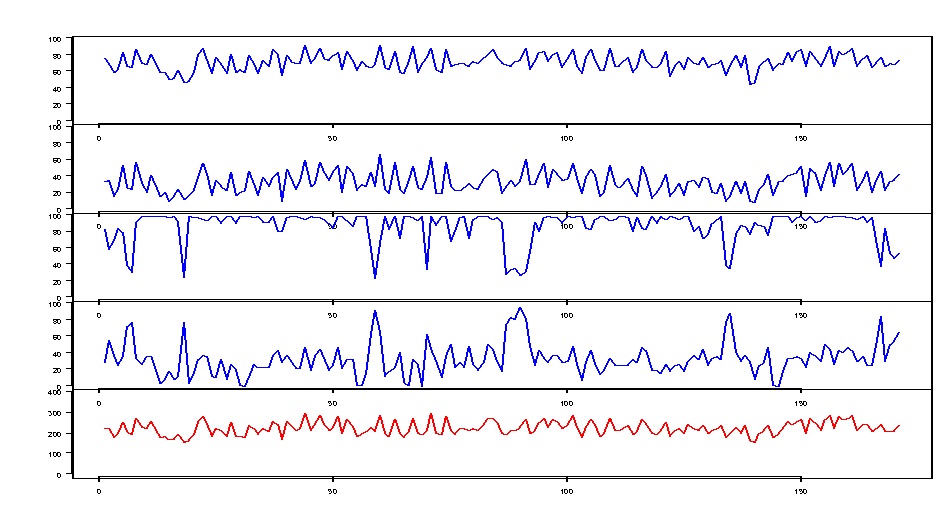

後述のとおり、我々の合同チームは、BWC2007 で入賞することができなかった。しかし、大切なのは、「なぜ 4Gpbs しか出なかったのか」を理解することである。そこで、我々は、BWC2007 の前後にも、様々な測定データを採った。例えば、図 3(前号参照)のデータ伝送状態において受信サーバの負荷を調べたのが図4である。受信サーバは、図1の各送信サーバからのデータを受信し、それらのデータによる 3次元可視化データ秒が各グラフの縦軸は CPU (コア) の使用率であり、上から CPU1、CPU2、CPU3、CPU4 およびその平均である。

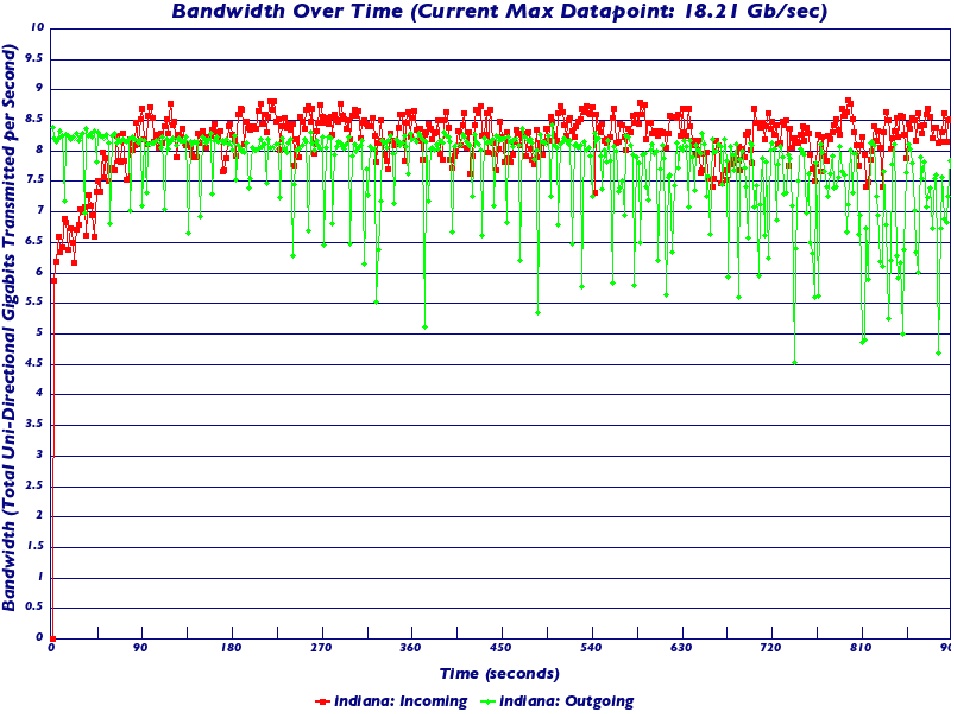

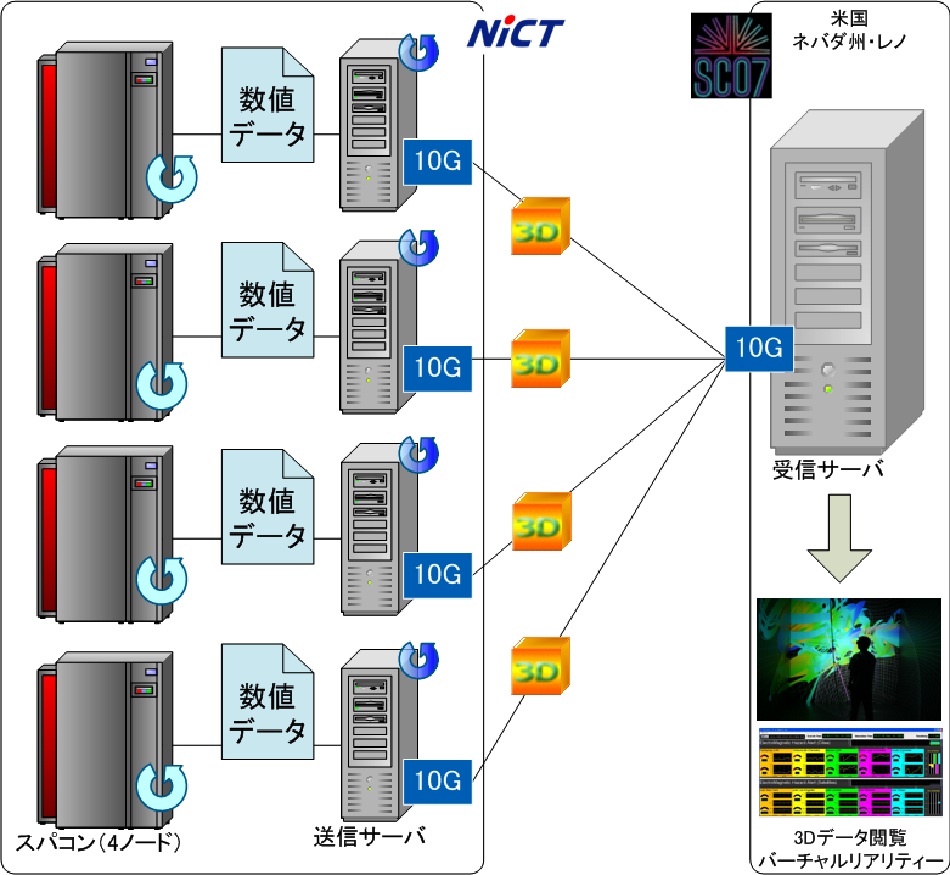

この図を見ると、4 ストリーム状態において複数の CPU が 80%以上の負荷となっており、すなわち通信への過負荷状態が発生していることが分かる。特に UDT は CPU への負荷が大きいことが分かっており、通信への影響は大きい。ちなみに、図5 は優勝チームのスループットである。図3 と比較すると、我々が勝てなかった理由も納得できる。なお、上記の実験は、宇宙天気シミュレーションのリアルタイムデータ伝送とバーチャルリアリティへの応用システム上で行った(図6)。

図4 実験結果(受信サーバの各 CPU コアの負荷):受信サーバは 1 CPU/4コアで構成されている。

図5 BWC2007 での優勝チームの測定結果(スループット)

図6 日米間データ伝送システム(BWC2007 システム)

以上により、10G ネットワークを活用するためには次の点を改善する必要があることが分 かった。(1)通信にのみ必要な処理はサーバではなくネットワークカードに行わせる機能(NICオフロード処理)の実現。(2)目的に応じて UDT プロトコルや TCP プロトコルを使い分けることができるプログラマブルな 10G ネットワークカードの開発。これらは、今後の研究課題である。

BWC2007 は、BWC2005 に引き続いての挑戦であったが、今回も賞をとることはできなかった。しかし、私は、BWC2005 と同様、BWC2007 からいろいろなことを学ばせてもらったような気がする。

最後に、BWC2007 が終わった日(ただしまだ結果は公表されていない)の夜に私が参加メンバーに対して書いたメールからの一部をここに掲載しておきたい。元々が BWC 参加メンバーの ML(メーリングリスト)あての文章であるので若干分かりにくい箇所もあるが、当日の雰囲気を感じていただくため、そのまま掲載した。JAXA の名前も出てくるが、今後は、ぜひ、JAXA とも協力して SC や BWC に参加できるとうれしい。(競争相手は国内ではないはず!)

|

村田です。おかげさまで、今年も無事、BWC を終えることができました。熊谷センター長をはじめ、長い期間、ご協力をいただいた皆様、ありがとうございました。結果は明日出ますが、まずは、「お疲れ様でした」と「ありがとうございました」をお伝えしたいと思います。

参加することを最大の目標にしていた2年前と比べると、年は私にも(おそらく他の皆さんにも)欲が出ていると思います。もちろん、よい意味での欲です。人も時間もかけているのですから、結果を求めるのは当然のことです。その中で、私が感じたことを、2つ書きたいと思います。

一つ目は、BWC に参加する意義についてです。BWC はコンテストですから、賞が出ます。賞を取ることは、言い換えると賞を取るだけの結果を残すことです。それなりの結果が残せないのに賞を取ることはないでしょう。そして、結果を残すと言うことは、その結果がその後の何かに活かされるということであると私は思っています。

言い換えると、BWC のためだけのアプリケーションではもうあまり我々のモチベーションはあがらずないだろうと言うことです。...BWC からいろんなものが副産物として出てこないと、今後 BWC に参加する元気が皆さんには沸いてこないでしょう。...例えば、私は、今回の件と NECST との 10G カード共同開発の件を含めて、5 年後のペタコンなどを見据えたスパコンと高速ネットワークの利便性の向上(つまり、スパコンまたはその周辺機器に 10G を導入して、新しいスパコン利用のイメージを作る)などを考え始め、期間中に関係者と話を始めています。こういうのもありでしょう。そのような副産物の上に、BWC2008 をどうするかを、早めに(つまり、今から)考えはじめたいと思っています。

BWC は「金食い虫」です。お金がかかります。今回も、ざっと考えても 107円オーダーでかかっており、これは「賞を取るかとらないか」と言う判断だけで評価できるような予算ではないと思います。言い換えると、賞をとるだけだったらペイしないと言うことです。(賞をとるだけでそれだけ出すか!ということですね。)

さて、もう一つは、私個人の印象です。

2年前の BWC では、私は、ずいぶんと強い印象を受け、それを BWC が終わった夜(つまり 2年前の今)、メールでお送りしました。時々引用をするので、またかと思われる方もおられると思いますが、私にはインパクトがある夜だったので、再掲させてください。

| さて、最後になりますが、今回、私は、「情報通信」というものに対して、本当によい勉強になりました。TCP/IP でいう低位のレイヤを担当していただいた方、高位のレイヤを担当していただいた方、これらが一つでも欠けては、チャレンジはまったく成立しなかったと思います。 情報通信は、すべてのレイヤの協調によって成立します。と同時に、これらのレイヤに関わるすべての人間の協調によって成立します。 そのことは、理屈ではよくわかっているつもりでした。 しかし、一昨日、私は、自分の目の前に、30 分から 1時間後の地球磁気圏が VR 空間に浮かび上がっている姿を見ました。そのデータは、驚くことに ACE が観測してから、最速ではたった1分あまりでVR可視化されて私の目の前に現れているのです。遠く ACE 衛星から目の前まで、データパケットの通ってきた道を頭の中で想像してみると、その長い経路のそれぞれの場所に関わっておられる多くの人たちのバケツリレーが見えるような気がしました。それこそが、情報通信の面白さ、醍醐味であり、そのことに関われたことを、本当に感謝しています。今日の午後、コンテストの結果が出ます。私が今回の BWC 参加で得たものは、その結果がどうであれ、決して色あせるものではないと思います。皆さん、本当に、ありがとうございました。 |

昨晩(もう一昨晩か)の食事の挨拶で、私は、上のような感動が今年はあまりなかったと言いました。それは、悪い意味ではなく、よい意味です。私の中では、レイヤ間での人と人のつながりはもう当たり前(前提)であり、我々はそれを前提に、何か(大きなこと)を実現しなくてはならないところに来たと思うのです。それは、情報通信に携わる者の使命だと思います。

これも挨拶のときにお話しましたが、NICTはそれを実現できる数少ない国内機関です。今回、BWC に国内から参加したのが我々だけだったことは、偶然ではないと思います。全レイヤから人が集まることができる組織は、国内にはなかなかないのです。(JAMSTEC や JAXA には低位レイヤの人材がなかなかおらず、一方 AIST には高位レイヤの人材とテーマが十分ではないと想像します。意外な強敵は情報・システム研究機構だと思っているのですが、まだ、統合的なアプリを作るところまでは行ってない(組織が若いので)ようです。JAXA の客員であもる私が、JAXA ではなく NICT から SC や BWC に参加しているのはそれも理由の一つです。)

もしも、BWC アプリのレイヤを低位(バックボーンネットワーク)、中位(通信プロトコル)、高位(アプリケーション)に分けるとすると、NICT には低位には北村さんが、高位には宇宙天気G の方がおられます。一方、中位には人がいない(から木村さんがほぼ一人でがんばっていた)と思っていたのですが、実は、熊副さんなどの人材はおられたのです。(私の認識不足でした。)そう思うと、やはり、NICT 全体がうまく機能すれば、BWC アプリは話を進めやすいはすです。(そして、大きな副産物も期待できます。)

NICT は AIST と違ってサイズの小さな組織ですので、特定のグループやセンターだけではなく、横断的な動きが取りやすいと思います。その利点を活かすことができるのも、BWC のよいところです。この特長を、ぜひ、活かしたいと思います。...

|

なお、SC2007 バンド幅コンテンストは、愛媛大学・医学部の木村映善准教授、愛媛大学・理工学研究科・博士後期課程の山本和憲君、松岡大祐君、加地正法君、情報通信研究機構・電磁波計測センターの熊谷博センター長、小原隆さん、島津浩哲さん、深沢圭一郎さん、情報通信研究機構・連携研究部門の北村泰一さん、KDDIの田中仁さん、池田貴俊さん、黒川雄一さんなど、多くの方々と、KDDI、Juniper、KGT、NEC システムテクノロジー、NEC などの企業の協力を得て行ったものである。感謝の意を表しておきたい。

図7 BWC2007 の準備をする木村准教授と山本君(D2)

:右後ろはポータブル VR システム、左後ろは 10G スイッチとサーバ

図8 BWC2007 でスループット測定中:中央の 2名が測定員(審査員)

このページの先頭へ

|