| - Home page |

| - No.251 目次 |

| - はじめに |

| - 「あすか」の軌跡 |

| - X線天文学の予備知識 |

| - 第1章 X線で探る星の世界 |

| - 第2章 天の川銀河とマゼラン星雲 |

| - 第3章 ブラックホール |

| - 第4章 粒子加速と宇宙ジェット |

| - 第5章 宇宙の巨大構造と暗黒物質 |

| - 銀河・銀河団の高温ガスの化学進化と暗黒物質 |

| - 遠方銀河団 |

| + 合体しながら成長する銀河団 |

| - 第6章 X線天文学はじまって以来の謎に迫る |

| - 「あすか」からAstro-E2へ |

| - 宇宙科学研究所外部評価要約 |

| - 編集後記 |

| - BackNumber |

■合体しながら成長する銀河団

ここでは,銀河団の進化に目を向けましょう。銀河団の進化には宇宙の年齢と同程度の時間を要することから,現在の銀河団が宇宙初期の条件(密度ゆらぎの大きさや,重元素による汚染)を記憶していること,そして銀河団の多くが現在も進化をしていることが予想されます。銀河団は一見丸く,滑らかな形をしているものが多いのですが,決してガスが平衡状態に達しているとは限らないわけです。実際,広く支持されている冷たい暗黒物質(ダークマター)の描像に基づいて宇宙の進化を計算機で追いかけてみると,最初に小さな構造が発生し,それらが次々に集まり,衝突・合体をくりかえす結果,大きな構造へと成長していくことがわかってきました。このように小さいものが集まって大きなものを作る過程をボトムアップと呼びます。銀河団同士の衝突が起きるとガスの一部が加熱されますが,高温ガスの密度が1cm3あたりの原子数にして10-4個程度と,銀河系の星間空間と比べても1万分の1ほどしかないので,熱が周囲に伝わって一様になるのに数十億年かかると考えられます。というわけで,たとえなめらかな構造を示す銀河団でも,その中には10億年以上前に起きた銀河団合体の痕跡が,ガスの温度分布という形で残されているかもしれないと期待できるわけです。「あすか」は,われわれの近く(と言っても距離は5000万〜1億光年)にある明るい銀河団について非常に詳しい観測を行ないました。おとめ座銀河団,ペルセウス座銀河団,かみのけ座銀河団は特に大きくて明るい,いわば御三家と呼んでもよい巨大銀河団です。ペルセウス座銀河団とかみのけ座銀河団は差し渡しが角度にして5度,おとめ座銀河団に至っては10度以上も広がっているので,視野の直径が0.8度ほどの「あすか」で全体を観測するには,向きを少しずつ変えながら数十か所を見るというマッピング観測が必要です。こうして得られた温度分布を図50〜52に示します。いずれの銀河団も予想外に大きな温度構造を示すことが「あすか」の観測から初めて明らかになりました。

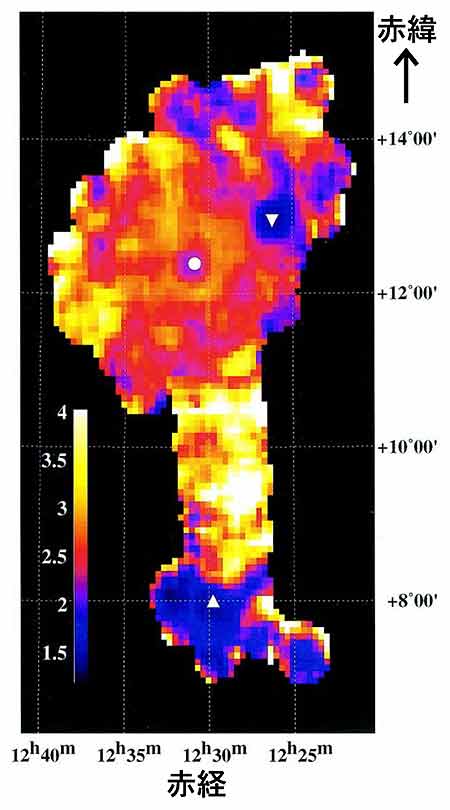

おとめ座銀河団は温度2000万度ほどでやや低温の銀河団ですが,南北に大きく広がっているだけでなく球対称から大きくはずれた形をしています。この点からも,まだ銀河団としての重力収縮が始まったばかりで,このあと長い時間をかけて丸くなっていくのではないかと想像されます。果たして「あすか」で見たところ,cD銀河(銀河団中心の巨大な楕円銀河のこと)M87を包む直径3度ほどの領域はまずまず等温になっていますが,さらに周辺にかけてと,南のM49グループにつながる腕のような領域では,温度がざっと2倍ぐらい高い所や逆に低温の所があることがわかります。おそらく今,おとめ座銀河団という大関クラスの大きなシステムに,周囲から幕下クラスの小さな銀河グループがいくつも落ち込んで来ているところであり,そのため特に周辺部に多くの温度構造が見えるのだと思われます。温度が低いところは,落ち込んできた銀河グループがもともと持っていたガスが低温で,それがそのまま残されているのでしょう。

図50:おとめ座銀河団の高温ガスの温度分布。白丸はcD銀河M87,右上の白三角はM86,下の白三角は南側の巨大楕円銀河M49の場所を示します。

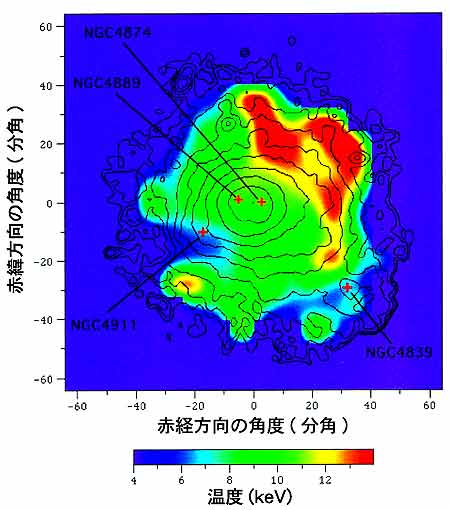

図51:かみのけ座銀河団の高温ガスの温度分布。

等高線はX線の明るさの分布を,赤い十字は明るい楕円銀河を示しています。

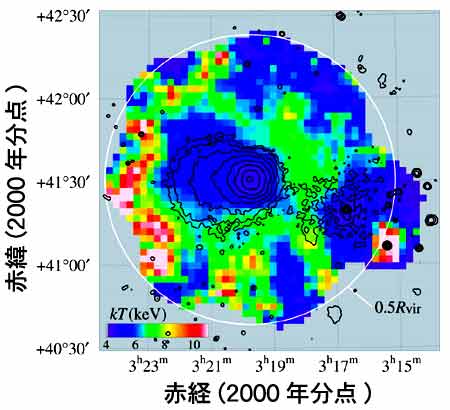

図52:ペルセウス座銀河団の高温ガスの温度分布。等高線はスムーズなX線輝度分布を仮定した時の超過成分。大きな白丸は半径約500万光年で,ビリアル半径の半分に相当し,銀河団が静かであればほぼ等温になっているべき範囲を示しています。

(大橋隆哉,柴田 亮,渡辺 学,古庄多恵)