TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 「あかり」が照らし出す彗星の素顔

![]()

| │1│2│3│ |

「あかり」はタイムマシン

では、こうした観測から何が分かるのでしょうか? その前に、そもそも彗星核の生い立ちについて考えてみましょう。彗星の中には、数年〜数十年の周期を持つものから、太陽系の外縁からやって来てそのまま太陽系の外へと去っていき、二度と戻ってこないと思われるものまでありますが、実はこれらのほとんどは、元をたどれば原始太陽系星雲のやや外縁の比較的限られた領域、木星から海王星の外側にかけてが故郷だと考えられています。45億年前の原始太陽系星雲の円盤中では、ガスと塵から数〜数十km程度の微惑星がたくさんできました。これら微惑星が合体成長し原始惑星が生まれ、さらに現在の惑星に成長した、というのが標準的な太陽系形成理論です。木星付近より外側の冷たい領域で生まれた微惑星は、氷をたくさん含んでいました。多くの微惑星はお互いに衝突したり、原始惑星や惑星に取り込まれたと思われますが、衝突はせずに惑星の重力で軌道を変えられ太陽系の外縁へはじき飛ばされたものもたくさんあったと考えられます。それが彗星の起源なのです。そう考えると、彗星は45億年前の太陽系形成の際のさまざまな情報を内部に閉じ込めた、いわば太陽系の化石といえます。その化石から放出されたガスの組成は、原始太陽系星雲時代の太陽系の素顔を知るための重要な手掛かりの一つなのです。45億年前の太陽系の、さらにガスと塵の円盤の奥深くという、通常ならうかがい知ることができない場所で彗星核はできるわけですが、氷と塵の比率、水と一酸化炭素と二酸化炭素の比率、これらすべてがその大昔の原始太陽系星雲の奥の奥を知る手掛かりになるわけです。

さて、「あかり」が観測したルーリン彗星のスペクトルの例(図2)を見ていただくと分かるように、2.6〜2.7マイクロメートル付近の水と4.2〜4.3マイクロメートル付近の二酸化炭素の放射が強く受かっていました。一方で4.7マイクロメートル付近にあるはずの一酸化炭素の放射は弱いことが分かります。彗星コマ中の物質分布を仮定したモデルを適用してルーリン彗星のコマ中の分子存在比を導き出してみると、水分子の数を100%と考えた場合、相対的な個数として二酸化炭素は4〜5%程度、一酸化炭素は2%以下しか存在していないという結果を得ました。これら二酸化炭素と一酸化炭素の値は、過去の彗星の観測例と比較しても低めです。二酸化炭素(ドライアイス)は水(氷)よりも、一酸化炭素は二酸化炭素よりも低い温度で気体になってしまいます。ルーリン彗星は原始太陽系星雲中の彗星核ができる領域の中でも比較的温かい場所、つまり、より太陽に近い場所で形成された可能性が高いのではないかと考えられます。

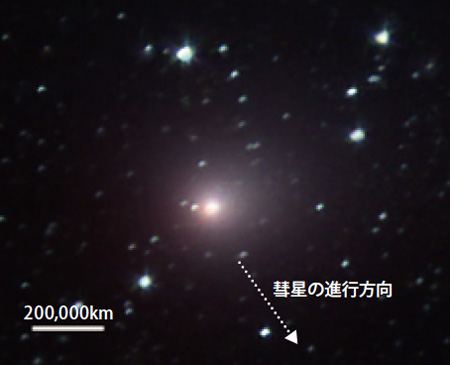

こうした彗星の二酸化炭素に着目した観測と研究はまだ発展途上で、現段階では、数個の彗星で分子の存在比が分かっても、彗星核が過去の太陽系のどこでできたかをすぐに言い当てることはできません。しかし、「あかり」は現在も元気に彗星の観測を進めています(例えば図3)。今後も観測例が増え統計的な議論ができる程度までデータが蓄積されれば、はるか45億年前、原始太陽系星雲の塵円盤の奥深くでどういう進化が起こり、彗星核(微惑星)や原始惑星がどのような物質からできたのかを探る、大きな手掛かりの一つになると期待しています。「彗星」と「あかり」の組み合わせ、それはいわば太陽系の生い立ちを探るタイムマシンともいえるかもしれません。

|

(おおつぼ・たかふみ)

※2010年1月より東北大学 大学院理学研究科 天文学専攻 准教授

| │1│2│3│ |