TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 「ひので」衛星による太陽研究の進展

![]()

| │1│2│3│ |

図1bは、磁束(磁場の強さ)が1018Mx(マクスウェル、1Mxは10-8Wb[ウェーバー])を超える磁場パッチを取り出して求めた、太陽極域の平均磁場強度の経年変化です。北極域では、2008年ごろにはS極性が優勢だったのに対し、その後、S極性の強磁場パッチの平均磁場が減少し続けており(強磁場パッチの数が減ったことによります)、2014年ごろには北極域の極性は反転することが予想されます。ところが、南極域は「ひので」が観測を始めてからN極性の強磁場パッチによる平均磁場強度は若干減少してきていますが、引き続きN極性が優勢です。今の状態だと、南極域の極性が反転するのにはあと何年もかかる見込みで、近い将来、太陽の北極・南極ともN極性を持ってしまいそうです。そうなると、太陽系全体にわたる太陽磁場の影響も大きく変わることになるかもしれません。

|

「ひので」が打ち上げられてから太陽は長らく活動が低調な期間が続き、前回(2009年まで)の活動周期は、通常の11年に対して、13年と長くなりました。この先、太陽の長期的な活動は低調になっていくのではないかともいわれています。極域の磁場は、次の太陽活動周期の「種」となる磁場だとも考えられており、これからの数年間、「ひので」による極域磁場の観測から目が離せません。

フレアを起こす磁気構造進化の解明

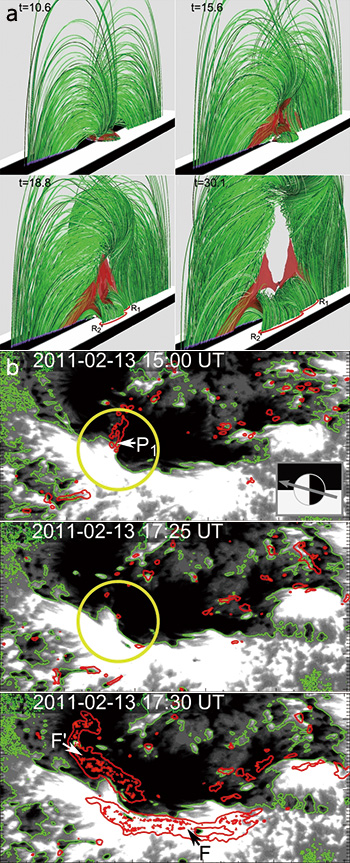

SOTによる太陽表面の精密なベクトル磁場計測は、太陽フレアがいつ、どのくらいの規模で発生するかといったトリガー過程の研究でも、大きな進展をもたらしています。フレアは太陽系最大の爆発現象で、電波からガンマ線までの電磁波や荷電粒子・中性子を太陽系にまき散らし、人工衛星を故障させることもあるなど、私たちの日常生活にまでも影響を及ぼします。しかしながら、フレアの発生と規模が何によって決まるのかを正しく理解しなければ、そのようなフレアの発生を予測することはできません。トリガー過程の解明を目指して、スーパーコンピュータ「地球シミュレータ」を使った大規模なシミュレーション計算が行われました。それにより、太陽の内部から表面へ浮上してくる磁場の方向と、上空に元からあった磁場の方向との関係に応じて、発生するフレアの規模が異なること、また、発生するフレアのタイプが2種類に分けられることが、分かりました。さらに、SOTが観測したフレアの浮上磁場・上空磁場の関係は、このシミュレーションの結果を支持していることが確認されました(図2)。これにより、フレア発生前の活動領域のベクトル磁場観測で何に注目するとその後に発生するフレアの有無や規模を知ることができるかといった、フレア発生予測への道が拓かれつつあります。

また、SOTのベクトル磁場データを境界条件として用いて、コロナ中の磁場の形状や時間発展を数値シミュレーションで求め、XRTが観測したフレアのプラズマ雲の放出や衝撃波の伝播、フレアループの形状を再現させるといった研究も進んでいます。「ひので」のもたらす高精度の観測データと数値シミュレーションとを融合させた研究は、「ひので」による新しい研究の流れともいえます。太陽活動は2011年ごろから徐々に活発化してきていますが、今後3年くらいは引き続きフレアを頻発させるものと思われます。今までの観測結果を手掛かりとした、今後の「ひので」のフレア観測により、フレアのトリガー機構・発生機構の解明が進むことが期待されます。

| │1│2│3│ |