TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 地球の風、金星の風

![]()

| │1│2│3│ |

太古の海

少なからぬ研究者が、こんな金星にも、46億年前に太陽系がつくられたときにはたくさんの水があった、と想像しています。水は水蒸気となって高層大気に運ばれた後、紫外線によって水素と酸素に分解され、軽い水素は重力を振り切って宇宙空間に逃げ出してしまった、という筋書きです。ただし、水に含まれていた酸素がどこへ失われたのかは大きな謎でした。これに関して近年、原始の金星大気では相対的に酸素が乏しかった(還元的だった)ため、水素さえ失われれば現在の組成になる、という考えが神戸大学のはしもと じょーじ氏により提唱されています。

大昔の金星で、水が海として存在したのか、水蒸気として大気中にあったのかは、興味のあるところです。惑星が吸収する太陽エネルギーがある値を超えると、海はすべて蒸発して厚い水蒸気大気ができることが、理論的に予想されます(暴走温室)。ある計算によれば、雲の効果を考えないとき、誕生直後の金星には、ぎりぎり海が存在できます。雲があると太陽光が反射されて温度が下がるので、海が存在した可能性がさらに高くなります。火星にも多くの流水地形が残されていることを考えると、惑星がある時期に海を擁するのは意外と普通のことなのかもしれません。太古の金星でどのように風が吹いてどれだけの雲が覆い、海がいつまで存在したのかは、惑星に海が存在する条件は何かという問題にかかわってきます。

超回転

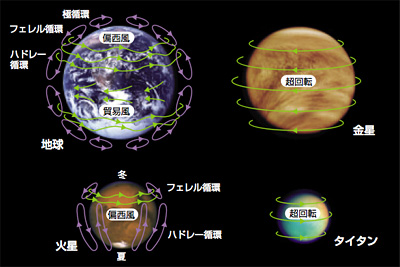

金星の古気候や、雲が金星全体を覆うメカニズムといった気候形成の問題について考えるとき、大気がどのように循環するのかが問題となります。ここに立ちはだかるのが、「超回転」と呼ばれる不思議な風です。金星は地球とは逆に東から西へと自転していて、周期は243地球日、赤道での自転速度は1.6m/秒です。従来の気象学からは、このように自転の遅い惑星で吹く風は自転と同程度に遅いと考えられるのですが、1974年に米国の探査機マリナー10号がとらえた金星の風は予想を裏切るものでした。雲の高さを中心に、自転の60倍、100m/秒もの速さで大気が自転と同じ方向に流れて、約4日で1周していたのです(図1)。超回転はフランスのアマチュア天文家によって先に発見されていたものの、そんな風が吹くはずがないと決め付けられて長らく無視されていた、という話が残っています。

|

ひるがえって、地球の風はどうでしょうか。低緯度では貿易風という東風があり、中緯度には偏西風という西風がありますが、風速はせいぜい30m/秒程度で、これは自転速度460m/秒の1割にも達していません。地球大気は基本的に自転に引きずられて地面と一緒に回っています。そして南北・上下方向にも弱い流れがあり、南北半球でそれぞれ3つの循環が、地球全体にエネルギーを行き渡らせています。火星の風も、基本的にはこのような地球の風に似ているようです。一方、2004年に欧州と米国によるホイヘンス着陸機が土星の衛星タイタンを調べたところ、そこでは金星と似た風が吹いていることが分かってきました。タイタンは窒素の大気をもち、金星と違って極寒の世界ですが、ゆっくりとした自転(周期16地球日)の10倍の速さの風が吹いているらしいのです。宇宙全体で見れば、超回転はありふれた風の一つなのかもしれません。

超回転がなぜ起こるのかについて近年、東京大学の高木征弘氏や九州大学の山本勝氏など日本の研究者を中心にいくつかのアイデアが提唱されて、注目を集めています。基本的には、大規模な流体波や循環の作用によって地面から低高度の大気へと力が伝えられ、その力がさらに高層へと伝えられて自転方向の加速を生じる、というものです。とはいえ、超回転を計算機シミュレーションで再現することは難航しています。登場する力学過程は地球にも存在するものなのに、なぜ地球大気が超回転しないのか、すっきりした説明もない状態です。そういうわけで、地球・火星型の風系と金星・タイタン型の風系を分ける要因は、はっきりしていません。20.5光年彼方の地球型惑星で吹く風は、どちらのタイプでしょうか。

| │1│2│3│ |