| - Home page |

| - No.182 栚師 |

| + 尋媶徯夘 |

| - ISAS帠忣 |

| - 俵-倁帠忣 |

| - 晽偺傑偵傑偵 |

| - 僐儔儉 |

| - 偼偠傑傝偺偼側偟 |

| - 搶杬惣憱 |

| - 彫塅拡 |

| - 偄傕從拺 |

| - 曇廤屻婰 |

| - BackNumber |

仧儈僢僔儏儔儞乮儗僗僩儔儞偺昡壙婎弨乯偵側傜偭偨惗柦専弌朄

恾侾 枹抦偺暔懱偑偳偺掱搙惗柦傜偟偄偐偲偄偆偙偲傪尠旝寀岝朄偱敾抐偡傞

丂惗柦偺嶰戝摿挜偵偮偄偰偦傟傜偺摿挜傪扴偆暘巕傗峔憿偑懚嵼偡傞丅寀岝怓慺偺拞偵偼丆偙傟傜偺暘巕傗峔憿偵媧拝偟偨傝嶌梡傪庴偗偨傝偡傞偙偲偵傛傝寀岝傪敪偡傞傛偆偵側傞寀岝怓慺偑懚嵼偡傞丅偙傟傜偺寀岝怓慺偱枹抦偺暔懱傪愼怓偟丆偦偺暔懱偑偳偺掱搙敪怓偡傞偐偱丆惗柦傜偟偝傪敾抐偡傞偨傔偺幚尡揑僨乕僞偑摼傜傟傞丅偡側傢偪丆妀巁専弌怓慺偺傒偱岝傟偽惎(仏)堦偮丆偝傜偵嵶朎枌媧拝怓慺偱傕岝傟偽惎擇偮(仏仏)丆偝傜偵丆峺慺嶌梡傪庴偗傞怓慺偱傕岝傟偽惎嶰偮(仏仏仏)偲側傝丆偙偺弴偵乽惗柦傜偟偄乿偲敾抐偱偒傞丅

丂巹偨偪偑梡偄偨曽朄偼尠旝寀岝朄偲屇偽傟傑偡丅偙偺曽朄偱偼丆枹抦偺帋椏偵寀岝怓慺傪怳傝偐偗傑偡丅偦偟偰丆偦偺寀岝怓慺偑惗柦摿堎揑側暔幙偲斀墳偟偰敪偡傞寀岝傪専弌偟偰惗柦偑偄傞偐偳偆偐傪敾掕偡傞傢偗偱偡丅偙偺応崌丄抧媴奜惗柦傕婎杮揑偵偼抧媴惗柦偲摨偠尨棟偱惉傝棫偭偰偄傞偲壖掕偟傑偡丅抧媴惗柦偺尨棟偲尠旝寀岝朄偺尨棟傪恾侾偵帵偟傑偡丅

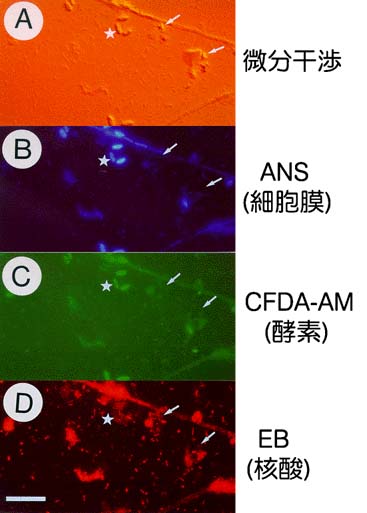

丂惗柦偺摿挜偼戝偒偔傒偰嶰偮偁傝傑偡丅堦偮偼忣曬傪曐帩偟偰偄傞偙偲乮帺屓暋惢偑弌棃傞偙偲丅乯擇偮栚偼帺屓偲奜奅偺嬫暿傪偡傞偙偲丆偦偟偰嶰偮栚偼暔幙傗僄僱儖僊乕戙幱傪偡傞偙偲偱偡丅抧媴惗柦偼偙傟傜偺摿挜傪扴偆暘巕傗峔憿傪帩偭偰偄傑偡丅偦傟傜偼偦傟偧傟妀巁丆嵶朎枌丆峺慺偱偡丅巹偨偪偼抧媴奜偺惗柦偱傕丆偙傟偲帡偨暘巕傗峔憿傪帩偭偰偄傞偲壖掕偟偰偄傑偡丅偝偰丆寀岝怓慺偵偼偙傟傜偺暘巕傗峔憿暔偲斀墳偟偰偼偠傔偰岝傞傕偺偑偁傝傑偡丅偡側傢偪丆偙傟傜偺寀岝怓慺偑岝傟偽偙偺傛偆側暘巕傗峔憿偑懚嵼偡傞偲偄偆偙偲偑傢偐傞傢偗偱偡丅寀岝怓慺偺敪岝傪専弌偡傞偙偲偼梕堈偱丆尰嵼偺媄弍偱旝惗暔堦嵶朎偱傕廩暘専弌偱偒傑偡丅廬偭偰丆攟梴偺昁梫偼傑偭偨偔側偄傢偗偱偡丅偨偩偟丆帺慠奅偵偼嶨懡側暔幙偑懚嵼偡傞偨傔丆偨傑偨傑忋偵弎傋偨傛偆側惗柦偺摿挜偵懳墳偟偨敪岝偲椶帡偺敪岝傪帵偡偙偲偑偁傝傑偡丅偡傞偲丆惗柦偱側偄傕偺傪惗柦偱偁傞偐偺傛偆偵娫堘偊偰偟傑偆偙偲傕偁傝摼傑偡丅偙偺傛偆側娫堘偄傪姰慡偵徚偡偙偲偼偱偒傑偣傫偑丆忋弎偺惗柦偺摿挜偵墳偠偰丆擇庬傑偨偼嶰庬偺寀岝怓慺傪梡偄丆偙傟傜偑偡傋偰敪岝偡傟偽偙偺暔幙偼旕忢偵惗柦傜偟偄偲敾抐偱偒傑偡丅偡側傢偪丆堦偮偺怓慺偱岝傟偽仏堦偮丆擇偮偱岝傟偽仏仏丆嶰偮偱岝傟偽仏仏仏偲側傝傑偡丅偙傟偼僼儔儞僗偺僞僀儎儊乕僇乕偱偁傞儈僢僔儏儔儞幮偑儂僥儖傗儗僗僩儔儞偺昡壙偺嵺偵仏偺悢偱儔儞僋寛傔傪偟偨偺偲摨偠偱偡丅偡側傢偪丆巹偨偪偼寀岝尠旝嬀偲寀岝怓慺傪慻傒崌傢偣偨尠旝寀岝朄偱惗柦傜偟偝偺儈僢僔儏儔儞昡壙昞傪偮偔傠偆偲巚偭偰偄傑偡丅抧媴搚忞傪嶰庬偺寀岝怓慺偱愼傔偨椺傪恾俀偵帵偟傑偡丅

丂恾俀偵偁傞傛偆偵丆堦庬偺怓慺偱偼敾掕崲擄側傕偺偱傕暋悢偺怓慺傪梡偄傞偲惗柦傜偟偄暔傪傛傝揑妋偵敾掕偡傞偙偲偑弌棃偦偆偱偡丅抧媴奜惗柦偺傛偆偵丆憡庤偺慺惈偑椙偔傢偐傜側偄傕偺偱偼偙偺尠旝寀岝朄偑嫮椡側晲婍偵側傞偲怣偠偰偄傑偡丅

恾俀丂慺惈偺傢偐偭偨旝惗暔偲搚忞偲傪崿偤偨帋椏傪嶰庬偺寀岝怓慺偱愼怓偟偨傕偺偺尠旝嬀幨恀

俙丂旝暘姳徛憸

俛丂嵶朎枌媧拝怓慺俙俶俽偺寀岝憸

俠丂峺慺嶌梡傪庴偗傞怓慺俠俥俢俙-俙俵偺寀岝憸

俢丂妀巁専弌怓慺俤俛偺寀岝憸

俙偵偍偄偰 仛報偲 仼報偺暔懱偼偡傋偰旝惗暔偱偁傞偐偺傛偆偵尒偊傞偑丆寀岝憸傪尒傞偲 仛報偺傕偺偼慡偰偺怓慺偱敪岝偟偰偄傞偺偵懳偟 仼報偺傕偺偼 俠偱傗傗岝偭偰偄傞掱搙偱偁傞丅廬偭偰丆仛報偺傕偺偼旝惗暔丆仼報偺傕偺偼搚忞棻巕偲敾掕偟偰椙偄偱偁傠偆丅幚嵺 仛報偼嵶朎惈擲嬠偺朎巕偱偁傞丅

僗働乕儖丂丂丂丗20兪m

俙俶俽丂丂丂丂丗1-anilinonaphtalene丂丂8-sulfonate

俠俥俢俙-俙俵 丗5-carboxyfluorescein

diacetate acetoxymethyl ester

俤俛丂丂丂丂丂丗ethidium bromide