| - Home page |

| - No.289 目次 |

| - 特集にあたって |

| - プロローグ |

| + 1 国分寺のペンシル |

| - 昔の人は偉かった! |

| - 2 千葉のペンシル |

| - 3 荻窪のペンシル |

| - 4 道川のペンシル |

| - ペンシルの飛翔は私たちが撮った! |

| - 5 ベビーへ |

| - 6 後を頼むぞ |

| - お知らせ |

| - ISAS事情 |

| - 編集後記 |

| - BackNumber |

1 国分寺のペンシル

●ある新聞記事

ペンシルロケットは,1955年の1,2月ごろまでは宇宙とまったく関係のない計画でした。しかしその年の正月の新聞に,「東京からサンフランシスコまで20分で飛ぼう」という糸川先生の威勢のいい記事が載りました。それを文部省の岡野澄さんという方がご覧になって,その当時南極観測をやっていた永田武さんが「ロケットでIGY(国際地球観測年,1957〜58年)に参加しよう」という話を持ってきていたので,両者をくっつけたということがその年の初めにありました。これが,その後の方向付けとなりました。ペンシルの生まれは怪しげでしたが,ペンシルロケットを実験するころには,IGYへの参加,そして宇宙観測のためのロケットというしっかりした位置付けができたわけです。(秋葉鐐二郎)

ペンシルロケットは,1955年の1,2月ごろまでは宇宙とまったく関係のない計画でした。しかしその年の正月の新聞に,「東京からサンフランシスコまで20分で飛ぼう」という糸川先生の威勢のいい記事が載りました。それを文部省の岡野澄さんという方がご覧になって,その当時南極観測をやっていた永田武さんが「ロケットでIGY(国際地球観測年,1957〜58年)に参加しよう」という話を持ってきていたので,両者をくっつけたということがその年の初めにありました。これが,その後の方向付けとなりました。ペンシルの生まれは怪しげでしたが,ペンシルロケットを実験するころには,IGYへの参加,そして宇宙観測のためのロケットというしっかりした位置付けができたわけです。(秋葉鐐二郎)岡野は糸川に単刀直入に尋ねた。「1958年までに,高度100km辺りまで到達できるロケットを日本が打ち上げられますか?」。糸川はためらわずに答えた。「飛ばしましょう」 糸川と永田を中心として進められた協議はとんとん拍子で進み,最終的には1955年9月にベルギーのブラッセルで開かれたIGY特別委員会において,日本は地球上の観測地点9ヵ所のうちの一つを担当することになった。

かくて,ペンシルを開発したAVSAグループは,IGYの日本参加を支えるという決定的な任務を負うことになった。日本の宇宙開発は,その草創の時代から,宇宙科学と宇宙工学がガッチリと腕を組んだ形で,その険しい道を登り始めた。

その最初の花火が,ペンシルロケットの水平発射であった。

|

|---|

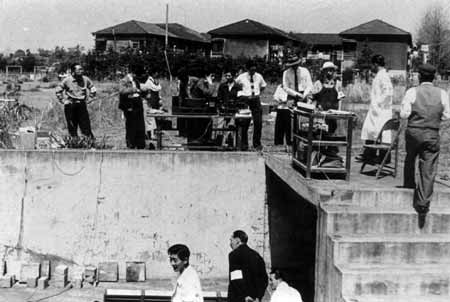

| 国分寺のペンシル実験風景 |

●ペンシルの水平発射

JR国分寺の駅で下車し,北口の階段を降りてから新宿方面に向かって線路沿いの道をしばらく歩くと,早稲田実業がある。ここの校庭は1955年当時,新中央工業の工場の跡地であった。現在国分寺に在住する原嶋愿次さん(91歳)は語っている。「7〜8mぐらい離れたところから2時間ぐらい見ていたんですけどね。鉛筆みたいな形の物体が,障子紙を張った的に向けて水平にシュポシュポと飛んでいきました。速かったですねえ。中には向こうまで行かないうちに的の手前で落ちたものもありましたねえ。かと思えば,よく飛ぶから発射台を後ろへやれ,などという会話も耳に入ってきました。発射台から的までの距離を測ったりする光景も記憶にあります。実験班の人は,もっと早く打ちたかったんだけど,適当な場所がなかなか見つからなかったと話していましたよ」

|

|---|

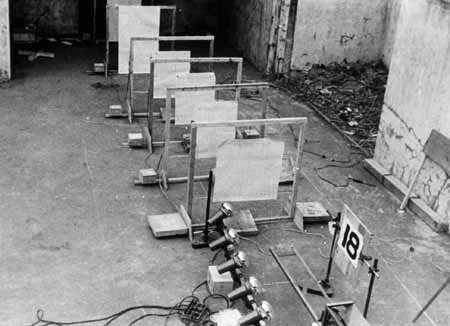

| 慎重に紙のスクリーンを張る |

新中央工業は,その国分寺の工場で以前「ナンブ銃」を製造していた。そこに銃を試射するピットがあった。3月11日,このピットでペンシル初の水平試射を行い,次いで4月12日には,関係官庁・報道関係者立ち会いのもとに,公開試射を実施した。

ペンシルは,長さ1.5mのランチャ(発射台)から水平に発射され,細い針金を張ったスクリーンを次々と貫通して向こう側の砂場に突き刺さった。ペンシルが導線を切る時間差をオシログラフで計測して,ロケットの速度変化を知る。スクリーンを貫いた尾翼の位置と方向から,ロケットの軌道とスピンを測る。高速度カメラの助けも用いて,速度・加速度,ロケットの重心や尾翼の形状による飛翔経路のずれなど,本格的な飛翔実験のための基本データを得た。

この水平試射は,4月12日,13日,14日,18日,19日,23日に行われ,29機すべてが貴重なデータを提供した。これらのペンシルには,推薬13g(またはその半分の6.5g)が詰められ,推力は30 kg程度,燃焼時間は約0.1秒,尾翼のねじれ角は0度,2.5度,5度の3種で,機体の頭部と胴部の材質にはスチール,真鍮,ジュラルミンの3種類が使われた。これにより重心位置が前後の3ヵ所に変化するようになっていた。

速度は,発射後5mくらいのところで最大に達し,秒速110〜140m程度だった。半地下の壕での水平発射とはいえ,コンクリートの向こう側は満員電車の行き来する中央線である。塀の上に腰掛けている班員が,電車が近づくとストップをかけ,秒読みが中断されるのであった。

このペンシルの水平発射は,その年の文部省の十大ニュースの一つに選ばれた。

|

|---|

| 実験準備完了 |

|

|---|

| ペンシルの水平発射(1955年4月12日) |