| - Home page |

| - No.250 目次 |

| - 新年の御挨拶 |

| + 研究紹介 |

| - お知らせ |

| - ISAS事情 |

| - 宇宙を探る |

| - 東奔西走 |

| - 微小重力科学あれこれ |

| - いも焼酎 |

| - 編集後記 |

| - BackNumber |

金星探査計画 PLANET-C

宇宙科学研究所 小 山 孝 一 郎

1.はじめに  金星大気の謎

金星大気の謎

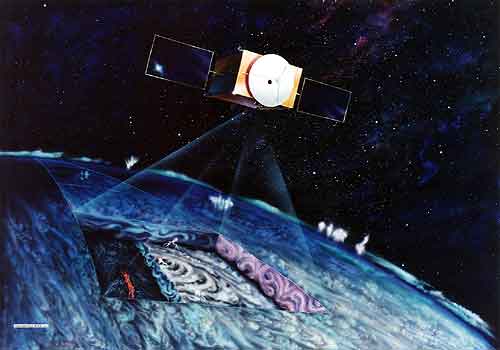

図1 金星大気を赤外線で立体的に透視する探査機の想像図。

この図では,明け方の上空から渦巻く雲や雷や地表面を観察している。

白い噴水のようなものは雷雲と電離層をつなぐ放電現象,金星の縁で

水平にたなびいているのはオーロラや高層大気の化学的発光現象。

(イラスト:池松 均)

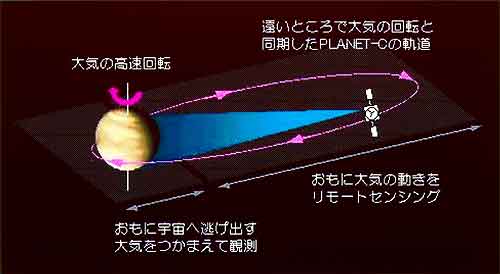

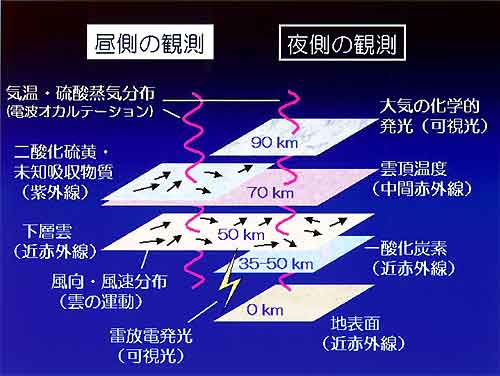

火星探査機「のぞみ」に続く日本の惑星探査計画として金星大気の謎の解明を目指す金星探査計画PLANET-Cが,宇宙科学研究所を中心として進められています(図1)。金星を望遠鏡で覗いたことのある方は,金星と言えば,のっぺりとした表面が月のように満ち欠けするちょっと退屈な天体,という印象を持たれているかも知れません。しかし,そのベールの下の素顔は極めてダイナミックで謎に満ちたものなのです。ここでは,これまでに判っている金星大気の姿を概観し,この探査計画について紹介します。

金星は古くから「宵の明星」「明けの明星」として人々に親しまれてきました。大きさや重さや太陽からの距離が地球と近いため,地球と似た状態で誕生した双子のような惑星と考えられています。しかしアメリカや旧ソ連の探査機によって明らかにされた金星の素顔は,生命をはぐくんでいる地球とは全く異なるものでした。金星の大気は,以下の3つの点で地球大気と大きく異なっています。

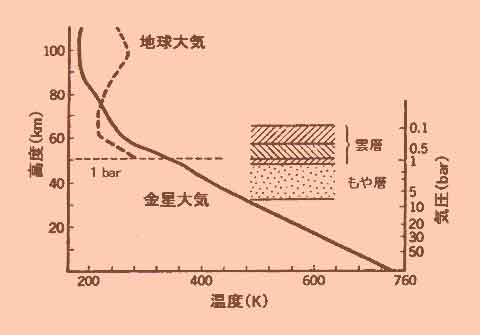

第1の特徴は,大気の97%が二酸化炭素であることです。大気の量が非常に多いため,地表面気圧は水深1kmに相当する高圧(91気圧)です。大気は乾燥していて,海はありません。おおよそ高度45kmから70kmに雲が分布しますが,その雲は濃硫酸からなっています。

第2は,気温が460℃という鉛が溶けるような高温に達することです。この高温は温室効果によるものとされています。金星は反射率が高いため,降り注ぐ太陽光エネルギーのうちわずか数パーセントしか地表まで到達しないのですが,温室効果気体である膨大な量の二酸化炭素のために熱がこもり,高温を保っているのです(図2)。