NMS

中性大気質量分析器(NMS)

1.測定器の目的

NMSは中性大気の組成・密度を測定する観測装置で、中性大気の質量スペクトルを質量分解能m/Δm = 200程度で計測することでHe、O、N2、NO、O2、CO2等の中性大気成分を、近接した質量を持つ分子・原子と分離して測定することができる。NMSを用いて、中性大気組成・密度の計測を行うことで中性大気とイオンの衝突周波数を求め、イオンの運動を経験モデルを介さずに明らかにすることを通して、スポラディックE 層が昼間にどのように発達するかを直接観測により解明することに貢献する。

2.測定器の概要

NMSは、中性粒子の取り込み口であるアンテチャンバー、中性粒子をイオン化するイオン源、イオン化した粒子を加速する加速部、イオンが自由飛行するドリフト部、イオンを電場で反射させる反射部とイオンを検出する検出器で構成される飛行時間計測(TOF:Time Of Flight)型質量分析器であり、加速開始から検出器に至るまでのイオンの飛行時間を計測することで質量を測定することができる。NMSは搭載可能なサイズでできるだけ高い質量分解能を実現するため、イオンの第2反射部を新たに追加することで、加速開始から検出されるまでに装置内を3回反射、2往復飛行させてm/Δm=200を超える高い質量分解能を実現している。

3.測定器の主な仕様

NMSは、サブPI部に搭載され、ロケットモーター切り離し後に、外部に晒される中性粒子の取り込み口に飛来する中性粒子の質量分析を行う。打ち上げ後、アナライザー内部が高真空になるのを待って高電圧を印加して観測を開始するため、主にロケット下降時にスポラディックE層付近の観測を行う計画である。測定対象の中性粒子は、質量数1から100の範囲の原子、分子であり、1秒間に最大1000回、イオン化された中性粒子の飛行時間分析を行うことができる。

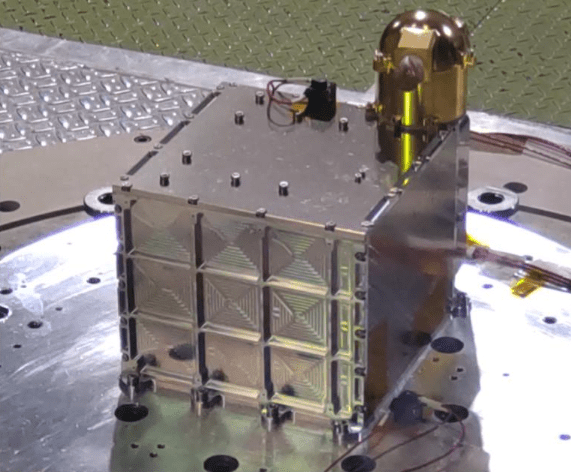

図1. NMSアナライザー部

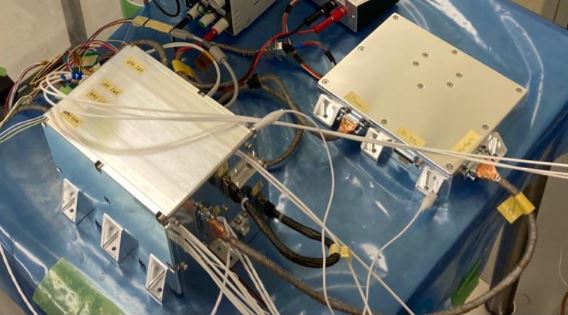

図2. NMSプリアンプ部(左)と電子回路部(右)

NMS組立時(アナライザー部、プリアンプ部、電子回路部)

NMS班

中性大気質量分析器(NMS)の開発は、JAXA宇宙科学研究所・太陽系科学研究系、東京大学大学院理学研究科、大阪大学大学院理学研究科に所属する研究者及び、学生メンバーである京都大学大学院理学研究科の米田匡宏により行われている。開発にあたってはJAXA宇宙科学研究所のスペースチェンバー共同利用設備を使用している。