| - Home page |

| - No.251 目次 |

| - はじめに |

| - 「あすか」の軌跡 |

| - X線天文学の予備知識 |

| - 第1章 X線で探る星の世界 |

| - 星の赤ちゃんの大産声 |

| + 超新星SN1993J |

| - 超新星爆発の痕跡と星の化石 |

| - 強磁場激変星 |

| - ラピッドバースター |

| - 第2章 天の川銀河とマゼラン星雲 |

| - 第3章 ブラックホール |

| - 第4章 粒子加速と宇宙ジェット |

| - 第5章 宇宙の巨大構造と暗黒物質 |

| - 第6章 X線天文学はじまって以来の謎に迫る |

| - 「あすか」からAstro-E2へ |

| - 宇宙科学研究所外部評価要約 |

| - 編集後記 |

| - BackNumber |

■超新星爆発の痕跡と星の化石

太陽をはじめとする恒星は,その内部で核融合反応を起こして輝いています。この核融合反応は,水素をヘリウムに変え,さらに炭素,窒素,酸素,珪素(シリコン)や鉄などを作ります。太陽の場合,核融合反応はその中心部分で起こっているので,どんなものが作られているかは外からは知りようがありません。しかし,核融合反応で発生した熱で星全体が高温になり,明るく輝き,地球にエネルギーが降り注いできます。このような星の輝きはいつまでも続くわけではありません。核融合の燃料となる物質がなくなると,輝きもおしまいになり,星は潰れてしまいます。この時,重い星の場合には大爆発を起こし,超新星爆発と呼ばれています。超新星爆発の時にはさらに核融合反応が進み,炭素や珪素,鉄,さらに重い元素が作られ,それらが周辺に飛び散ることになります。もともと,宇宙ができた時には水素とヘリウムしかなかったのですが,超新星爆発によっていろいろな物質が宇宙に作り出されました。地球上にある各種物質は,水素とヘリウムを除いて,その昔の超新星爆発の破片と言うことができます。つまり,地球上にあるほぼすべてのものは超新星爆発のおかげということになります。

超新星爆発が起こると昼間でも見えるくらいの明るさになるので,歴史上も幾つか記録されています。特に,中国や日本の古文書には多く記録されています。爆発後,1年ほどは肉眼でも見えますが,やがて見えなくなります。しかし,爆風は星の周辺に広がっており,数百万度から数千万度という高温ガスとなります。この高温ガスは可視光では光りませんが,何万年もの間,X線で輝き続けます。つまり,昔の超新星爆発の痕跡はX線で詳しく調べることができます。

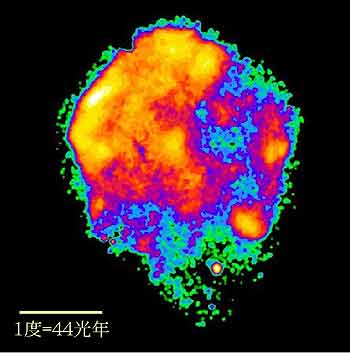

はくちょう座の網状星雲といえば,可視光でよく知られた星雲で,カーテンのベールが幾つもちぎれたように見えます。これは,2万年ほど前に起こった超新星爆発の残骸で,見かけの大きさは満月の6倍もあり「はくちょう座ループ」と呼ばれています。図6に示すように,X線では爆風がきれいに球状に広がった様がよくわかります。これは,典型的な超新星残骸で,「あすか」でも全体を詳しく観測しました。

図6:「あすか」で取得したはくちょう座ループのX線モザイク写真。

白,橙,赤,緑の順にX線が強いことを示しています。

これまでは,2万年も経過すると,爆発で飛び出た物質はすっかり薄められ,跡形もなくなっていると思われていました。ところが,「あすか」で調べてみると決してそうではないことがわかってきました。はくちょう座ループは典型的な爆風の広がる様子を表しているのですが,その内部は決してガランドウではなく,いろいろな物質が残っているのです。特に,珪素や硫黄が大変多いことがわかりました。これらの元素は,超新星爆発を起こした星が,爆発する前に核融合反応で作ったものでした。つまり,太陽などの星の中心部で起こっている核融合反応でできた星の内部物質を直接観測したもので,まさに星の化石と言えるでしょう。

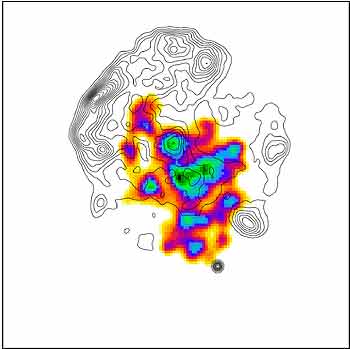

図7:はくちょう座ループ内の硅素の分布(カラー)。

緑色のところが,特に硅素がたくさん存在しているところです。

等高線は図1のX線の強度分布を示しています。

図7は,この化石がどんなふうに散らばっているかを示しています。図6のX線の明るさは等高線で,珪素の多い領域には色を付けて示してあります。化石ははくちょう座ループの中心から南(図では下の方)に集中的に広がっているのがわかりました。この化石を詳しく調べると,元の星がどんなものであったかも判ります。はくちょう座ループは,太陽の20倍以上もある重い星が,太陽から2000光年ほど離れたところで,2万年ほど前に爆発したものです。

太陽の20倍もの重い星が超新星爆発を起こすと,その後には中性子星とかブラックホールとかの高密度星が残されます。果たして,はくちょう座ループを作った星は高密度星を作ったでしょうか,また作ったとすればどこに行ったでしょうか。

高密度星は太陽と同じくらいの質量なのに半径が10kmほどしかなく,可視光では暗くて見つけることができません。いろいろな方法で確認する必要がありますが,まずはX線です。はくちょう座ループの南の隅に「あすか」がX線星を見つけました。図7では,南に延びた化石の先端(図の一番下の中心よりやや右側)に見えています。超新星が爆発したのは中心部分でしょうから,爆発後,ここまで飛び出たのでしょう。その時,化石を引きずって来たようにも見えます。これが,超新星爆発の時にできた高密度星かどうかはまだ確認できているわけではありませんが,そうだとすれば,爆発中心からずいぶん遠いところまで吹き飛ばされたことになります。

はくちょう座ループの内部を調べると,複雑な構造が見えています。決して一様な明るさではなく,いくつかの塊のようにも見えるでしょう。元素を調べることで,塊には化石の塊もあれば,もともと宇宙空間にあったものが掃き集められて塊になったものもあることがわかってきました。このように,星の化石なのか,掃き集められて塊になったものかは「あすか」によって初めて区別できるようになりました。

超新星爆発を起こしたあとも,元の星の破片が完全に潰れてしまうことなく長期間残っていることは他の例でも知られています。ほ座超新星残骸は,日本からは見えませんが,はくちょう座ループと同じくらいの古い超新星爆発の痕です。ほぼ中心にはパルサー(高密度星)が残っているので有名です。この周辺には,化石と言っても珪素の塊とでも言うべきものを見つけました。図8に示しますが,珪素の塊が図の右の方から吹き飛んで来たものです。

図8:ほ座超新星残骸で発見された元の星の破片。

明るい部分には珪素がたくさん存在しています。

超新星残骸の中心はこの写真よりも右側にあって,

珪素がここまで吹き飛んできたと考えられます。

図の一辺はおよそ7.5光年に対応しています。

なお,写真の左の方にある一番明るい天体は,

超新星残骸とは関係のない星です。

若い超新星残骸の場合には,当然,元の星の破片が豊富にあるでしょうし,実際いろいろな方法で観測されています。いっぽう,歳をとった超新星残骸では,周辺の星間物質とすっかり混ざっているのではないかと考えられていましたが,依然として周囲に融けこまない元の星の残骸

(宮田恵美,常深 博)