|

|

■ラピッドバースター 〜宇宙のししおどし〜

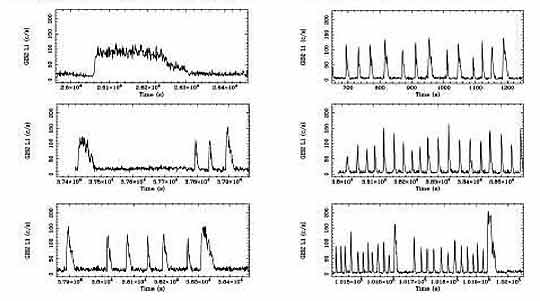

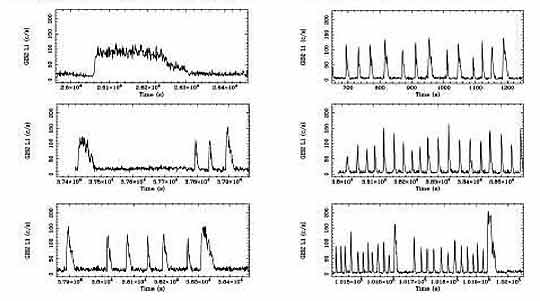

ラピッドバースターという奇妙な天体があります。ある天体からのX線が突然明るくなり,数秒から数十秒の間に元の状態に戻る現象を「X線バースト」と呼んでいますが,この天体からのバーストは,例外的に頻繁に出現します(図13)。そして,ラピッドバースターからのX線バーストの一番の特徴は,次のバーストまでの待ち時間がバーストの大きさにほぼ比例することです。大きいバーストが起こると次のバーストはなかなか起きません。地震では,待ち時間が長いと大きいものになりますが,ラピッドバースターの場合はそれが逆なのです。さらに,小さなバーストが20秒間隔くらいで機関銃のように繰り返されたり,10分間も続く大きなバーストが,100分間隔くらいで起こったり,実にバラエティーに富んだ現象を見せてくれます(図13)。

図13:「あすか」が観測したラピッドバースターからの種々のバースト

1976年にアメリカのX線天文衛星によって発見されて以来,わが国のX線天文衛星「はくちょう」や「てんま」もたびたび観測を行い,いろいろ面白い現象を発見しました。そして,それらの観測データをもとに,3人もの博士が誕生しました。けれども,なぜそんなことになるかはわからずじまいでした。そして,「あすか」の時代となりました。「はくちょう」や「てんま」に搭載されたX線検出器では,このラピッドバースターのすぐそばにある(離角約0.5度)明るいX線源からのX線が一緒に見えてしまうため,どうしてもバーストを起こしている時間帯だけしか詳しい解析ができませんでした(バースト部分からバースト前後の部分を引き算して隣のX線源の影響を差し引くしかなかったのです)。それに対して「あすか」のX線反射鏡では,ラピッドバースター自身からのX線をとなりのX線源からのものと完全に分離して観測でき,しかも,バーストとバーストの間の暗い時のデータもきれいに解析できます。この「あすか」の観測的利点と,ラピッドバースターにあると考えられる磁場の弱い中性子星を取り巻く降着円盤の理論的研究がかなり進んできていたこととあわせて,どうやら,4つ目の博士論文で,やっと現象を理解する筋道を作ることに成功したようです。

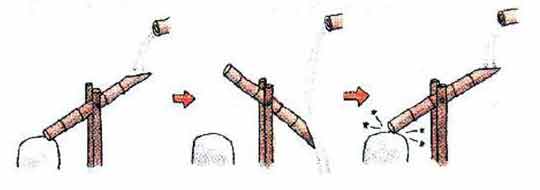

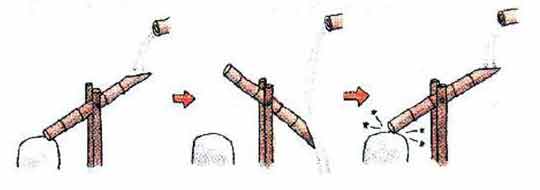

図14:「ししおどし」

皆さんは,昔の日本庭園に見られる「鹿(しし)おどし」と言うものをご存知でしょう(図14)。竹の筒に水が流れ込むようになっていて,筒の中の水の量が少ないときは,筒に水がどんどんたまりますが,ある量以上に水がたまると筒のお尻が持ち上がって,中の水が一気に吐き出される仕組みのものです。同じことが,降着円盤の中でも起きているようです。はじめ物質の量が非常に少なかった降着円盤に,外から降ってきた物質がどんどん溜まっていき,ある臨界量に達すると,降着円盤が状態遷移を起こし,溜まっていた物質が一気に中性子星に落ちて莫大なエネルギーが解放されてバーストを起こすらしいのです。そして,降着円盤のどの場所で状態遷移が起こるかがバーストごとに変化すると考えると,バーストの大きさと次のバーストまでの待ち時間の関係を理解することができます。降着円盤のごく中の方だけが落ち込んだ場合には,落ち込んだ物質量が少なく,物質が補給されるのに時間がかかりませんが,円盤がずっと外側まで空になってしまったときには,大きいバーストが起こり,しかも,もとに戻るのに時間がかかるというわけです。「ししおどし」は,人間の考えた簡単なしかけですが,宇宙には自然の作った壮大な「ししおどし」が存在しているようです。

(井上 一)

|