| - Home page |

| - No.183 栚師 |

| + 尋媶徯夘 |

| - 偍抦傜偣 |

| - ISAS帠忣 |

| - 俵-倁帠忣 |

| - 偼偠傑傝偺偼側偟 |

| - 搶杬惣憱 |

| - 彫塅拡 |

| - 偄傕從拺 |

| - BackNumber |

僸乕僩僷僀僾 亅 愽擬惂屼媄弍偺妋棫偵岦偗偰

塅拡壢妛尋媶強丂丂彫椦峃摽丂丂

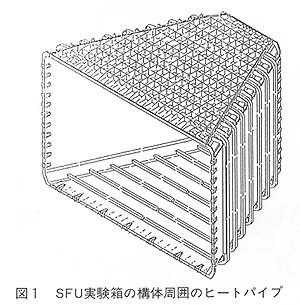

丂偙偺弔偵僗儁乕僗僔儍僩儖偵傛傞俽俥倀夞廂惉岟偺僯儏乕僗偑戝偒偔曬偠傜傟偨偙偲偼婰壇偵怴偟偄丅偛懚抦偺偛偲偔丆偙偺俽俥倀偺峔懱偼曄宍俉妏宍傪偟偰偍傝丆僶僂儉僋乕僿儞傪俉暘妱偟偨傛偆側戜宍宆偺幚尡敔傪僩儔僗峔憿偺巟拰偵傇傜壓偘偨奿岲傪偟偰偄傞丅傕偭偲傕丆侾儠強偩偗偼傓偒弌偟偺愒奜慄朷墦嬀憰抲偑晅偄偰偄偨偟丆僶僂儉僋乕僿儞忋晹偵傕條乆側婡婍偑搵嵹偝傟偰懡彮暋嶨側奜娤傪偟偰偄偨偑丅偦傟偼偲傕偐偔丆奺幚尡敔偼擬丒峔憿揑偵撈棫偟偰偍傝丆敔偺棙梡宍懺傗娗棟偵偮偄偰偼幚尡幰偑慡愑擟傪帩偮偲偄偆塹惎愝寁僐儞僙僾僩偼傢偑崙偱偼弶傔偰偺帋傒偱偁偭偨丅傕偆堦偮偺弶傔偰偼丆幚尡敔偑懡悢偺倀帤宆僸乕僩僷僀僾慺巕偱偖傞偖傞姫偒偵偝傟偰偄偨偙偲偱偁傞丅恾侾偺僗働僢僠偵帵偝傟偰偄傞傛偆偵丄崌寁108杮偺僸乕僩僷僀僾偑巊傢傟偰偄傞丅1987乣90擭偵懪偪忋偘傜傟偨僪僀僣丒僼儔儞僗崌嶌偺TV-SAT/TDF僔儕乕僘(僸乕僩僷僀僾媄弍幰娫偱偼乽僸乕僩僷僀僾塹惎乿偲屇偽傟傞)偱偼70杮埲忋偺僸乕僩僷僀僾偑巊傢傟偨椺傪偼偠傔夁嫀偺塹惎偵壗搙偐搵嵹偝傟偰偒偨偑丆俽俥倀 偺婯柾偑嵟傕戝偒偔杮奿揑側僸乕僩僷僀僾塹惎偲尵偭偰傛偄丅

丂慜抲偒偑挿偔側偭偨丅彨棃偲傕変乆偑塅拡妶摦傪堦憌敪揥偝偣偰偄偔側傜偽丆戝宆偺塅拡峔憿暔傗僀儞僼儔傪嶌傞偵偟偰傕丆崅婡擻壔偝傟偨彫宆塹惎傪奐敪偡傞偵偟偰傕擬惂屼(攔擬)媄弍偺夝寛偑惉斲偺尞傪埇傞偲尵偭偰夁尵偱側偄丅摿偵屻幰偱偼怴嵽椏奐敪偲嫟偵昁恵偵側傞偩傠偆丅僸乕僩僷僀僾偼偦偺傛偆側擬惂屼慺巕偺堦偮偱偁傝丆俽俥倀偱弌斣偑梌偊傜傟偨堄媊偼彫偝偔側偄偲昅幰偼嫮挷偟偨偐偭偨偺偱偁傞丅埲壓偵僸乕僩僷僀僾偲娭楢擬棳懱尋媶偺尰忬傪徯夘偡傞丅丂慜抲偒偑挿偔側偭偨丅彨棃偲傕変乆偑塅拡妶摦傪堦憌敪揥偝偣偰偄偔側傜偽丆戝宆偺塅拡峔憿暔傗僀儞僼儔傪嶌傞偵偟偰傕丆崅婡擻壔偝傟偨彫宆塹惎傪奐敪偡傞偵偟偰傕擬惂屼(攔擬)媄弍偺夝寛偑惉斲偺尞傪埇傞偲尵偭偰夁尵偱側偄丅摿偵屻幰偱偼怴嵽椏奐敪偲嫟偵昁恵偵側傞偩傠偆丅僸乕僩僷僀僾偼偦偺傛偆側擬惂屼慺巕偺堦偮偱偁傝丆俽俥倀偱弌斣偑梌偊傜傟偨堄媊偼彫偝偔側偄偲昅幰偼嫮挷偟偨偐偭偨偺偱偁傞丅埲壓偵僸乕僩僷僀僾偲娭楢擬棳懱尋媶偺尰忬傪徯夘偡傞丅

丂慜抲偒偑挿偔側偭偨丅彨棃偲傕変乆偑塅拡妶摦傪堦憌敪揥偝偣偰偄偔側傜偽丆戝宆偺塅拡峔憿暔傗僀儞僼儔傪嶌傞偵偟偰傕丆崅婡擻壔偝傟偨彫宆塹惎傪奐敪偡傞偵偟偰傕擬惂屼(攔擬)媄弍偺夝寛偑惉斲偺尞傪埇傞偲尵偭偰夁尵偱側偄丅摿偵屻幰偱偼怴嵽椏奐敪偲嫟偵昁恵偵側傞偩傠偆丅僸乕僩僷僀僾偼偦偺傛偆側擬惂屼慺巕偺堦偮偱偁傝丆俽俥倀偱弌斣偑梌偊傜傟偨堄媊偼彫偝偔側偄偲昅幰偼嫮挷偟偨偐偭偨偺偱偁傞丅埲壓偵僸乕僩僷僀僾偲娭楢擬棳懱尋媶偺尰忬傪徯夘偡傞丅丂慜抲偒偑挿偔側偭偨丅彨棃偲傕変乆偑塅拡妶摦傪堦憌敪揥偝偣偰偄偔側傜偽丆戝宆偺塅拡峔憿暔傗僀儞僼儔傪嶌傞偵偟偰傕丆崅婡擻壔偝傟偨彫宆塹惎傪奐敪偡傞偵偟偰傕擬惂屼(攔擬)媄弍偺夝寛偑惉斲偺尞傪埇傞偲尵偭偰夁尵偱側偄丅摿偵屻幰偱偼怴嵽椏奐敪偲嫟偵昁恵偵側傞偩傠偆丅僸乕僩僷僀僾偼偦偺傛偆側擬惂屼慺巕偺堦偮偱偁傝丆俽俥倀偱弌斣偑梌偊傜傟偨堄媊偼彫偝偔側偄偲昅幰偼嫮挷偟偨偐偭偨偺偱偁傞丅埲壓偵僸乕僩僷僀僾偲娭楢擬棳懱尋媶偺尰忬傪徯夘偡傞丅丂傗偼傝丆僸乕僩僷僀僾偲偼壗偧傗丆偲偄偆愢柧傪偟偰偍偔偺偑恊愗偩傠偆丅偄偨偭偰扨弮捈滲側揱擬慺巕偱偁傞丅柤慜偺偛偲偔娗忬梕婍偑懡偄偑丆尨棟揑偵偼弮悎側塼懱(嶌摦塼懱偲屇傇)偑堦掕検晻擖偝傟偨枾暵梕婍偱偁傟偽偳傫側宍忬丆悺朄偱偁傟僸乕僩僷僀僾偲側傝摼傞丅梕婍偺撪晹偼偦偺塼懱偲忲婥偺堦惉暘擇憡忬懺偵偁傞丅偙偺梕婍偺堦晹暘傪壛擬偟丆懠晹傪椻媝偡傞偲撪晹偺棳懱偼擬椡妛偺朄懃偵懃偭偰憡曄壔(壛擬晹偱忲敪丆椻媝晹偱嬅弅)傪婲偙偟懍傗偐偵怴偟偄擬暯峵偵堏峴偡傞丅偙偺帪偵椻媝晹偵堏摦偟偰嬅弅偟偨忲婥幙検偺帩偮愽擬偼偦偙偺梕婍暻傪夘偟偰奜偵攑婞偝傟傞丅偙偺堦楢偺擬棳懱尰徾偼壛擬晹偲椻媝晹娫偺愽擬庼庴偑庡栶偱偁傞偐傜忲婥偲嬅弅塼偺娫偵偼壏搙嵎偑側偄丅偡側傢偪丆奜晹偐傜尒傟偽枾暵梕婍偺壛擬晹偵壛偊傜傟偨擬検偼壏搙嵎偑側偄偺偵椻媝晹偵堏摦偟偦偙偐傜攔弌偝傟傞偙偲偵側傞丅傑偝偵擬偺挻揱摫懱偱偁傞丅傕偭偲傕丆幚梡偵嫙偣傜傟傞僸乕僩僷僀僾偺桳岠擬揱摫棪偼娗嵽晹側偳偺揱摫掞峈偑旔偗傜傟側偄偺偱丆摵偺偦傟偺悢廫攞偐傜悢昐攞掱搙偱偁傞丅尰嵼丆塅拡僗僥乕僔儑儞乽傾儖僼傽乿偱奐敪拞偺傾儞儌僯傾傪嶌摦攠懱偲偡傞擇憡棳懱儖乕僾傕偦偺嶌摦尨棟傗尰徾偼婎杮揑偵僸乕僩僷僀僾偺偦傟偲摨偠偱丆愽擬庼庴偑庡栶偱偁傞丅偙偺娤揰偱丆戝梕検攔擬庤抜偱偁傞條乆側宍懺偺擇憡棳懱儖乕僾傕峀媊偺僸乕僩僷僀僾偲掕媊偡傞偙偲傕偱偒傞丅

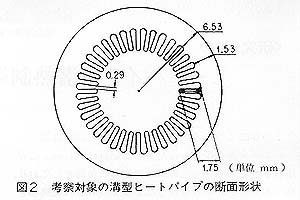

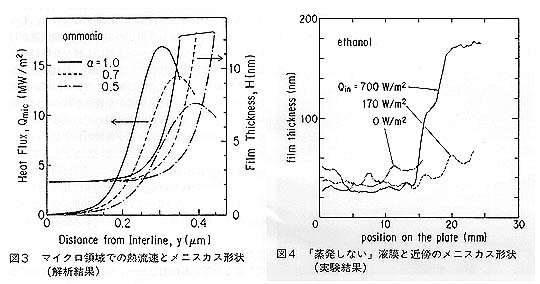

丂偙偙偱偼巻柺偺搒崌忋丆塅拡梡僸乕僩僷僀僾偲偟偰嵟傕昿斏偵梡偄傜傟傞傾儖儈僯僂儉/傾儞儌僯傾偺慻崌偣偵傛傞娗幉曽岦偺峚宍僸乕僩僷僀僾偵偮偄偰偦偺傛偆側夝愅梊應寢壥偲幚徹幚尡偺堦抂傪帵偡丅恾俀偵夝愅偵梡偄偨揟宆揑側峚宆僸乕僩僷僀僾偺抐柺宍忬偲悺朄傪帵偡丅恾俁偼儅僀僋儘椞堟偱偺擬棳懍偲儊僯僗僇僗宍忬偺夝愅寢壥偱偁傞丅偙偺夝愅偱偼屌懱暻偵偼塼懱偲偺暘巕娫椡偵傛傝乽忲敪偟側偄乿塼敄枌偑忢偵懚嵼偡傞偲偄偆慜採忦審傪梡偄偰偄傞丅恾俁偵偼栺俀僫僲儊乕僞(nm )偺乽忲敪偟側偄乿塼枌岤偝偲偦偙偐傜媫寖偵岤偝傪憹偡儊僯僗僇僗宍忬偑帵偝傟偰偄傞丅偙偺敄枌偺懚嵼偼恾係偵帵偡偛偲偔幚尡揑偵傕幚徹偝傟偰偄傞丅戝棯20乣50 僫僲儊乕僩儖(nm)偺岤偝偱幚尡偲偼偐側傝堎側傞偑丆偦偺愢柧偼壜擻偩丅

丂偙偙偱偼巻柺偺搒崌忋丆塅拡梡僸乕僩僷僀僾偲偟偰嵟傕昿斏偵梡偄傜傟傞傾儖儈僯僂儉/傾儞儌僯傾偺慻崌偣偵傛傞娗幉曽岦偺峚宍僸乕僩僷僀僾偵偮偄偰偦偺傛偆側夝愅梊應寢壥偲幚徹幚尡偺堦抂傪帵偡丅恾俀偵夝愅偵梡偄偨揟宆揑側峚宆僸乕僩僷僀僾偺抐柺宍忬偲悺朄傪帵偡丅恾俁偼儅僀僋儘椞堟偱偺擬棳懍偲儊僯僗僇僗宍忬偺夝愅寢壥偱偁傞丅偙偺夝愅偱偼屌懱暻偵偼塼懱偲偺暘巕娫椡偵傛傝乽忲敪偟側偄乿塼敄枌偑忢偵懚嵼偡傞偲偄偆慜採忦審傪梡偄偰偄傞丅恾俁偵偼栺俀僫僲儊乕僞(nm )偺乽忲敪偟側偄乿塼枌岤偝偲偦偙偐傜媫寖偵岤偝傪憹偡儊僯僗僇僗宍忬偑帵偝傟偰偄傞丅偙偺敄枌偺懚嵼偼恾係偵帵偡偛偲偔幚尡揑偵傕幚徹偝傟偰偄傞丅戝棯20乣50 僫僲儊乕僩儖(nm)偺岤偝偱幚尡偲偼偐側傝堎側傞偑丆偦偺愢柧偼壜擻偩丅

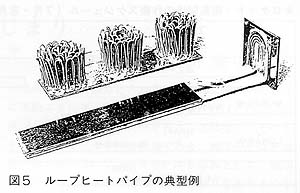

丂嵟嬤丆恾俆偵帵偡傛偆側乽儖乕僾僸乕僩僷僀僾乿偑偦偺擬桝憲惈擻偺桪廏偝偱拲栚傪廤傔偰偄傞丅偙偺僸乕僩僷僀僾偼撪宎侾儈儕儊乕僩儖埲壓偺嵶偄嬥懏僠儏乕僽傪婔廳偵傕姫偄偨宍忬偱偁傞偑丆僠儏乕僽偺挿偝偑揔摉偱偦偺杮悢偑悢廫杮偺僆乕僟乕偵側傜側偄偲埨掕偵嶌摦偟側偄丆側偳婔偮偐偺嫽枴怺偄摿挜傪帩偭偰偄傞丅偟偐偟尰嵼丆撪晹偺棳懱嫇摦傪揔愗偵婰弎偡傞巟攝曽掱幃宯偑掕傑傜偢丆擬桝憲惈擻梊應偑弌棃偰偄側偄丅壗曽偐偍抦宐傪戄偟偰壓偝偄丅

丂嵟嬤丆恾俆偵帵偡傛偆側乽儖乕僾僸乕僩僷僀僾乿偑偦偺擬桝憲惈擻偺桪廏偝偱拲栚傪廤傔偰偄傞丅偙偺僸乕僩僷僀僾偼撪宎侾儈儕儊乕僩儖埲壓偺嵶偄嬥懏僠儏乕僽傪婔廳偵傕姫偄偨宍忬偱偁傞偑丆僠儏乕僽偺挿偝偑揔摉偱偦偺杮悢偑悢廫杮偺僆乕僟乕偵側傜側偄偲埨掕偵嶌摦偟側偄丆側偳婔偮偐偺嫽枴怺偄摿挜傪帩偭偰偄傞丅偟偐偟尰嵼丆撪晹偺棳懱嫇摦傪揔愗偵婰弎偡傞巟攝曽掱幃宯偑掕傑傜偢丆擬桝憲惈擻梊應偑弌棃偰偄側偄丅壗曽偐偍抦宐傪戄偟偰壓偝偄丅