| - Home page |

| - No.288 目次 |

| 特集 第5回宇宙科学シンポジウム |

| - 宇宙科学ミッションの新しい出発 |

| - 特集によせて |

| - 将来計画 |

| - 宇宙科学を支えるテクノロジー |

| - JAXA長期ビジョンと宇宙科学 |

| - 編集後記 |

| - BackNumber |

次期月探査計画

固体惑星探査のゴール,理解するべき目標として,我々の地球や火星など地球型惑星の起源と進化の解明を掲げています。その目標に対する具体的な対象として,始原小天体探査,および地球型惑星の内部構造探査を提唱しています。地球型惑星の原材料物質の探査と,月,火星へと続く地球型惑星探査です。月は天体形成後に内部の分化過程を経ているものの地球・火星に比べて大きさが小さく熱源が少ないので,単純な地殻・マントル分化過程を経たのみで内部活動を停止し,今もそのまま保存されていると考えられています。従って月の内部構造探査は,地球型惑星の内部構造進化の初期過程を明らかにするのに役立ちます。また表面にたくさんのクレータが見られ,惑星集積後期過程の隕石重爆撃の歴史を表面にとどめているため,惑星集積後期過程を明らかにする対象として絶好です。

我が国の月の科学探査は,地球型惑星としての月の起源と進化を解明するため,まず月の全体の組成と内部構造を明らかにすることから探査を開始しています。

| (1) | リモートセンシングによる表層物質の同定, |

| (2) | ネットワーク月震観測による内部構造の決定, |

| (3) | 典型的な地質構造地形の地質学精査, |

| (4) | 月の岩石試料を地球に持ち帰ってその岩石の年代学研究を行うこと |

地質構造学的に,直接着陸して探査すべき月面上の地域・地形は4種類あると考えられます。地殻深部物質が露出している

| (1) | 中央丘型クレータ,巨大隕石衝突で深いマントル物質が露出している |

| (2) | 南極エイトケン盆地など地殻の薄い地域,高地の岩石を同定するための |

| (3) | 裏側の典型的高地地域,大きなクレータが分布し高度差が大きく険しい地形の |

| (4) | 極域を地質精査し, |

|

|---|

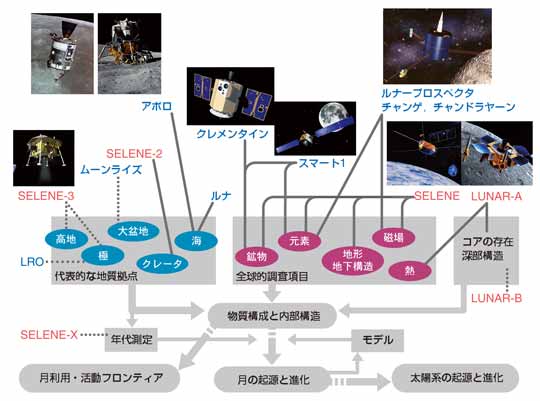

| 図 月科学ロードマップ。 これまでの月科学探査の歴史と次期月探査計画の位置付けを表す。 アポロ(米),ルナ(旧ソ連),クレメンタイン(米),ルナープロスペクタ(米), スマート1(欧)は既実施。SELENE(日)とLUNAR-A(日),チャンゲ(中国), チャンドラヤーン(インド),LRO(ルナーリコネッサンスオービター, 米の新政策月探査一号)は打上げ準備中。 ムーンライズ(米)は審査中の衛星計画で,月岩石を持ち帰る構想。 LUNAR-B(日)は次期月探査構想中にあるもので,多点ペネトレータ 月震観測により月深部構造を明らかにする。 |

私たちのワーキンググループでは,月面に着陸して直接地質探査するための科学観測機器の開発と,2週間の寒い月の夜を越して科学成果を挙げることを可能にするための越夜技術の開発を行っています。近い将来,「月惑星表面探査技術ワーキンググループ」と協力して月表面に到達し,科学探査を行いたいと考えています。

(次期月探査計画検討ワーキンググループ)