| - Home page |

| - No.278 目次 |

| - 宇宙科学最前線 |

| - お知らせ |

| + ISAS事情 |

| - 科学衛星秘話 |

| - 内惑星探訪 |

| - 東奔西走 |

| - いも焼酎 |

| - 宇宙・夢・人 |

| - 編集後記 |

| - BackNumber |

「ようこう」(SOLAR-A)の停波,運用終了

|

|---|

| 「ようこう」と軟X線望遠鏡で撮影した太陽 |

「ようこう」は1991年8月30日,宇宙科学研究所の鹿児島宇宙空間観測所からM-3SIIロケット6号機により打ち上げられた。日米,日英米の国際協力で製作されたX線望遠鏡とX線分光計を含む4種類の科学観測装置により,太陽コロナとそこで起こる太陽フレアをほぼ連続的に観測してきた。そして太陽コロナがさまざまな時間スケールで激しくダイナミックに構造を変えていること,フレアなどの爆発現象が太陽コロナ中の「磁気リコネクション」現象であることを,世界で初めて観測的に疑問の余地なく示すという画期的な成果を筆頭に,数多くの科学成果を生み出してきた。

当初想定されていたミッション寿命3年を超えた時点でも,衛星およびすべての搭載科学観測装置がすこぶる健全な状態であり,結果として10年3カ月の長期にわたって科学運用を継続することができ,太陽活動周期の1周期(約11年)をほぼカバーした世界初の太陽観測衛星となった。この間,軟X線望遠鏡が取得した太陽画像は600万枚を超え,硬X線望遠鏡が検出した太陽フレアは3000例を上回った。これらの太陽観測データはインターネットに乗って世界中を駆け巡り,リアルタイムで太陽活動を監視する最適なデータの一つとして国の内外で広く使われるとともに,世界中の太陽研究者によって貴重な科学データとして活用されてきた。(『ISASニュース』2003年新年号の「ようこう」特集参照)

しかし,運用の長期化に伴い,各種部品の性能劣化が目立つようになった。とりわけ運用9年を経過した2000年秋からは,姿勢制御系の各種センサ/アクチュエータの劣化の進行により,これに対処するため複雑で困難な衛星運用を余儀なくされるようになっていた。そして2001年12月15日,南太平洋上空で金環日食帯に「ようこう」が突入するという状況に直面し,通常の姿勢制御を中断して待機姿勢に移行する過程で,衛星が予期せぬ回転を始めてしまった。太陽指向姿勢を失った結果,太陽電池パドルの発電量および搭載蓄電池の充電量の減少を来し,観測機器の電源が遮断され,科学観測が中断されるに至った。

科学観測を再開するためには,搭載蓄電池を充電し,その電力を用いて太陽指向姿勢を回復する必要がある。衛星はスピン状態に陥っており,太陽電池パドルの発電量が下がっているので,消費電力を最小化する措置を取り,スピン状態(軸方向,周期)の変化により搭載蓄電池の充電が可能となる条件が整うのを待つこととした。この間,太陽電池パドルに日照があるときには衛星としての最低限の機能を発揮させることができたので,衛星状態監視のための最小限の運用を継続してきた。

残念ながら,2年間にわたって搭載蓄電池の充電を再開できる条件が整わなかったこと,また衛星の軌道高度が落ちてきており,仮に科学観測が再開できたとしても「ようこう」の大気圏再突入までの期間はたかだか3年程度と見積もられることから,このたび,断腸の思いで科学観測再開の追求を断念することとした。

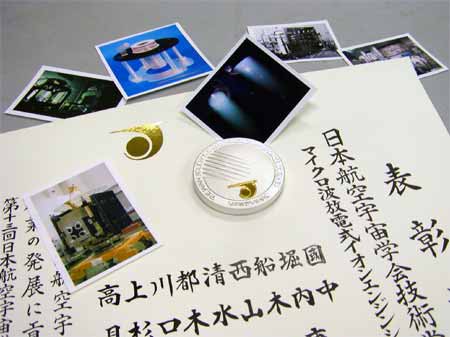

4月21日,この経緯と状況を宇宙開発委員会に報告,了承を得て,4月23日「ようこう」最後の運用として,電波発信停止作業を行った。運用終了後,「ようこう」プロジェクトを成功に導いた小川原嘉明名誉教授(前「ようこう」衛星主任)を囲み,ご苦労さん会を開いた。振り返ってみると,衛星の提案から運用終了までほぼ20年もの長きにわたって,「ようこう」は我々の生活の中心に座っていた。思い出話は尽きなかったけれど,長寿を飾った衛星だけに,「お通夜」に付きものの湿っぽさはまったくなかった。

「ようこう」10年有余の科学運用で取得された観測データは,今もなお,世界中の太陽研究者により貴重な研究資料として活用され続けている。このデータベースを引き続き維持・管理してさらなる成果を得るとともに,データ解析ツールを次期太陽観測衛星SOLAR-B(2006年度夏季打上げ予定)に引き継ぐこととする。

皆さん,本当にご苦労さまでした。

|

|---|

| 最後の運用を終えて NEC航空宇宙システム(株)木村雅文氏撮影 |

(小杉 健郎)

|

|

|---|