No.254

2002.5

ISASニュース 2002.5 No.254

ISASニュース 2002.5 No.254

No.254 |

ISASニュース 2002.5 No.254

ISASニュース 2002.5 No.254

|

|

|

|---|

|

第9回実験宇宙惑星科学への微小重力利用東北大学大学院理学研究科 地球物質科学科 塚 本 勝 男同じ宇宙という言葉を使っていても,宇宙科学や惑星科学と微小重力科学とのつながりは非常に薄い。もともと前者は,宇宙空間での観測を主体とした研究,あるいは惑星内部や惑星間物質の研究であるのに対して,後者は微小重力を道具とした多種多様な研究を示すことが多い。歴史的に見ても全く異なる経歴をもつ研究と言えよう。ところが,最近両者の間に少しは橋渡しが出来るような状況が生まれつつある。これまで天文学的な手法や観測が主であった宇宙科学,あるいは,地球にもたらされる隕石や宇宙塵の研究が主流だった惑星科学でも,観測手段や分析方法の発達にともなって,宇宙空間に存在する物質が具体的に明らかになってきている。一方,これらの物質の再現実験も長い歴史をもっている。例えば,コンドリュールといわれる隕石中に多数含まれている直径2,3ミリのオリビンの球状結晶。この特有な組織(図1)を実験的に再現しようという試みは,20年余り前からNASAなどの資金援助で開始されていた。それにも関わらず,その結晶組織の完全な再現はつい最近になるまで行えなかった。

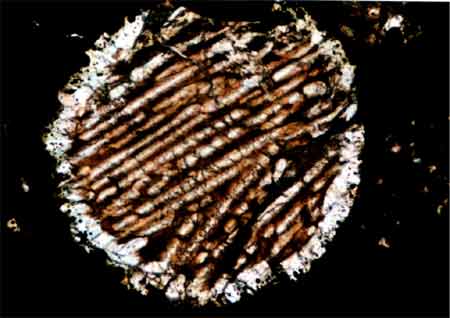

図1 隕石中に含まれるコンドリュールの偏光顕微鏡写真。 直径約2mmのオリビンの球状結晶。 外周のリム部もバー状組織も結晶学的な方位が全て同じ。 この組織の再現は,微小重力実験で初めて可能となった。 いくつかの理由を挙げることが出来るが,微小重力科学とのつながりが皆無であったことにも起因する。つまり,宇宙空間での物質形成は,本来,微小重力実験の特徴である,無容器,無対流,無沈降の場での現象であるにもかかわらず,再現実験は重力環境で行われ続けてきた。そのため重力下での結晶化に特徴的な,容器壁の影響や不均質核形成に妨げられて,大きな過冷却をつけた融液からの結晶化実験ができなかった。 これに対して,我々は宇宙研の浮遊実験装置やNASDAの航空機を利用した浮遊・微小重力実験を行ってきた。その結果,これまで不可能であったコンドリュール組織の完全な再現が可能となったのである。速度論的にもコンドリュール形成が星雲の冷却速度に比例するようなゆっくりした現象でなく,融点から数百度さがった高過冷却融液からの急速な結晶化の結果であることを明らかにしている。 この惑星間物質を微小重力空間で積極的に再現しようという研究は,幸い日本がアメリカをリードしている。しかし,ドイツでは宇宙塵の微小重力での合成実験が始まっている。アメリカでも,浮遊装置を利用した隕石物質の合成実験が始まっている。このことは,宇宙惑星科学と微小重力科学とのつながりが今後益々深くなることを物語っていよう。 (つかもと・かつお) |

|

|---|