No.245

2001.8

ISASニュース 2001.8 No.245

ISASニュース 2001.8 No.245

No.245 |

ISASニュース 2001.8 No.245

ISASニュース 2001.8 No.245

|

|

|

|---|

|

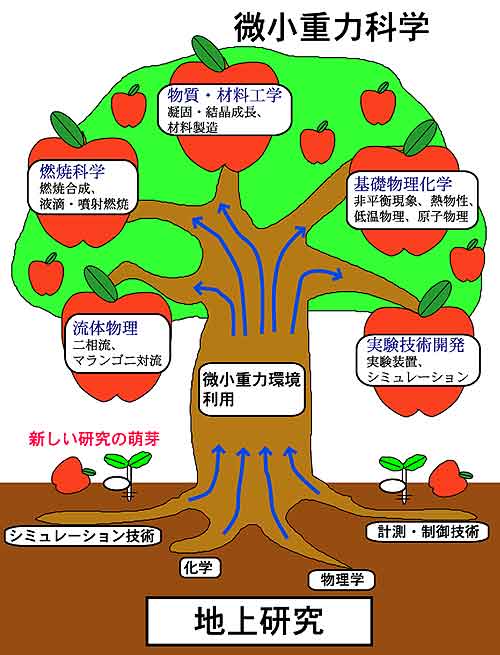

第1回リンゴは落ちて何処へ行く?稲 富 裕 光宇宙科学研究所の一部門である宇宙基地利用研究センターは,様々な重力環境利用に関する研究の発案およびその育成を積極的に行ってきました。そして当センター自らも,落下塔での短秒時の自由落下や,力環境の創出により,重力が様々な物理化学的,生理学的現象にどのような作用電磁気力,超音波,クリノスタットなどによる模擬的な微小重力環境,また遠心機による過重を及ぼすかを広く探索してきました。このシリーズでは,宇宙環境利用の中でも微小重力科学分野を中心に,専門家の方々に興味深いトピックスを毎回紹介して頂くことにします。今回はトピックスへの扉を開く役割のみを果たしたいと思います。 我々が通常用いる熱力学では,地上重力程度ではそのポテンシャルエネルギーの寄与は無視して議論されることが殆どです。しかし,例えば相転移のように熱的ゆらぎが流体力学的な擾乱に強く影響を受けると考えられている現象においては,その理解には温度,圧力等の熱力学的量に加えて重力を考慮する必要があります。 微小重力環境における研究は流体を主な対象とし,その目的は主に次の3点に集約できるでしょう。

1)物性値の取得 研究分野で分類すると

物質・材料工学(凝固・結晶成長,材料製造など) が主に挙げられます。 ちなみに,これらの分類は便宜的なものであり,実際にはそれらが複合的に関連する事例が数多く見られます。そして,微小重力実験の実施には地上実験に比べて多くの制約があるため,実験のための技術開発やシミュレーションの実施も重要な工学的研究課題です。 数年前までは,微小重力科学は新素材や極限環境といったややもすると“浮わついた”キーワードを伴ってクローズアップされてきました。しかし,現在は地上研究を踏まえた“地に足がついた”研究が積み重ねられています。その背景として,従来はスペースシャトルや宇宙ステーションの利用でなければ実現できないとされてきた研究対象の一部を,技術及び理論の発展により地上実験で取り扱うことが可能になってきたことが挙げられます。落下塔,航空機,そして研究室規模の落下塔の利用が研究者にとってより身近になっており,地上での微小重力科学研究の成果の蓄積が今後一層加速されることでしょう。そして,宇宙空間はいわゆる“重力暗室”として理想的な場を提供する切り札であることは疑う余地はありません(高い賭け金が必要かも知れませんが)。 ニュートンがその名を有名にした果物,リンゴは木から落ちて何処に行ったのでしょうか? それは科学を発展させる種になり,そこから生えた芽が今や巨木となっています。その巨木が地上研究の成果やニーズを吸い上げて微小重力科学という花が咲き,たわわに実がなり,それが再び地上へ落ちて新たな種蒔きへと繋がっていく。このようなサイクルを繰り返して科学研究が発展していくことを願ってやみません。 (いなとみ・ひろみつ)  |

|

|---|