第17回

多層膜反射望遠鏡による太陽コロナ観測

永 田 伸 一

宇宙には文字通り「星の数」ほどの天体がありますが,表面さらには内部の物理状態を直接観測できる恒星は,太陽のみです。精密な観測と理論の比較が可能なため,太陽は天体物理学の「実験室」に相当するとも言われ,中でも「太陽コロナ加熱問題」は,天文学以外の広範な分野からも盛んに研究がなされている天体物理学の重要課題です。

「コロナ加熱問題」を簡単に要約すると次のようになります:太陽の表面温度は,約6000度ですが,その外層には100万度以上の高温プラズマが広がっています。一見すると,熱源(太陽表面)より3桁も高い温度に上空大気が保たれており,熱力学第2法則に反しています。しかし,第2法則を破ることは不可能ですから,熱以外の形でエネルギーは移送され,コロナ中で熱化(散逸)が起っているはずです。この,エネルギー移送,散逸現象を「コロナ加熱」と呼んでいます。コロナ加熱には,磁場が基本的な役割を果たしていることが分かっていますが詳細は未解明です。この磁気的な加熱機構は他の天体現象でも機能している可能性があるのです。

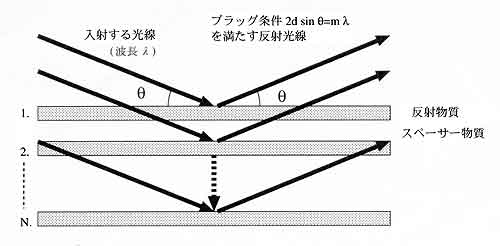

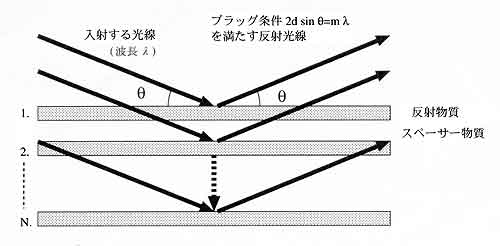

コロナの高温希薄なプラズマからは,様々な波長の輝線が放射されています。輝線強度はプラズマをなすイオンの電離状態に強く依存するため,輝線観測からプラズマの診断が出来ます。従って,特に輝線の豊富な極紫外領域(波長が100〜300Å (オングストローム))での観測は,太陽コロナの物理状態を調べる有効な手段となります。ところで,反射も屈折もし難い極紫外線は,通常の光学系では集光,結像が難しくなります。しかし,近年の微細加工技術の進展により,原子レベルの厚みの制御が可能になり,任意の格子定数をもつ人工的な結晶構造を作り出せるようになりました。「ブラッグ反射」を示す人工結晶構造「多層膜」は,極紫外観測を容易にしました。さらに,多層膜反射鏡は,分光フィルターでありかつ反射鏡として機能するため,従来の分光観測では難しい広視野,高時間分解能の観測を可能にします。

多層膜反射鏡の原理

我々は,この多層膜反射鏡の特性を生かし,コロナ加熱の素過程として有力視されている「磁気リコネクション」に伴って発生が期待される高速ジェットの検出を試みました。180万度のプラズマから放射される鉄の13階電離イオンFeXIV 211Åの輝線に対し,フィルターバンドの中心を約±1Åずらした,一組のフィルターバンド幅の狭い多層膜反射鏡でコロナを撮像し,画像の強度比から速度を求めるという発想です。XUV Doppler Telescope(XDT)と名付けられた望遠鏡は,1998 年1月に観測ロケットで打ち上げられ,5分間の観測で,合計14枚の画像の取得に成功しました。限られた時間の観測では,ジェット検出には至りませんでしたが,今までにない高精度の多層膜反射鏡により,コロナの速度,温度構造の精密測定を行うことが出来ました。

|

ISASニュース 2000.9 No.234

ISASニュース 2000.9 No.234

ISASニュース 2000.9 No.234

ISASニュース 2000.9 No.234