No.231

2000.6

ISASニュース 2000.6 No.231

ISASニュース 2000.6 No.231

No.231 |

ISASニュース 2000.6 No.231

ISASニュース 2000.6 No.231

|

|

|

|---|

|

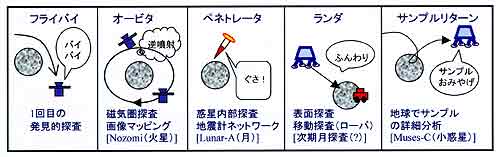

第3回惑星探査と探査機の形齋 藤 宏 文(1) 惑星探査のタイプ 図1 惑星探査のタイプ

探査を行う対象の惑星や,科学目的に応じてさまざまなタイプの惑星探査が行われています。図1には,それをまとめています。 惑星のそばを1回だけ飛行するのがフライバイミッション(flyby mission)です。観測チャンスも短く,惑星探査の初期の頃に行われて,現在ではあまり行われていません。もっと詳しく惑星を観測するには,惑星の周回軌道にに入るよう探査機のエンジンを噴射させるオービターミッション(orbiter mission)が適しています。宇宙研の火星探査機“のぞみ”もこのタイプです。惑星の上空から広域の画像を撮って惑星の全体像を理解したり,周辺の磁場や粒子観測をします。 しかし,オービターでは惑星の内部や表面の詳しい観測はできません。惑星の内部の様子を知るには,ぺネトレータ(penetrator)と呼ばれる地表に向かって落下させて突きささる貫入型の観測器が適しています。これを惑星全体に数本打込んでネットワークにして,地震の波の伝わり方を測定したりして,惑星の内部構造を調べます。ぐさっとささる時に壊れないように堅固な構造にしたり,地中から通信する技術が重要です。宇宙研では「LUNAR-A」が月にぺネトレータを打込みます。 惑星の表面を調査するには,エンジンを逆噴射させながらふわっと着陸するランダーが適しています。アポロ月着陸船は有人のランダーでしたし,日本のSELENEミッションでもランダーが計画されています。最近では,火星ランダーが各国で注目されています。惑星の石や土壌のサンプルを採取して地球に帰還させることができれば,もっと詳しい種々な分析が地球で人間の手によって行えます。これがサンプルリターンミッションです。宇宙研の「MUSES-C」では,小惑星のサンプル採取を狙っています。

(2) 探査機の形

(1)では惑星探査にどのようなタイプのものがあるか説明してきました。ではその惑星探査を行う探査機の形はどのように決まっているのでしょうか。

図2には宇宙研の惑星探査機として,「さきがけ」(ハレーすい星)「MUSES-C」(小惑星)の外観を示しました。惑星探査機の外観を主に決めるのは, 「さきがけ」は,スピン安定の探査機でした。探査機自身がこまのようにゆっくりまわっている事で,その姿勢を保っています。スピン安定方式では搭載機器が比較的小型ですみ,またプラズマ粒子や電波観測に適している利点があります。「さきがけ」ではスピン軸を黄道面(地球の公転軌道を含む平面)に垂直にして,地球方向にパラボラアンテナを向け,円柱形胴体に貼った太陽電池によって発電をしていました。 一方,MUSES-Cでは小惑星に接近して,姿勢と速度を小惑星表面に微調させてそのサンプルを採取します。又,大電力を発生してこれを推力に変換するイオンエンジンを用いて小惑星へ向うため,大型太陽パドルを太陽方向へ,イオンエンジンを決められた方向へ,常に指向させて飛び続ける事が必要です。これらの必要性からMUSES-Cでは三軸姿勢安定方式をとっています。直方体の各面に,サンプラー,イオンエンジン,パラボラアンテナ等を配置して,面の方向性を最大限に利用しています。 (さいとう・ひろぶみ) |

||||||||||||||||

|

|---|