| - Home page |

| - No.226 目次 |

| - 新任のご挨拶 |

| - 研究紹介 |

| - お知らせ |

| - ISAS事情 |

| - 送る言葉 |

| - 宇宙を探る |

| - 東奔西走 |

| - 学びて時にこれを習う |

| - いも焼酎 |

| - BackNumber |

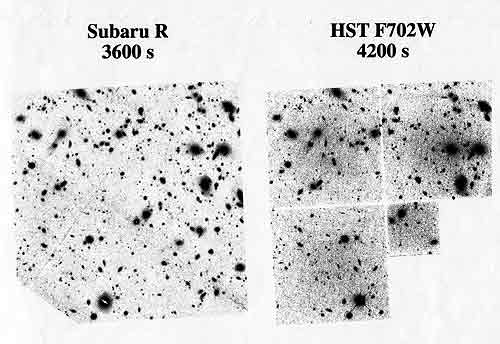

すばる望遠鏡が見始めた宇宙

国立天文台ハワイ観測所 海 部 宣 男

はじめに:すばる望遠鏡の状況

1999年1月にファーストライトを迎えたすばる望遠鏡は,早期にその高性能を証明したが,システムとしてはその後も山なすバグやトラブルを迎えねばならなかった。それらを克服しながら調整が進み,昨年末には4つある焦点の立ち上げをほぼ終えた。最大の技術課題であった8.2メートル主反射鏡の能動制御は現在完璧に動作し,所期の精度を十二分に達成している。望遠鏡として天体を追う指向追尾駆動も,満足すべき精度に達した。9月には紀宮清子内親王ほか,西田宇宙研所長など日米から多数の賓客をお迎えして,盛大な「完成記念式典」を行った。この間,限られた機能の試験観測装置によるものではあるが,かなりハイレベルの科学的成果が相当数生まれ,国際的にも反響を呼んだ。そうした成果は,10編の「ファーストライト論文」として,2000年2月発行のPASJ(VOL.52, NO.1)に一挙掲載される。さらに数編の論文が準備中である。以上のようにすばる望遠鏡は,その建設においては既に大きな成功を収めたと言える。しかし本格的なサイエンスは,これからである。本観測に用いられる正規の観測装置群の試験・立ち上げは,やっと1999年末から始まった。オペレーションやデータ解析をはじめ,すばる望遠鏡をシステムとして完成の域に高め,「ホトケさんに魂を入れる」べき年が,2000年である。2000年後半には共同利用を含む本観測がスタートし,いよいよ科学成果が本格的に出始めることになる。

試験調整段階にあるすばる望遠鏡だが,本欄は「研究紹介」ということでもあり,上記の試験的観測から得られた科学的成果の一部を概観することにしたい。なおファーストライトの具体的状況や望遠鏡の性能に関しては『物理』1999年4月号にまとめたので,興味をお持ちの方はご参照願いたい。

オリオン星雲の星生成領域

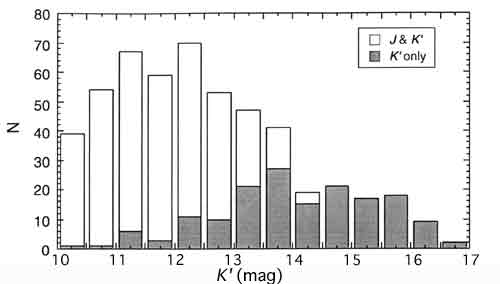

すばると赤外線カメラCISCOによるオリオン星雲のファーストライトイメージ(Jバンド=波長1.25ミクロン,K'バンド=波長2.15ミクロン,水素輝線バンド=波長2.12ミクロンの,3色のイメージの合成)には,豊かな発見が隠されていた。すばる望遠鏡の初期性能とともにファーストライト論文の一つとして出版される(N. Kaifu et al., PASJ, Vol.52, No.1)。まず,小質量星が多数検出された。K'バンドで13.5等級より暗い100個あまりの星はJバンドではほとんど検出されず,若い褐色矮星であろうと考えられる。516個の星についての輝度分布関数(図1)は,そうした若い褐色矮星がオリオンのような大質量形成領域で多数生成されていることを,初めて示したものである。また水素分子輝線のイメージでは,新しい星生成構造が多数発見された。原始星が吹きだす高速ガス流が形成した双極星雲と思われる天体も複数ある。さらに水素分子輝線では,大質量星生成の場であるIRc2*の「宇宙うに」のような美しい構造が詳細に捉えられた。分子雲に突入する激しい恒星風が作る針状の衝撃波構造については,なおIRCSなど本格的観測装置による詳細な観測が期待される。

図1 オリオン星雲のK'バンド観測から得られた輝度分布関数。

K'等級13.5より暗い(右側)は,ほぼ褐色矮星であろう。

(N. Kaifu et al., to be published in PASJ,Vol.52, No.1)

以上のような豊かな新情報を含む画像は,「すばる」の可能性の大きさを示した。京大舞原グループ製作のCISCO(ナスミス焦点用の赤外分光器OHSの一部をカセグレン焦点での試験観測に転用)の活躍,大気条件に恵まれたこととともに,分解能0.3秒角のシャープなイメージが物語るすばるの結像能力,それに大集光力の威力である。

| IRc2 | オリオン星雲中の赤外線源の一つ。太陽の30倍の質量を持つ原始星(の集団?)。太陽の10万倍もの放射を出していると考えられたこともあり,謎が多い。 |

|---|