(稲谷芳文)

|

|

|---|

| - Home page | |||||||||

- No.211

| - 研究紹介 | - お知らせ | +ISAS事情 | - 火星探査入門 | - 東奔西走 | - 宇宙輸送のこれから | - いも焼酎 | - BackNumber | |

(稲谷芳文)

|

|

|---|

| - Home page | |||||||||

- No.211

| - 研究紹介 | - お知らせ | +ISAS事情 | - 火星探査入門 | - 東奔西走 | - 宇宙輸送のこれから | - いも焼酎 | - BackNumber | |

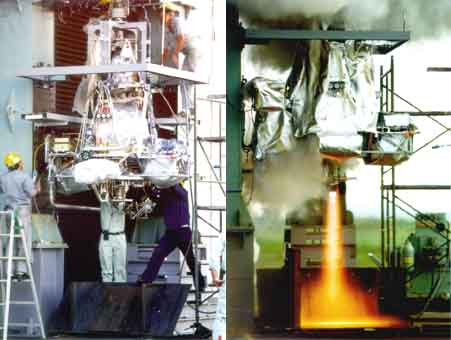

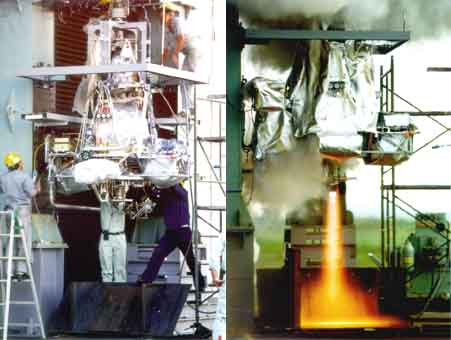

1990年から始まったATREXエンジンの試験は,今回の試験で合計49回になった。1994年度までの燃焼試験では,主にチップタービン/ファン,燃焼器および燃焼器内熱交換器の特性およびエンジン性能の評価を行い,1995年から特にプリクーラの特性およびこれによるエンジン性能の評価に重点を置いて研究を進めてきた。プリクーラは,ファンの前方に装着され,大気中の空気を取り込み冷却することによって空気の密度を増し,空気流量を増加し(推力の向上),また,中間冷却効果によるファンの圧縮仕事の低減(比推力の向上)によって,エンジンの性能を向上するためのATREXエンジンンで最も重要なコンポーネントである。

今回試験したプリクーラは第三世代のもので,設計は飛翔型に近い形態で,高性能でかつ軽量化に主眼が置かれている。また,チューブの接合部からの漏洩を無くすための製作技術にも慎重な配慮が払われた。また,試験設備にもいくつかの改善が施され,液体水素の供給タンク容量を約3倍に増し,推力計測架台を更新し,テストスタンドの操作系統の光ファイバー化による簡素化と安全性の向上が図られた。

試験は,2回の台風の合間を縫って9月14,17,18,21および22日に合計5回行い,プリクーラに関する貴重なデーターが得られた。プリクーラにとって最も条件の悪い高温多湿(湿度80〜93%)の天候の中で試験を行ったため,プリクーラへの着霜はかなり激しいものであったが,エンジンは予定した時間を運転できた。この着霜に関しては,台風による異常な高温多湿によるものではあったが,今後さらに改善する必要がある。

今回の試験では,台風による悪天候の中,国内外から多数の見学者が,能代ロケット実験場に来場され,ATREXエンジンの燃焼試験を見学を兼ねて,17日には将来のスペースプレーンに関するワークショップが開催された。国内では,航空宇宙技術研究所から8名,宇宙開発事業団から4名,国外では,NASAルイス研究所から2名,フランスONERAおよびSEP社,米国パーデュー大学からそれぞれ1名の方々が来場され,ATREXエンジンに対する理解を深められたことは有意義であった。

今回のプリクーラーの開発研究に当たって,NEDOの受託研究「新規産業創造型提案」経費によるご支援を頂いたことに感謝します。

(棚次亘弘)

|

|

|---|

| - Home page | |||||||||

- No.211

| - 研究紹介 | - お知らせ | +ISAS事情 | - 火星探査入門 | - 東奔西走 | - 宇宙輸送のこれから | - いも焼酎 | - BackNumber | |

成層圏のオゾン密度の観測を主目的とした68号機は9月7日,69号機は8日の11時に,鹿児島宇宙空間観測所から発射された。前線の通過で烈しかった雨も7日の朝には止み,好運にもロケットは雲の切れ間の青空に吸い込まれて行った。両機ともに,飛翔は正常で,68号機は高度55Kmから,69号機については57Kmから5Kmまでのオゾン密度,風向,風速および気温の観測データを得ることが出来た。

昨年,同時期に打ち上げられた66号機と67号機では到達高度がそれぞれ50Km,52Kmと低かったので,その原因を検討した結果,ロケット外壁の赤色フィルムであるとの結論になり今回は赤色塗装に変更した。

昨年からMT-135の打上げは観測所の職員に主体的に行ってもらうことになった。そのため,8月4日〜6日に相模原で行われたかみ合わせ試験にも参加してもらっている。それ故今年は二回目であり細かい作業に慣れてきたのは心強かった。

平成2年より開始された観測は,平成8年までは高度40〜45Kmの領域で年2%のオゾンの減少を示している。減少の原因をフロンとするには減少率が予想値よりも大変大きい。昨年の観測ではオゾンが逆に増加していた。一昨年から太陽活動が活発になってきているので,それまでのオゾンの減少分のフロンによる寄与を見積るためには,今後数年の観測が必要であろう。

(中村良治)

|

|

|---|

| - Home page | |||||||||

- No.211

| - 研究紹介 | - お知らせ | +ISAS事情 | - 火星探査入門 | - 東奔西走 | - 宇宙輸送のこれから | - いも焼酎 | - BackNumber | |

1998年度第2次大気球実験は,8月24日より9月12日まで三陸大気球観測所において実施された。実験開始当初は雨が一週間も続き予定期間に全ての気球実験ができるか危ぶまれたが,BT1型1機,BT5型1機,B30型1機,B50型1機及びB120型1機の予定した5機の気球を全て放球することができた。

B30-67号機は,クライオサンプリング法による成層圏大気の各高度での採集に成功し,試料容器は完全な形で回収された。採集された試料を分析することによって,成層圏における大気循環の年々変化や光化学反応過程の解明が期待される。

B50-4号機は,惑星探査計画の一環としての小型の再突入カプセルを高度38kmより分離,高度10kmでパラシュートを開傘させ緩降下させる実験を行った。降下中のカプセルの運動や空気力学的特性及び開傘特性のデータが取得でき,カプセル開発における重要な工学的課題の検証がなされた。

B120-3号機は,新規に開発された口径50cmの望遠鏡システムと波長150ミクロンの遠赤外線アレイセンサーを搭載して,星間物質及び系外銀河の観測を行ったが,センサー系の不具合で目標の一部の観測に留まった。望遠鏡システムは正常に動作しており,今後観測例の少ないこの波長帯での重要な観測が行われることが期待される。

BT1-2号機は,新開発された軽量・小型の測定器を用い成層圏二酸化窒素の高度分布の観測を行った。二酸化窒素はオゾン破壊物質であると同時にフロンとの関連ではオゾン破壊抑制物質でもあり,今後二酸化窒素の挙動を機動的に観測できる目途が立った。

BT5-16号機は,2台の観測器でオゾンの吸収による太陽紫外線強度の観測に成功した。2台の観測器は巻下げ機で100ɗ離し,上部と下部のゴンドラの揺れの違いによる観測精度への影響を調べる実験も合わせて行った。

一昨年より始めたヘリコプターを用いた気球本体の回収もシステム的に確立され,今年度は大型気球全ての回収に成功した。

(山上隆正)

|

|

|---|

| - Home page | |||||||||

- No.211

| - 研究紹介 | - お知らせ | +ISAS事情 | - 火星探査入門 | - 東奔西走 | - 宇宙輸送のこれから | - いも焼酎 | - BackNumber | |

月への接近の前後に,搭載カメラの機能試験のために,月面の写真撮影を行った。この画像は,「のぞみ」のホームページ(http://www.planet-b.isas.jaxa.jp/)に公開されている。下の写真は,そのうちの一枚で,「のぞみ」が,スイングバイ後,約2万4000kmの地点から撮った月の裏側の写真で,地球からは,直接,見ることのできないものである。

(中谷一郎)

|

|

|---|

| - Home page | |||||||||

- No.211

| - 研究紹介 | - お知らせ | +ISAS事情 | - 火星探査入門 | - 東奔西走 | - 宇宙輸送のこれから | - いも焼酎 | - BackNumber | |

7月に始まった次期X線天文衛星ASTRO-Eの一次噛合せ試験も,既に2ヵ月半以上が経過しました。間もなく各サブシステムの電気噛合せ試験が終了し,いよいよミッション機器(X線検出器)や伸展式光学ベンチの取り付け,衛星側面パネルの組み付けが行なわれます。この原稿がISASニュースとして皆さんのお手元に届く頃には,衛星らしくなった状態で総合動作試験が行なわれていることでしょう。

「あすか」衛星の時は3ヵ月だった試験期間も,大型化したASTRO-E衛星では4ヵ月強という長丁場です。それでも決して余裕があるわけではなく(重量比からすれば4倍の12ヵ月くらいほしいところです),土曜日や休日を返上することもしばしばです。またフライト品の初めての噛合せということもあって,様々な不具合や検討事項も生じています。原因究明やスケジュールの遅れを取り戻すために夜遅くまで作業が続く日もありますが,今回の試験ですべての不具合を出し尽くしてしまうように,注意深く作業が進められています。

ASTRO-E衛星の製作は日米国際協力で進められており,試験にはNASAゴダード宇宙飛行センター(GSFC)やマサチューセッツ工科大学(MIT)の科学者,技術者も参加します。現場では日米の文化や生活習慣の違いを越え,衛星を成功させるという共通の目標に向かってともに全力投球しています。

(藤本龍一)

|

|---|

|

|

|---|

|

|---|