| - Home page |

| - No.289 目次 |

| - 特集にあたって |

| + プロローグ |

| - 1 国分寺のペンシル |

| - 昔の人は偉かった! |

| - 2 千葉のペンシル |

| - 3 荻窪のペンシル |

| - 4 道川のペンシル |

| - ペンシルの飛翔は私たちが撮った! |

| - 5 ベビーへ |

| - 6 後を頼むぞ |

| - お知らせ |

| - ISAS事情 |

| - 編集後記 |

| - BackNumber |

プロローグ

●AVSAの成立

1950年(昭和25年)に生研(東京大学生産技術研究所)ができたころ,それまでGHQから禁止されていた研究がいくつかありましたが,その一つが航空機の研究で,電気だとマイクロウェーブの研究でした。講和条約が成立すれば独立しますから,そういう制約が取り払われて好きなようにいろいろなものを研究できる,そういう時代が目前にあった。第二工学部にも航空関係の学科がありました。そこの先生方は,航空研究再開の機運で自分たちも何かひとつ考えようじゃないか,ということになったのでしょう。その中心になられたのが,糸川英夫先生です。

1950年(昭和25年)に生研(東京大学生産技術研究所)ができたころ,それまでGHQから禁止されていた研究がいくつかありましたが,その一つが航空機の研究で,電気だとマイクロウェーブの研究でした。講和条約が成立すれば独立しますから,そういう制約が取り払われて好きなようにいろいろなものを研究できる,そういう時代が目前にあった。第二工学部にも航空関係の学科がありました。そこの先生方は,航空研究再開の機運で自分たちも何かひとつ考えようじゃないか,ということになったのでしょう。その中心になられたのが,糸川英夫先生です。当時はコメットという航空機が飛んでいました。世の中はジェット機時代になりつつあったわけです。糸川先生は「ジェット機の研究はあまりにも差がつき過ぎているので,いまさらジェット機をやったところでたいしたことはできない」と言うのです。そこから先が,あの先生の飛躍的な発想のひらめきなのでしょう。「いっそのこと,ジェット機を飛び越えてロケットはどうだろう」と思い付かれるわけです。「ロケットを輸送の手段にするということを掲げてみたらどうだ」と関係ありそうな方々に声を掛けて勉強会を始められました。(野村民也)

生研の前身である第二工学部は,終戦時に60の講座と15万坪の敷地を持ち,創設の日が浅いこともあってパイオニア精神にあふれていた。ロケットという総合研究は,まさに生研的資質を受けた申し子のような存在だった,ということができよう。

将来の輸送機として航空機に代わる超音速で超高層を飛べる飛翔体を作ろう,という糸川英夫のこの魅力的な「ロケット機構想」に心を強くとらえられた第二工学部の若い研究者たちが,専門分野を超えて幅広く結集した。そして1953年12月の準備会議を経て,翌年2月5日,AVSAという研究グループが生研に誕生した。AVSAとは,Avionics and Supersonic Aerodynamics。つまり航空電子工学と超音速の空気力学・飛行力学を究めていこう,という新しい息吹に満ちた出発だった。

|

|---|

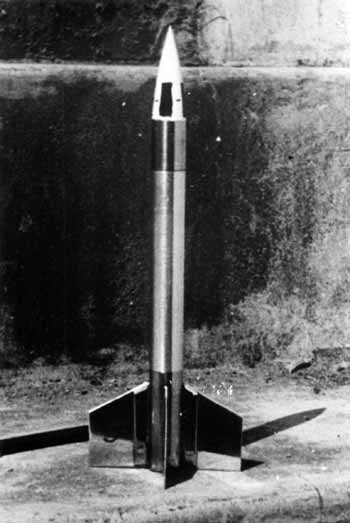

| 実験を待つペンシルロケット |

●仕込み

これに先立つ1953年10月3日,糸川は経団連の主催で講演会を開き,ロケットや誘導弾に興味のありそうなメーカーを13社集めた。それに保安庁から6名ほど,全員で40数名の出席であった。富士精密工業の戸田康明も,その講演会にいた。

上司から行ってこいと言われて糸川先生の話を聴きに行き,そこで初めて糸川先生の顔を拝見したわけです。そのときの講演は,日本でジェットエンジンの研究は遅れたけれど,ロケットはこれから日本でやってもアメリカに遅れをとらないでやれるということで,ロケットの原理から始まり空気力学や誘導関係など難しい話を聴きました。私はそれまでロケットのことは何も知りませんでしたから,会社に戻ってそのままにしていました。しばらくして上司から「糸川先生に協力して,おまえが主体になって当社でロケットを開発せよ」と言われ,大変なことになったというのが本音です。(戸田)

上司から行ってこいと言われて糸川先生の話を聴きに行き,そこで初めて糸川先生の顔を拝見したわけです。そのときの講演は,日本でジェットエンジンの研究は遅れたけれど,ロケットはこれから日本でやってもアメリカに遅れをとらないでやれるということで,ロケットの原理から始まり空気力学や誘導関係など難しい話を聴きました。私はそれまでロケットのことは何も知りませんでしたから,会社に戻ってそのままにしていました。しばらくして上司から「糸川先生に協力して,おまえが主体になって当社でロケットを開発せよ」と言われ,大変なことになったというのが本音です。(戸田)

経団連での講演の後で,糸川は数社を回りロケット開発に協力する会社を探しているが,積極的に協力を申し出るところはなかった。故松下幸之助に至っては「糸川先生,そないなもん,もうかりまへんで。50年先の話や」と,にべもなかった。

戦前糸川が勤務していた富士精密が,唯一協力することとなった。以後プリンス自動車,日産自動車を経て,現在のIHIエアロスペースに姿を変えるまで,このグループは日本の宇宙開発の核となって常に支え続けることになる。

●武豊行き

|

|---|

| ペンシルを持つ糸川英夫 |

戸田は1954年の正月早々に虎の門の火薬協会を訪ねたところ,即座に「火薬のことなら旧海軍技術将校,戦後,日本油脂に行かれた村田博士しかありません」と断言された。

戸田は早速に,村田勉の勤務する知多半島武豊の日本油脂の火薬工場に連絡し,1954年2月6日に会う約束を取り付けた。戸田は村田をひと目見て,「こりゃ几帳面そうな人だな」と思ったという。短いあいさつの後,すぐにロケット開発への協力を依頼したところ,村田は直ちに「賛成です。全力を挙げてやりましょう」と応えた。まさに打てば響くような反応だった。

当日の話し合いでは,すぐに提供できる推薬は,近距離から敵の戦車や飛行機を攻撃するロケット弾用に用いた無煙火薬で,直径9.5mm,内径2mmという中空円筒のマカロニ状のもの。長さが123mmであった。戸田は,いかにも小さいなという感じを持ったが,とにかく帰って糸川と相談しようと決心し,手持ちのカバンに数十本入れて帰京した。

東京に帰ってAVSAグループにこのマカロニを見せた。志の大きさに比べて,この「マカロニ」の小ささはどうだ。メンバーは言葉もなかった。糸川が沈黙を破った。「いいじゃないですか。費用も少なくて済むし,数多くの実験ができる。大きさにこだわっている場合ではないでしょう。すぐに実験を開始しましょう」

反論する人もいた。「でも,これじゃあ,どうやって観測機器を積むんですか」

反論を予想していたかのように糸川は畳み掛けた。「高度100km近くまで飛ばすものを作るには,さまざまなデータが必要です。データを取るには何度も飛ばさなければならない。毎回大きなものを作って飛ばせば,コストがかさみます。このちっぽけな固体燃料に合わせて小さなロケットを作るしか,当面打つ手はありませんよ」

糸川は即決した。こうして東京大学のロケット開発は,1本5000円の固体燃料を主体として歩むことになった。

●着手小局

お金は大学からもらう60万円では足りないので,文部省の科学研究補助金からも40万円の資金をもらいました。一方で,通産省が民間企業に研究補助金を出す仕組みを持っていました。富士精密はそれに応募して230万円もらったと思います。それに富士精密も同額を出して,ペンシルのアクティビティが進み出しました。(野村)

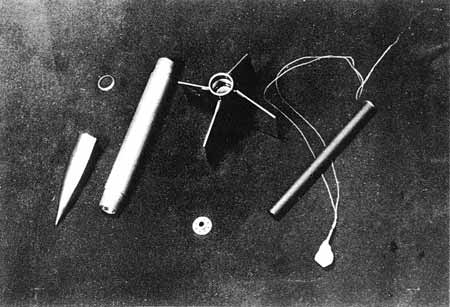

お金は大学からもらう60万円では足りないので,文部省の科学研究補助金からも40万円の資金をもらいました。一方で,通産省が民間企業に研究補助金を出す仕組みを持っていました。富士精密はそれに応募して230万円もらったと思います。それに富士精密も同額を出して,ペンシルのアクティビティが進み出しました。(野村)多くの小型ロケットが試作され,工場で燃焼試験が行われた。その中から生まれたのが,戸田が村田のもとから持ち帰ったマカロニ状推薬の大きさに合わせて作られた,直径1.8cm,長さ23cm,重さ200gのペンシルロケットである。

ダブルベースは,ニトログリセリンとニトロセルロースを主成分とし,それに安定剤や硬化剤を適当に混入し,かき混ぜこね回して餅のようにしたものを,圧伸機にかけて押し出す方式のものである。

富士精密の荻窪工場内にテストスタンドと計測装置を作って燃焼実験が続けられ,翌年の1955年3月,いよいよ試射が行われることになった。

しかしこの間に,ペンシルに専念していたAVSA研究班を,思いもかけない運命が待ち受けていた。

|

|---|

| ペンシルを分解すると…… |