| - Home page |

| - No.262 目次 |

| - 新年の御挨拶 |

| - ISAS事情 |

| - 特集にあたって |

| - 第1章 はじめに |

| - 第2章 「ひのとり」から「ようこう」へ |

| - 第3章 「ようこう」の観測装置 |

| + 第4章 「ようこう」の科学成果 |

| + 4.1 概観 |

| - 4.2 硬X線で見た新しい太陽フレアの姿 |

| - 4.3 フレアの磁気リコネクションモデル |

| - 4.4 フレアに伴うX線プラズモイド噴出現象 |

| - 4.5 S字マークは要注意 |

| - 4.6 X線ジェット |

| - 4.7 活動的なコロナ |

| - 4.8 コロナ加熱 |

| - 4.9 コロナの観測から分かった磁気周期活動 |

| - 第5章 国内の共同観測 |

| - 5.1 太陽を波長10Åと波長108Å(=1cm)で見る |

| - 5.2 フレア望遠鏡との協力 |

| - 5.3 飛騨天文台との協力観測 |

| - 第6章 「ようこう」からSOLAR-Bへ:新しい挑戦 |

| - 日本的発想と国際協力 |

| - 水星の日面通過 |

| - 太陽フレアと磁気圏サブストームの比較リコネクション学の発展 |

| - 全世界への「ようこう」データの配信 |

| - 「ようこう」と世界の科学者たち |

| - 日食観測は鬼門! |

| - 英語になったTOHBAN(当番) |

| - 「ようこう」関連の国際会議,成果出版物 |

| - 「ようこう」関係受賞一覧 |

| - BackNumber |

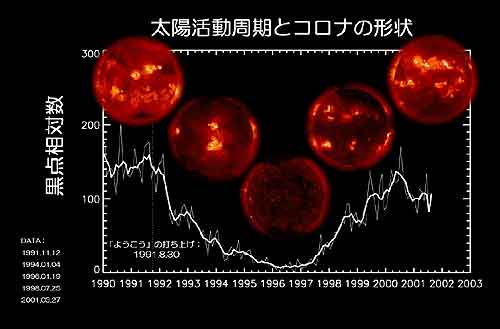

4.1 概観

宇宙科学研究所の太陽X線観測衛星「ようこう」は,太陽大気(コロナ)の高エネルギー現象を観測するために,1991年8月30日,鹿児島宇宙空間観測所からM-3S-II型6号機により地球周回軌道に打ち上げられました。「ようこう」には,日米,日英米の国際協力で製作されたX線望遠鏡とX線分光計を含めて,合計4種類の観測装置が搭載され,衛星の運用およびデータ解析も広く国際協力で行われてきました。さらに,取得後一定期間が経過した観測データはすべて世界中の研究者に公開され,所期の想定を超えたさまざまな視点からの広範な太陽研究にも役立てられてきました。

「ようこう」は打上げ直後より,搭載された最新鋭の観測装置により,画期的な科学成果を挙げてきました。軟X線望遠鏡は,衛星に載せたX線望遠鏡としては世界で初めてCCDカメラを検出器に使用し,高分解能・高画質・連続観測を実現し,太陽コロナがさまざまな空間・時間スケールでダイナミックに激しく変動する様子を鮮明に映し出しました。また,やはり世界で初めて30keV以上の高エネルギー域での硬X線撮像を実現した硬X線望遠鏡により,太陽フレアが生み出す高エネルギー電子の振舞いを明らかにしました。

「ようこう」は,その後10年間にわたって順調に観測を継続し,1太陽活動周期(約11年)にわたって連続してX線で太陽を観測した世界で初めての科学衛星となりました。2001年12月15日,南太平洋の上空で金環食の日食帯に遭遇したことに端を発して姿勢制御異常,電源喪失という事態に追い込まれ,現在にいたるも科学観測が再開できないでいますが,それまでに,ほぼ600万枚に及ぶ「激しく活動する太陽コロナ」の鮮明な軟X線画像を撮影,3,000個もの太陽フレアを硬X線で撮像観測し,さらにその詳細なスペクトルを記録することができました。

図4.1:「ようこう」の10年

「ようこう」の科学成果は,これまでに1,000編を超す学術論文に結実しました。「ようこう」のデータを用いて書かれた論文による博士学位の取得者数は世界中で54名(内,日本国内で24名),日本国内での修士学位の取得者数は47名を数えました。これらの学術論文は,そのひとつひとつが我々の太陽コロナ理解を大きく塗り替えたと言っても過言ではないでしょう。ここでは誤解を招くおそれをあえて侵して,多岐にわたる「ようこう」の特筆すべき科学成果を,いくつかのキーワードに括ってみることにします。

これらの内容については,本特集の各々の記事に詳述されますので,ここでは触れません。忘れてならないその他の側面について,まとめておきます。

「ようこう」に結集した日米英の3ヵ国の研究者は,それぞれが得意とする技術を持ち寄って,搭載装置の開発,衛星の運用,データの解析を共同で実施しました。この経験と教訓が今後に生かされる資産となるでしょう。

「ようこう」画像はインターネットで世界中に即刻配信され,各地で太陽観測計画の策定に使われました。また,「宇宙天気予報」のための基礎的データとして活用されました。

X線という全く新しい目で見た太陽画像を動画に編集し,最先端の科学成果を親しみやすい形で一般の人々に提供しました。「ようこう」の映像は,ワシントンのスミソニアン航空宇宙博物館でビデオで常設展示されたのをはじめとして,世界各国で博物館・科学館,テレビ番組,科学映画,雑誌等で広く紹介され,また教科書に登場し,科学教育と啓蒙活動のために活用されてきました。

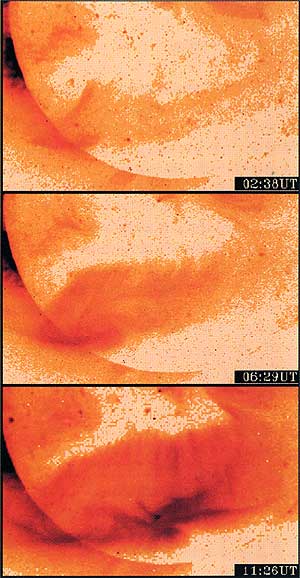

図4.2:「ようこう」が捉えた太陽コロナの大規模再編成

(1994年4月14日,太陽南極近傍)

かくして,1990年代は太陽物理学分野では「ようこう」時代と呼ばれるようになりました。いまSOHO衛星(ESA,NASA)やTRACE衛星(NASA)が「ようこう」の切り拓いた地平をさらに推し進めるべく太陽観測を続けていますが,宇宙科学研究所が次の太陽観測衛星SOLAR-Bを打ち上げ,再び世界の最先端に飛翔する日が遠からず来ることを信じています。

(小杉 健郎)